( نقدم هنا سلسلة من الترجمات © من أحد أحدث كتب البروفسور ” Ilan Pappé – إيلان بابيه ” :

Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic والتي ظهرت طبعته الإنجليزيّة الأولى سنة 2024 والكتاب ضخم كمّاً ونوعاً، وسنعمل في “أطراس” على ترجمة منتخبات منه، ونبدأ بترجمات من الفصل الأول الذي هو بعنوان : The Christian Harbingers of Zionism ويناقش فيه “بابيه” الجذور التاريخيّة للمسيحيّة الصهيونيّة ودورها في إيقاظ فكرة فلسطين كمتخيّل ديني لدى المسيحيّة واليهوديّة وربط هذا المتخيّل بمطلب الهجرة اليهوديّة، ثم التطورات التي لحقت هذا من تداخل السياسي-الإمبراطوري والايديولوجي- الديني ، وندعو القراء إلى المطالعة المتأنيّة للمواد )

الجذور التاريخيّة للمسيحيّة الصهيونيّة

بدأت الصهيونيّة بوصفها مفهوماً إنجيلياً مسيحياً، ثم تحوّلت لاحقاً إلى مشروعٍ فاعل؛ فظهرت بدايةً كنداءٍ دينيٍّ يُحثّ المؤمنين على مساندة اليهود والاستعداد لـ”عودتهم” إلى فلسطين، وإقامة دولة يهودية هناك بوصفها تحقيقاً لمشيئة الله. غير أنّ المسيحيين المشاركين في هذه الحملة سرعان ما سيّسوا “لاهوت العودة – theology of return” حالما أدركوا أن فكرةً مشابهة بدأت تتبلور بين يهود أوروبا، الذين يئسوا من إيجاد حلٍّ لمعاداة السامية المستعصية في القارّة. وهكذا تلاقت الرغبة المسيحيّة في رؤية فلسطين يهودية مع الرؤية اليهودية الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر.

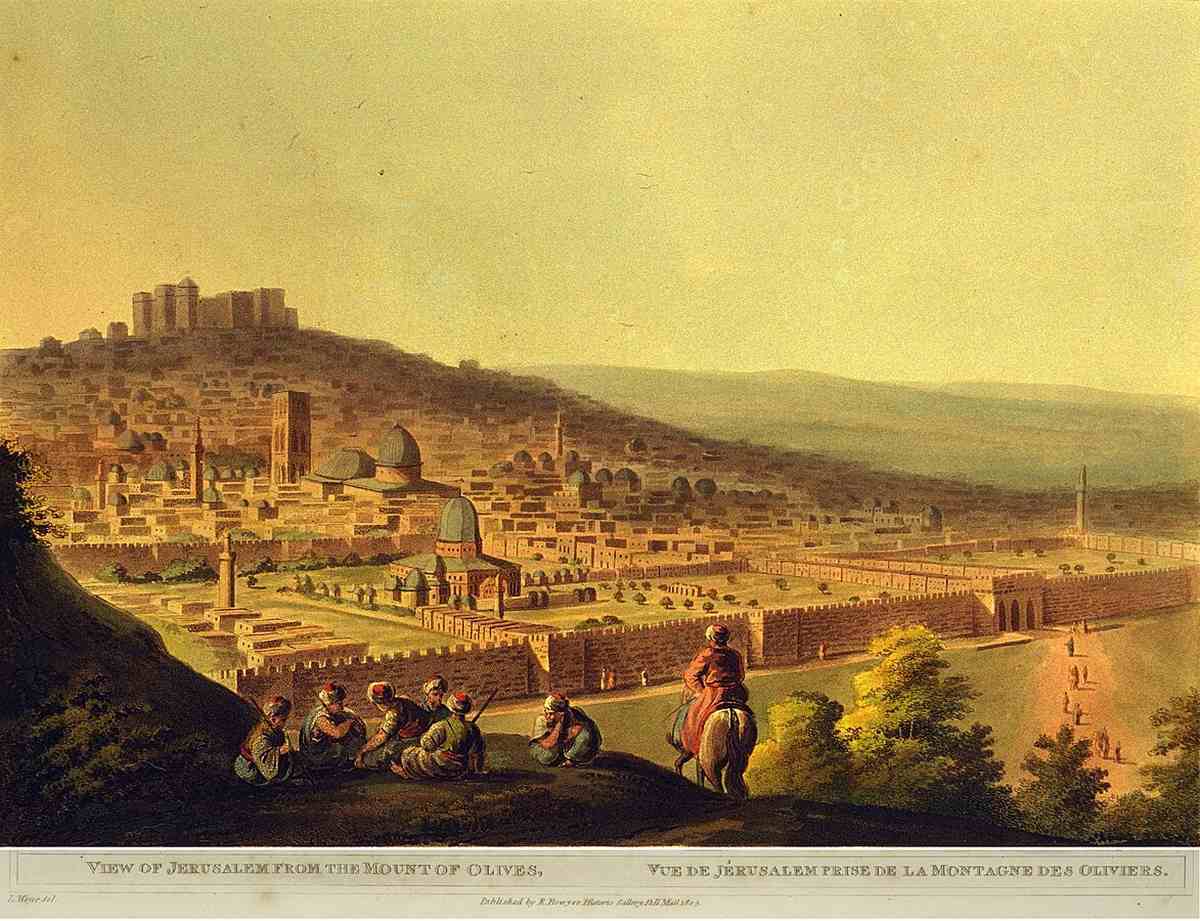

في ذهن أنصار الصهيونيّة، من مسيحيين ويهود، لم تكن فلسطين موجودةً كما هي؛ بل حلّت محلّها “الأرض المقدّسة”، وفي تلك “الأرض المقدّسة” لم يكن منذ البداية وجودٌ لسكانٍ أصليين، بل مجتمعٌ صغيرٌ من المسيحيين المؤمنين واليهود المتدينين، ظلّوا بعد أن طُرِد معظم أبناء ملّتهم على يد الإمبراطورية الرومانية أو عاشوا تحت إمرةٍ معادية لهم. وبالنسبة إلى المسيحيين، سواء كانوا معادين للسامية أو متعاطفين مع اليهود، فإن “عودة” المنفيّين كانت فعلَ خلاص ديني.

كتب الفيلسوف والعالم الاجتماعي الفرنسي موريس هالبواكس – Maurice Halbwachs، رائد حقل ” الذاكرة الجمعيّة ” عن فلسطين كذلك ، وقد لخّص ” باتريك هاتون ” وصف “هالبواكس” لكيفية تشكّل الذاكرة الجماعية في حالة فلسطين في العصور الوسطى، قائلاً: ” إن الأرض المقدّسة التوراتية كانت منظراً خيالياً تخيّلته أوروبّا في العصور الوسطى، ثم أُسقط على منظر فلسطين”.

وقد شكّل هذا المنظر الخيالي نظرةً إلى الماضي، وألهم صوراً للمستقبل؛ إذ غُذِّى الماضي باللوحات والمنحوتات والروايات والشعر التي جَمُد الزمن فيها، فظلّت فلسطين كما كان حالها في زمن السيد المسيح، ثم تُخيَّلت بعد ذلك جزءاً عضوياً من أوروبّا العصور الوسطى: سكانها يرتدون ثيابها، ويجوبون ريفها.

وسواء تولّى تخيّل ذلك يهودٌ أم مسيحيون، فإن أمر الواقع لم يكن ليعنيهم؛ فكلاهما كان بعيداً عن الواقع الفعلي. وكان بإمكان المرء أن يختار فيما إذا كان ينظر إلى أنبياء يهودٍ من الماضي أو إلى قديسين من المسيحيّة المبكرة. والأكيد أنّ العرب كانوا قلة في ذلك المنظر الوهمي، ولا وجود عملياً للمسلمين.

من منظورٍ أخروي، تصوّر المسيحيون عودة اليهود إلى فلسطين (صهيون) وبناء أمّةٍ تمهّد لقيامة الأموات ونهاية الزمان. وجذبت هذه الصورة الرؤويين والسياسيين والمعلّقين والمسافرين مثارين بالاكتشاف؛ فقد اكتُشفت فلسطين وأُعيد اكتشافها في مخيّلة هؤلاء، قبل أن يطأ أحدهم أرضها، واستمرّ الأمر كذلك في بعض الحالات دون أن يزوروها أبداً.

وكما كانت فلسطينُ يسوع أرضاً متخيّلةً، حيث ظهر يسوع أحياناً أريّاً، وأحياناً عربياً، وأحياناً يهودياً أسود، كذلك صُوّر الفلسطينيون بوصفهم العبرانيين الأوائل القاطنين في أرضٍ مسيحيةٍ قديمة لم يتغيّر فيها شيء، لا شيء على الإطلاق، من سنة 70م حتى أواخر القرن التاسع عشر.

وفي هذه الأرض الخالية في الذاكرة الجماعية المسيحيّة، كان من السهل إعادة اليهود وبناء دولةٍ لهم في المستقبل، وكأن تاريخ البلاد بين زمن يسوع وعودته المتوقّعة قد اختفى في ثقبٍ أسود.

من هذا المنظور، فإن تصوير المسيحيين، ثم اليهود، لفلسطين بوصفها “terra nullius” – أرضاً بلا شعب – كان يماثل المشاريع الاستعمارية الاستيطانية الأخرى، لكنه يمتاز بقرابةٍ خاصة مع المشروع الاستعماري الاستيطاني الأميركي؛ إذ إن استيطان أميركا الشماليّة ارتبط بدوره بقراءاتٍ توراتية وبفكرة الحجّ إلى أرضٍ مقدّسة أو إلى “أورشليم جديدة” وعبر الولايات المتحدة اليوم يمكن إيجاد بلداتٍ تحمل أسماء “بيت لحم” و”كنعان” وحتى “صهيون”. ومن ثم ظهر تعبير “مدينتان على التل”، وهو التعبير الذي استخدمه المستوطنون الأميركيون للمستعمرات الجديدة التي بَنَوْها على أرض السكان الأصليين: إحداهما شيّدوها بأيديهم من العدم، والأخرى كانت في فلسطين، ومنذ بداية القرن التاسع عشر، إن وفّقوا، كانوا يستطيعون زيارتها بأنفسهم.

ويخلُص “دون بيريتز- Don Peretz” وبشكلٍ مقنع، إلى أن التناقض بين ” المدينة على تلة ” المتخيّلة والمدينة الحقيقية في فلسطين كان ليُحدث اضطراباً نفسياً حاداً بين الأميركيين الإنجيليين المتردّدين على القدس؛ إذ عثَرَ على وثائق من القنصلية الأميركية في القدس تُفيد بتسجيل عشرات حالات الانهيار العقلي لدى زوّارٍ انجيليين زاروها للمرة الأولى، وصُدِموا لرؤية المفارقة العظيمة بين المدينة الحديثة ( الحقيقيّة) وبين “المدينة على تلة” (المتخيلّة). كان هذا المفهومُ الوهميُّ\المتخيّل الأساسَ الذي انبنى عليه الضغطُ المسيحيُّ المبكَّر لأجل الصهيونيّة، وهو ذاته الأساسُ الذي ما زال يقوم عليه الضغطُ المسيحيُّ الراهن لصالح دولة إسرائيل.

غير أن هذا النوع من الدعم يكشف، أحياناً، خلفياتٍ معاديةً للسامية، إذ تتضمّن بعض صيغ هذه الرؤية رغبةً لا تُخطئها العين في تحويل اليهود إلى المسيحيّة، وفي أن لا يبقوا بعد ذلك في العالم الغربي. ومع ذلك، فحتى بالنسبة إلى الصهيونيين المسيحيين الذين اعتنقوا هذه الرؤية، أصبحت دولةٌ يهوديةٌ مؤقّتةٌ في فلسطين واجباً مسيحياً.

وهكذا، بينما كان اليهود يضغطون من أجل قيام دولةٍ وبقائها علاجاً شافياً لمعاداة السامية، كان بعض أوفى أنصارهم المسيحيين يُغذّون معاداة السامية ذاتها بحثّهم على مغادرة العالم الغربي المسيحي إلى “دولتهم اليهودية” المنشودة في الشرق. فمتى وأين وقعت أولى خطوات الضغط العلني من أجل الصهيونيّة، وليس فقط في كتابات الأفراد أو رؤاهم؟ بدأ كلُّ ذلك في شارع الملكة فيكتوريا في لندن، صيف عام 1866.

جمعية الكتاب المقدس

في 11 يونيو 1866، وضع أميرُ ويلز حجرَ الأساس لبنايةٍ ضخمةٍ من أربعة طوابق، هي المقرّ الجديد لـ “جمعية البريطانيين والويليزيين للكتاب المقدس – the “British and Foreign Bible Society ( نفضل هذه الترجمة لأنّ الجمعيّة عند تأسيسها جمعت بين سكان بريطانيا و ويلز – Wales ، والإشارة إلى الأجانب هنا أي لغير البريطانيين من الويلزيين) من تصميم ” إدوارد لانسون” المعماريّ الشهير الذي كان قد أنجز سابقاً مبنى البورصة الملكية. وقد وفّرت “الملكة فيكتوريا ” والأمير “فيلهلم ” من بروسيا تمويلاً سخياً، فجاء المبنى مرصّعاً بالرخام والجرانيت، معبّراً عن الترف حتى بمعايير النخبة البريطانية.

أُنشئت لهذه المناسبة وحدها مدرّجاتٌ تتّسع لألفي مقعد، وحمل الضيوفُ الأعلامَ والزهور. وحضر إلى جانب أمير ويلز كلٌّ من رئيس أساقفة يورك وأسقف وينشستر ليباركوا أعمال البناء. وقد انعكست هذه البدايات الميمونة على الصرح المنجَز، إذ زُيِّنَت جدرانه الخارجية بصفوفٍ ضخمةٍ من الجرانيت، واتّسمت داخله بالسلالم والقاعات الفسيحة، بينما تشكّلت أعمدته ودرابزينه من رخامٍ ملوّنٍ ثمينٍ في زمنه. حتى استهجن بعضُ المتفرّجين مثل هذا التباهي بالثروة لمؤسسةٍ إنجيليّة؛ ففي تأريخٍ نُشر عام 1910 للجمعية، وُجّهت إلى هؤلاء النقّاد تهمةُ التصرّف بـ”روح الحَنَق والحسد” ذاتها التي أبداها التلاميذ عند تطيب\دهن المسيح بالطيب في العيزريّة ( في النص: Bethany. “. وهو حدث انجيلي يرمز لقيام أخت إليعازر بتطيب المسيح بالدهن الفاخر) غير أن اعتراضاً لم يُأبه لها، فقد احتفلت الجمعية بافتتاح ” دار الكتاب ” عام 1869.

كان هذا المشهد سبب غبطة رئيس الجمعية الثالث، “أنطوني آشلي-كوبر – Anthony Ashley-Cooper” إيرل شافتسبري السابع، الذي أشرف على توسّع الجمعية منذ تولّيه المنصب عام 1851. (…) غير أن قضيةً أخرى كانت ستطغى على حياته لاحقاً: إنشاء دولةٍ بريطانية-يهودية في قلب الإمبراطورية العثمانية، في فلسطين. فصار من أوائل من لَبّوا نداء الضغط من أجل الصهيونيّة في بريطانيا والعالم الغربي الحديث.

وكان إنشاء دولةٍ لليهود في فلسطين التاريخية، بالنسبة إليه ولكثيرين ساروا على نهجه في القرن التاسع عشر، مهمةً دينية. وقد كانت فكرة “عودة” اليهود إلى فلسطين وبناء وطنهم فيها شائعةً بين بعض الدعاة الإنجيليين البارزين منذ القرن السابع عشر. وقد رُبطت “عودة” اليهود بمجيء المسيح الثاني المنتظر وبقيامة الأموات – أحداثٍ كان يرى كثيرون أنها ستُسبق أو تُعقب بتحوّل اليهود إلى المسيحيّة.

حتى منتصف القرن التاسع عشر، ظلّت هذه التأمّلات مجرد خواطر لا تطال العالم عموماً، أو فلسطين خصوصاً. غير أنها اكتسبت أهمية متزايدة حين تمّ تسييسُها على يد جماعة من اللاهوتيين الذين تحولوا عقائديّاً من العلم الخاص بـ “عِلمِ نهايةِ الزمان الأُخروي millenarian eschatology ” إلى النشاطٍ الواقعي القيامي الأخروي – millenarian Activism.

وقد جرى تحوّلٌ مشابه في الأوساط اليهودية المتدينة لدى ظهور الصهيونيّة فيها. وكان المقصود أن “القياميين – millennialists” المؤمنين لم يكتفوا بالانتظار إلى أن تتحقّق النبوءة، بل صاروا يرون أن عليهم التحرّك نحو صنع سيناريو نهايةِ الزمان بأنفسهم.

وبمعنى آخر، وجب حثّ اليهود على الهجرة إلى فلسطين. فهناك جدول زمني يتضمّن أحداثاً مثل “الضيقة العظيمة – Tribulation” و”الاختطاف – Rapture”( حاولنا في هذين المفهومين ترجمتهما وفقاً لألفاظ النسخ المترجمة من الإنجيل ) ويمكن أن تُدرج ضمنه (كذلك) الحربٌ ضدّ المسيح الدجال واستعادةُ اليهود – the restoration of the Jews (لمملكتهم).

في الحدث الأول، “الضيقة العظيمة”، سيمرّ العالم بمرحلةٍ قصيرةٍ من الكوارث الطبيعية والمصنّعة، تستمر حتى “الاختطاف” في نهاية الزمان، حين يصعد المؤمنين المسيحيين والمبعوثين من المسيحيين الموتى إلى السماء للقاء يسوع المسيح. وكان ينبغي لليهود أن يبدأوا “العودة” مع بداية المحنة ليشغلوا مكانهم الشرعي في تحقّق النبوءة.

أمّا اليهودية، فكانت تملك نسخةً أخفّ من ارتباطها بعودة المسيح، لكنه يهوديٌّ من نسل الملك داود، ويصحبه إعادة المنفيين اليهود إلى وطنهم. وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تبلورت هذه الأطروحات الأخروية المسيحيّة واليهودية في مشروعٍ سياسي يهدف إلى توطين اليهود في فلسطين. وكان الأفرادُ المعنيون في هذا الجانب هم أولئك المسيحيون واليهود الذين تربّوا على هذه الرؤى المستقبلية، وبحثوا عن وسائل عملية لإسهامهم في تحقيقها خلال حياتهم.

إن أول فصلٍ في تأريخ الضغط – lobbying من أجل الصهيونيّة هو تأريخٌ للأنبياء: أفرادٌ متفانون مثل “إيرل شافتسبري” كانوا يعتقدون أنهم يتلقّون توجيهاً إلهياً مباشراً، وأطلقوا فكرةً تحوّلت لاحقاً إلى حملةٍ سياسية. وما إن أصبحت لهم مؤسساتٌ خلفهم، حتى استطاعوا إنتاج روايةٍ قويةٍ ومحوّلة. فالصهيونيّة وقبل كل شيء هي سرديّة.

وعليه، فقد انطلقت الصهيونيّة بوصفها خطاباً – discourse قبل أن تصبح حركةً؛ وهو مسارٌ يشبّه ما لاحظه “إدوارد سعيد” في دراسته لمفهوم الاستشراق. ففي تحليله، كان الخطاب الاستشراقي قائماً على تصوّراتٍ عنصريةٍ واختزاليةٍ للشرق، وما إن تبنّته مؤسساتٌ نافذة، حتى تُرجم إلى أفعال وسياسات أثّرت في حياة الملايين في العالم العربي وخارجه.