( ظهرت هذه المادة الهامة في Salvage بعنوان : Policing the Wastelands للكاتب : Arun Kundnani وهذه الترجمة © الكاملة لها )

تحت تأثير المناهضة للشيوعية في الخمسينيات، آمن صموئيل ب. هنتنجتون الشاب بأن “أسس المجتمع مهددة” من اليسار، وفي مثل هذه الظروف، كان على الليبراليين مثله أن يتولوا الدفاع المحافظ عن المؤسسات الحاكمة، وخاصة الجيش. كان ديمقراطيًا طوال حياته، وقد عُين في هيئة التدريس بقسم الحكومة في جامعة هارفارد في عام 1950 وبقي هناك، تقريبًا دون انقطاع، لمدة نصف قرن. منذ الستينيات، بدأ يتنقل بين كامبريدج وواشنطن كمستشار سياسي للإدارات المتعاقبة. بصفته رئيسًا للجنة فرعية فيتنام التابعة للمجموعة الاستشارية لتنمية جنوب شرق آسيا في الحكومة في عام 1968، دعا إلى سياسة إعادة توطين قسري للقرويين الفيتناميين في المدن، لمواجهة الفيت كونغ (القوة الشيوعية الثورية في جنوب فيتنام خلال حرب فيتنام). في نفس العام، أصبح أول صوت في المؤسسة السياسية الخارجية الأمريكية يفسر الثورات العالمية ضد النظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة على أنها أعراض لعدم توافق ثقافي في العالم الثالث مع النظم السوقية. كتابه *”النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة”*، الذي نُشر في عام 1968، كان الرواية الأكثر تأثيرًا لما حدث من خطأ وكيف يمكن تطوير استراتيجية بديلة.

في العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية، أشار ” هنتنجتون ” إلى أن الانقلابات الناجحة قد حدثت في أغلبية دول أمريكا اللاتينية. كان الشرق الأوسط غير مستقر بشكل مماثل. وقعت ثلاثة عشر انقلابًا في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. كتب هنتنجتون أن “العنف الثوري والتمرد وحرب العصابات” قد أثرت على كوبا وبوليفيا وبيرو وفنزويلا وكولومبيا وغواتيمالا وجمهورية الدومينيكان في أمريكا اللاتينية، والجزائر واليمن في الشرق الأوسط، وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والصين والفلبين ومالايا ولاوس في آسيا. كان ذلك لأن سياسات التحديث أدت إلى “التعبئة السريعة لمجموعات جديدة في السياسة” في العالم الثالث، مثل طبقات الفلاحين والطبقات الوسطى ومجموعات المثقفين الراديكاليين. كانت المشاركة السياسية تنمو بسرعة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. أصبحت مجموعات كثيرة جدًا منظمة سياسيًا وتطالب بموارد الحكومة. وبما أن هذه الحكومات لم يكن لديها السلطة الفعالة لإدارة “تصاعد الطموحات”، كانت “تحت رحمة المثقفين المنبوذين والكولونيلات المتعجرفة والطلاب الثائرين”. كانت نظرية التحديث تدعي أن الحكومة المستقرة ستنمو بشكل عضوي من توطيد الطبقة البرجوازية. لكن هنتنجتون زعم أن إنشاء طبقة وسطى كبيرة كان “غالباً حدثاً مزعزعاً للاستقرار بشكل كبير”. لم يكن التحديث ينتج مجتمعاً مدنياً برجوازياً بل “عدم استقرار سياسي وفوضى”، مما خلق الظروف المثالية لنشوء “التطرف السياسي”. تبع حجة هنتنجتون النموذج النيوليبرالي: زعمت أن المشكلة السياسية الرئيسية كانت الحركات الجماهيرية المنظمة التي تطالب بمطالب مفرطة على الموارد من الحكومات، بالإضافة إلى انخفاض في المدى الذي يمكن للحكومات أن ترفض فيه هذه المطالب، مما يؤدي إلى خطر الانهيار في تطرف يساري أو يميني متطرف. ما كان مميزاً في موقف هنتنجتون هو تأكيده على الحاجة إلى إقامة سلطة حكومية لإدارة هذه المطالب المتزايدة. قبل أن يمكن معالجة التخلف الاقتصادي، كان يجب التعامل مع التخلف السياسي.

كانت جذور مشكلة التخلف السياسي، كما زعم، ليست في أفعال حكومات العالم الثالث نفسها. فتلك التي لم تكن في المعسكر الشيوعي اتبعت قواعد العلاقات الدولية المعروفة وكانت تستجيب إلى حد كبير لآليات السياسة المختلفة التي كانت لدى الولايات المتحدة – بدءاً من المساعدات المشروطة إلى العمل العسكري. ومع ذلك، لم يكن الأمر مجرد وجود حكومة مؤيدة للرأسمالية، بل ما إذا كان بإمكانها الصمود في مواجهة الجماهير المتزايدة التعبئة في العالم الثالث. لفهم سلوك هذه الجماهير، اعتمد هنتنجتون على الافتراض بأن بعض الثقافات غير ملائمة للنظم الاقتصادية والسياسية الحديثة الرشيدة والمجهولة والقائمة على القواعد. كان عدم الاستقرار السياسي سائداً في الثقافات التي تتميز بالشك والغيرة والعداء الكامن أو الفعلي تجاه كل من ليس عضواً في الأسرة أو القرية أو ربما القبيلة. توجد هذه الخصائص في العديد من الثقافات، وتظهر بشكل أوسع ربما في العالم العربي وأمريكا اللاتينية.

كانت حجة هنتنجتون أن الولاءات للمجموعات الصغيرة في ثقافات هذه المناطق كانت مفرطة بشكل غير عقلاني، مما يجعل الشعب أصعب في الحكم. لم يكن من قبيل الصدفة أن هاتين المنطقتين كانتا مزعجتين بشكل خاص للإمبريالية الأمريكية في ذلك الوقت. اكتسبت الحركات القومية العربية شعبية في جميع أنحاء المنطقة في الستينيات ونجحت في الإطاحة بالأنظمة الاستعمارية الغربية في الجزائر واليمن. وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، كانت حرب العصابات اليسارية تقاتل من أجل نسخها الخاصة من الثورة الكوبية. كانت هذه الحركات تطرح السؤال الذي طرحه نكروما: من يضع قواعد النظام الاقتصادي الدولي بمجرد انتهاء الاستعمار المباشر؟ كان هذا سؤالاً سياسياً أساسياً يتعلق بالقوة غير المتكافئة، لكن حجة هنتنجتون أعادت صياغته على أنه مسألة اختلافات ثقافية ثابتة إلى حد ما. قدمت المعارضة للقوة الغربية على أنها عرض لفشل ثقافي في التكيف مع الحداثة بدلاً من كونها صراعاً على الموارد والشرعية: المشكلة كانت في “ثقافتهم”، وليس في “سياستنا”.

ترتب على حجة هنتنجتون أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها بشكل أفضل إذا تخلت عن سياساتها الداعمة للتعليم والعلم في العالم الثالث؛ فهذه كانت تساعد فقط في نمو طبقة وسطى مثقفة تميل إلى التطرف. بدلاً من ذلك، يجب أن تهدف السياسة الأمريكية إلى إبطاء وتيرة التحديث الاقتصادي والتركيز أكثر على إقامة حكومات مؤيدة للولايات المتحدة قادرة على فرض إرادتها بالقوة في مواجهة المعارضة، وخاصة في تلك المناطق التي يجب كبح الآثار المزعزعة للقيم الثقافية المحلية. ولهذا الغرض، كان على الولايات المتحدة أن تتحالف مع القادة العسكريين المؤيدين للغرب في العالم الثالث، الذين كانوا “أذكياء ونشطين وتقدميين”، وتنصحهم بتشكيل حكومات تكون في الوقت نفسه تحديثية واستبدادية مع تجنب الزيادات “المبكرة” في المشاركة السياسية، مثل من خلال الانتخابات. اقترح هنتنجتون أن “الجيش قد يلعب بعد دوراً بناءً، إذا كانوا على استعداد لاتباع النموذج الكمالي” – محاكاة لتشكيل مصطفى كمال أتاتورك السابق لتركيا إلى أمة علمانية وصناعية مؤيدة للغرب، والتي أنكرت رسمياً توجهها الشرق أوسطي السابق. “إنجازات أيوب خان في باكستان، وكاليس وكارديناس في المكسيك، وكمال وإينونو في تركيا، وباك وكيم في كوريا، وآخرين مثل ريفيرا في السلفادور، تظهر أن القادة العسكريين يمكن أن يكونوا بناة فعالين للمؤسسات السياسية”، كتب. كلما كانت الثقافة في منطقة معينة تتمتع بسمعة أكبر في معاداة الحداثة الغربية، كلما كان على السياسات الأمريكية أن تشجع الحكومات هناك على أن تكون قمعية، لمنع تلك الثقافة من التعبير عن نفسها بطرق قد تعيق نجاح السياسات السوقية الجديدة المزعومة أنها ضرورية. على المدى القصير، يمكن للقمع أن يعدل سلوك الشعب ليكون أكثر استجابة لإشارات السوق، حتى لو لم يكونوا ميالين ثقافياً للتصرف بهذه الطرق؛ على المدى الطويل، قد تتحول الثقافة نفسها مع استيعاب المواطنين لهذه السلوكيات الجديدة. كانت الأنظمة الاستبدادية هي الشر الأقل الذي سيوقف نمو التطرف ويمنع الحاجة إلى أعمال عسكرية أمريكية مكلفة لاحقاً: كان وجود حكومة عسكرية كمالية أخرى أفضل من النضال ضد فيت كونغ آخر.

كانت حجة هنتنجتون تمثل تحولاً واسعاً في التفكير السياسي الخارجي الأمريكي في أواخر الستينيات وخلال السبعينيات. تخلى صانعو السياسات الخارجية الأمريكية عن الهدف السابق المتمثل في تعزيز المجتمع المدني البرجوازي في دول العالم الثالث. بدلاً من ذلك، وتماشياً مع التفكير النيوليبرالي، أصبح هدفهم الجديد هو منع النضالات الجماهيرية خارج الغرب من تقديم مطالب إعادة توزيع على المستوى الدولي. وقد فعلوا ذلك باستخدام أدوات الانضباط الاستعماري الجديد القائمة: النفوذ الذي جاء من الديون، واستخدام الشروط المرتبطة بالمساعدات، وتأثير المستشارين الاقتصاديين الغربيين، والأعمال الاستخباراتية والعسكرية السرية والعلنية. لكنهم نشروا هذه الأدوات لفرض حزمة سياسات تختلف تماماً عن سياسات التحديث في الخمسينيات وأوائل الستينيات. كان التغيير الرئيسي هو أنه، بدلاً من استخدام التعريفات لحماية الصناعات الناشئة من المنافسة الدولية، كان على دول العالم الثالث أن تتنافس لجذب الاستثمار الأجنبي. كان تكريس مبدأ المنافسة على الاستثمار الأجنبي يعني أن على الحكومات أن تضغط على شعوبها لتحمل تكاليف تحويل الأمة إلى موقع جذاب للاستغلال. بهذه الطريقة، سيتم احتواء مطالب الحركات الجماهيرية بالموارد. بدون عملية طويلة الأمد للتنمية المخططة، لم تعد هناك حاجة إلى رعاية طبقة وسطى متعلمة علمياً لإدارتها؛ بدلاً من ذلك، كان هناك حاجة إلى رجال عسكريين ونخبة صغيرة من حملة ماجستير إدارة الأعمال. أصبحت الجدارة الائتمانية ومؤشرات السوق هي الآلهة الجديدة. لعب هنتنجتون دوراً مباشراً في تطوير بنية هذه الإمبراطورية النيوليبرالية: كان مستشاراً لوزارة الخارجية بشأن جنوب شرق آسيا في الستينيات، ورئيساً للجنة الاستشارية للسياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي في منتصف السبعينيات، ومنسقاً للتخطيط الأمني في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس كارتر في أواخر السبعينيات. بحلول عام 1975، أصبح يعتقد أن المشكلة التي حددها في العالم الثالث تنطبق أيضاً على الولايات المتحدة نفسها، حيث أدى “فائض الديمقراطية” إلى مطالبة الأمريكيين “بشكل متزايد بالمزيد من الفوائد من حكومتهم”. وبشكل حاسم، كان هنتنجتون أحد أوائل من جادلوا بأن “اضطراب الديمقراطية” في الستينيات تسبب في “النزعات التضخمية في الاقتصاد” في السبعينيات. كانت الديمقراطية النشطة للغاية تعني الكثير من الرعاية الاجتماعية، التي تم دفعها، كما زعم، من خلال الاقتراض الحكومي المفرط – وكان التضخم هو النتيجة. كانت الحجة قابلة للنقاش: كما جادل آل كينغ، كانت برامج الحكومة لمعالجة الفقر ستكون ميسورة التكلفة لولا تكلفة خوض الحرب في فيتنام؛ ولم يكن الدين الحكومي يسبب بالضرورة التضخم. ومع ذلك، أصبح عرض هنتنجتون للتضخم على أنه عرض للفوضى السياسية والمدفوعات الاجتماعية السخية للغاية هو السمة الرئيسية للتعليقات النيوليبرالية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

كان النهج الذي دعا إليه هنتنجتون قد شهد تجربته الأولى في إندونيسيا. هناك، بعد هزيمة الاستعمار الهولندي في عام 1949، سيطرت الأفكار اليسارية حول التنمية الوطنية على المشهد السياسي. كان وجود أكبر حزب شيوعي خارج الصين والاتحاد السوفيتي – مع حوالي ثلاثة ملايين عضو بحلول عام 1965 – يعكس رغبة الإندونيسيين في تحويل جذري للهياكل الاستعمارية. أعلن مؤتمر آسيا-أفريقيا في باندونغ في عام 1955 عن نوع جديد من التضامن في العالم الثالث أصبح ممكناً من خلال النضالات الناجحة ضد الاستعمار. ثم، في عام 1966، تولى القائد العسكري سوهارتو السلطة وسط الإبادة المنهجية لما بين نصف مليون ومليون إندونيسي يشتبه في انتمائهم إلى الحزب الشيوعي أو حمل تعاطف يساري. قدمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) مساعدة مباشرة لفرق الإعدام، بما في ذلك تزويدها بقوائم الأهداف. مع إبادة المعارضة اليسارية، احتضن سوهارتو مجموعة جديدة من السياسات الاقتصادية تهدف إلى تمكين الشركات الأمريكية من الوصول إلى الموارد الطبيعية لإندونيسيا والأرباح المحتملة من البيع إلى سادس أكبر عدد سكاني في العالم. كانت مؤسسة فورد ووكالة الاستخبارات المركزية تعملان بالفعل مع الجيش الإندونيسي لوضع الأساس لهذا التحول السياسي. تم تدريب مجموعة من الاقتصاديين الإندونيسيين – المعروفين في الحكومة الجديدة باسم “مافيا بيركلي”، لأنهم درسوا في الأصل في جامعة كاليفورنيا، بيركلي – من قبل مؤسسة فورد في مدرسة قيادة وأركان الجيش الإندونيسي في باندونغ، والتي كانت بمثابة قاعدة عمليات لاغتصاب الجيش للسلطة السياسية. بعد الانقلاب، عين سوهارتو هؤلاء الاقتصاديين للعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاديين الأمريكيين المدعومين من مؤسسة فورد في صياغة السياسة الاقتصادية الجديدة لإندونيسيا. تم نقل قائمة مختارة من الرأسماليين الأمريكيين والأوروبيين إلى اجتماع في جنيف حيث تم تسويق إندونيسيا الجديدة – وقيل لهم إن نقاط بيعها هي “الاستقرار السياسي … وفرة العمالة الرخيصة … سوق محتملة واسعة … كنز من الموارد”.

في عام 1967، أدخلت حكومة سوهارتو قانون الاستثمار الأجنبي، الذي حمى حقوق الشركات متعددة الجنسيات في إندونيسيا، مفتوحاً الباب أمام استغلال مواردها الطبيعية، وخاصة النفط، ولاحقاً قوتها العاملة منخفضة الأجور. تم إعادة مزارع المطاط والشاي التي كانت تحت سيطرة الحكومة إلى أصحابها السابقين من الشركات الهولندية والبريطانية والأمريكية. زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير من السبعينيات فصاعداً. بعد ذلك، للحفاظ على قدرتها التنافسية في جذب رأس المال الأجنبي، حافظت إندونيسيا على أجور منخفضة، وزادت من الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب، وحظرت الإضرابات، وجعلت الأراضي الأصلية متاحة للشركات لزراعة الأخشاب وزيت النخيل. بحلول التسعينيات، كان العمال الإندونيسيون يجمعون أحذية نايك الرياضية بأقل من دولار في اليوم. كما توقع هنتنجتون، لم يكن بإمكان الطبقات العاملة والفلاحية في البلاد أن تتحمل هذه الظروف إلا لأن حكومة استبدادية أجبرتهم على ذلك. اليوم، يتلقى عمال المصانع في إندونيسيا أجرًا متوسطًا يبلغ خمس ما يحصل عليه العمال المماثلون في الولايات المتحدة. عندما نظم أكثر من مليوني عامل إضرابًا عامًا في عام 2012 لزيادة أجورهم، رد صندوق النقد الدولي بتحذير من أن “ارتفاع تكاليف العمالة لكل وحدة” سيؤثر على “القدرة التنافسية”، وأدخلت الحكومة الإندونيسية حظرًا جديدًا على العمل الصناعي.

ما تم فعله في إندونيسيا منذ عام 1966 تم تكراره في العديد من البلدان الأخرى خلال أواخر الستينيات والسبعينيات، حيث استخدمت واشنطن نفس المزيج من العمل السري والحكم العسكري وسياسات السوق الحرة لتأديب المطالب المنظمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في العالم الثالث. كان الإطاحة بحكومة سلفادور أليندي الاشتراكية في تشيلي في عام 1973 واستبدالها بديكتاتورية بينوشيه العسكرية، التي نصحها هايك وفريدمان، هو المثال الأكثر شهرة. في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ظهرت أنظمة استبدادية جديدة وتصلبت الأنظمة القائمة، حيث قدمت وكالات الحكومة الأمريكية سيارات مدرعة وغاز مسيل للدموع وأسلحة أخرى للحرب السياسية الداخلية، إلى جانب التدريب على تقنيات القمع. في كل حالة، وجه النظام الصديق للولايات المتحدة الاقتصاد نحو تصدير المواد الخام والمواد الغذائية، وعرض قوة عاملة رخيصة كحافز للاستثمار الأجنبي، وعامل أي معارضة لمصالح الرأسماليين الأجانب على أنها مشكلة أمن قومي. كانت الأجهزة القمعية للحكومة الاستعمارية، كما تنبأ فانون، تُعاد توظيفها من قبل نخب أصلية جديدة، والتي، لعدم وجود أي وسيلة أخرى لتأمين شرعيتها، اعتمدت على القوة. كانت هذه هي النخب التي تحالفت معها صانعو السياسات الأمريكية لتنفيذ السياسات النيوليبرالية في العالم الثالث. كان المثقفون النيوليبراليون يشجعون كل ذلك. بالإضافة إلى دعم بينوشيه، دافع هايك علناً عن نظام سوهارتو في إندونيسيا والجنرالات في الأرجنتين.

البترودولار وفلسطين

جاءت اللحظة الحاسمة في ظهور إمبراطورية نيوليبرالية في عام 1973 عندما أعلنت ست دول عربية منتجة للنفط أنها ستفرض حظراً على شحن النفط إلى الولايات المتحدة حتى تُخلي إسرائيل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في عام 1967. كانت هذه الفرصة والأساس لإعادة هيكلة رأسمالية عنصرية نيوليبرالية. لفهم كيف حدث ذلك، يتطلب الأمر أولاً الاعتراف بما أعطى النضال الفلسطيني أهمية خاصة داخل النظام الإمبريالي.

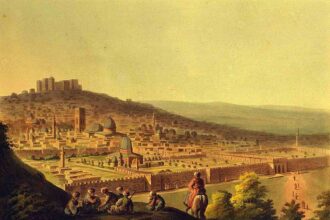

حدث الاستعمار الصهيوني لفلسطين في نفس الفترة التي حققت فيها أغلبية العالم الثالث الاستقلال الرسمي، في السنوات من 1947 إلى نهاية الستينيات. من النكبة في 1947-1949 إلى احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان في عام 1967، ظهرت الصهيونية كتراجع إلى الاستعمار الاستيطاني الإقصائي الذي ميز الاستعمار المبكر لأمريكا الشمالية وأستراليا. كانت فلسطين تمثل استثناءً للتيار الظاهري للتاريخ: تذكيراً ببعض أكثر حلقات الماضي الاستعماري تدميراً، ومثالاً على حدود الاستقلال في الحاضر، ونذيراً للمخاطر الاستعمارية الجديدة في المستقبل. حتى أواخر الستينيات، كانت الآمال في القضية الفلسطينية تُعلق على الجهود الدبلوماسية والعسكرية أحياناً من حكومات الدول العربية المجاورة. لكن هذه كانت بلا جدوى. تم تشويه سمعة الدول العربية تماماً بعد هزيمتها أمام إسرائيل في حرب يونيو 1967. أُجبر الفلسطينيون على تعبئة مواردهم الخاصة. أنهت الجماعات الفلسطينية المسلحة القائمة تحالفها مع جيوش الدول العربية، وتحت قيادة ياسر عرفات، اتحدت ضمن ائتلاف منظمة التحرير الفلسطينية مع مطلب إقامة دولة واحدة علمانية وديمقراطية في فلسطين. أصبح النضال الآن يُقدم نفسه على أنه متجذر بشكل خاص في تطلعات الشعب الفلسطيني، بدلاً من كونه مرتبطاً بالقومية العربية المتمحورة حول الدولة. سرعان ما أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية هي الأفضل تمويلاً والأكثر دعمًا على نطاق واسع من بين جميع التمردات المنخرطة في جميع أنحاء العالم الثالث.

بين صانعي السياسات الأمريكية، كان التحول من الدبلوماسية العربية إلى التمرد الفلسطيني مرتبطاً بخوف من تطرف أوسع للسياسة العربية. في عام 1972، أصدرت إدارة نيكسون مجموعة من التوجيهات، المعروفة باسم عملية بولدر، التي مكنت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) من التنسيق مع اللوبي المؤيد لإسرائيل، وفرض المراقبة والمضايقة على النشطاء السياسيين الأمريكيين العرب غير العنيفين. كان القلق الكبير هو أن نمو ثقافة التطرف العربي سيؤدي إلى أن تستخدم الحكومات في أهم منطقة منتجة للنفط في العالم سيطرتها على النفط لتعزيز الأهداف السياسية الراديكالية. كان يُنظر إلى اعتماد الرأسمالية على العرب للنفط على أنه مشابه لاعتمادها على عمال المناجم للفحم. بسبب مركزية الفحم للصناعة، يمكن لعمال المناجم المضربين إغلاق اقتصاد بأكمله، واستخدموا هذه القوة لإعادة توزيع الثروة الوطنية من الرأسماليين إلى العمال؛ يمكن للعرب الراديكاليين أن يفعلوا الشيء نفسه مع النفط لفرض إعادة توزيع دولية للثروة من الغرب إلى العالم الثالث. منذ بداية السبعينيات، كانت الدول العربية المنتجة للنفط تقلل الإمدادات كوسيلة للتفاوض على شروط تجارة أفضل مع الشركات الغربية. لكن حظر عام 1973 نشر “سلاح النفط” ليس لدوافع اقتصادية بل ظاهرياً نيابة عن النضال الوطني الفلسطيني، مما يشير إلى أن إمدادات النفط العالمية أصبحت الآن عرضة للتطرف السياسي العربي. في الواقع، لم يكن لدى النخب العربية في الخليج مثل هذه النوايا. كان هدفهم هو دمج أنفسهم كمرؤوسين مخلصين وأثرياء في الإمبراطورية الأمريكية. كان الحظر أداءً للتضامن العربي للحفاظ على الماء؛ في غضون أشهر قليلة، تم تعليقه دون أي مكاسب للفلسطينيين. لكن حتى مجرد إيماءة في هذا الاتجاه أرسلت موجات صدمة عبر النظام الرأسمالي، حيث ارتفع سعر النفط.

على صفحات مجلة *”فورين أفيرز” بدأت النخبة السياسية الخارجية الأمريكية بالفعل في إثارة خطر سيطرة الروح العربية الثورية على نفط العالم، ربما في تحالف ماركسي مع الصين في العالم الثالث. بدأت مناقشات عصبية حول الهوية العربية والإسلامية، على افتراض أن الإدارة السياسية للعرب تعتمد على فهم ثقافتهم. ظهر الإسلام كعامل يحدد مصير النفط، من دول الخليج العربية وإيران إلى إندونيسيا. أصبحت مسائل الفقه الإسلامي ذات صلة فجأة بالاقتصاد الدولي. ظهرت سلسلة من التعليقات بعناوين مثل “عمق التطرف العربي”، تناقش معنى المصطلحات الإسلامية مثل “الشريعة” و”الجهاد”، و”توافق الإسلام نفسه مع النظرة الحديثة”، و”المشاكل مع ثقافتهم بأكملها”. بدأ الصراع السياسي بين الإمبريالية التي تقودها الولايات المتحدة والتطرف في العالم الثالث في إعادة صياغته على أنه صراع ثقافي بين الغرب والإسلام. بدأت “المشكلة الإسلامية” في اتخاذ الشكل الذي أصبح شائعاً في القرن الحادي والعشرين مع الحرب على الإرهاب.

ما بدا وكأنه لحظة خطر كان أيضاً فرصة. أقنع جيمس إي. أكينز، السفير الأمريكي للسعودية وأهم دبلوماسي فيما يتعلق بالنفط العربي، صانعي السياسات بأن عصر النفط الرخيص كان على أية حال قد انتهى، لأنه، كما كتب في *”فورين أفيرز”*، أصبح “واضحاً بشكل جلي” للدول المنتجة أنه من مصلحتها رفع الأسعار. أدى الارتفاع الكبير الناتج في سعر النفط إلى أن يتم إعادة توزيع كمية غير مسبوقة تاريخياً من الثروة – كان من المتوقع أن تتجاوز 200 مليار دولار من 1973 إلى 1980 – من المستهلكين في جميع أنحاء العالم إلى شركات النفط والنخب العربية، وخاصة في الخليج. “ما سيتم فعله بهذا المال سيكون مسألة ذات أهمية بالغة للعالم”، كتب أكينز. وهكذا ثبت: استوعب وول ستريت هذه “البترودولارات” وأرسلها تتدفق بحرية حول العالم بحثاً عن موارد لاستخراجها، وعمالة لاستغلالها، وحكومات لإثقالها بالديون. تم إحياء المبدأ النيوليبرالي للمنافسة السوقية العالمية مع هذا الحقن من الأموال من أزمة النفط في سياق تم فيه تشويه سمعة سياسات التحديث القديمة. أصبح رأسمالية أكثر عولمة وتمويلاً ممكنة لأول مرة.

في الولايات المتحدة، بدلاً من التحرك لدعم سعر الغاز، الذي ارتفع من 38 إلى 55 سنتًا للغالون، أخبرت الحكومة الجمهور بأن السوق يجب أن يتكيف مع الظروف الجديدة – تعليم في مبادئ السوق التي كان النيوليبراليون يحاولون غرسها. كانت أزمة النفط هي الخطاف الذي تم عليه تركيب الحجج النيوليبرالية حول السماح للسلع، بما في ذلك العمالة، بالعثور على “سعرها السوقي الحقيقي”. أعادت وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية تشكيل الصور النمطية القديمة للعرب لإنتاج صورة جديدة لـ”الشيخ” الثري، القادر على التلاعب بالاقتصاد العالمي – وهو نظير لنظرية المؤامرة المعادية للسامية حول اليهود الذين يديرون العالم سراً. وهكذا تم توجيه الغضب العام حول الأزمة إلى أعداء عرقيين جدد. علاوة على ذلك، كان الجوع لفرص الاستثمار في الأسواق المالية يعني سهولة الائتمان وعصرًا جديدًا من المديونية. في الولايات المتحدة، سار نمو الديون الأسرية، مثل قروض الطلاب والرعاية الصحية، جنباً إلى جنب مع التراجع النيوليبرالي في التعليم الممول من القطاع العام وخطط الرعاية الصحية المتفاوض عليها بشكل جماعي، مما عزز لدى العمال العلاقة الأكثر فردية مع العمليات الاقتصادية التي رغب فيها النيوليبراليون. بالإضافة إلى ذلك، تم ضخ أموال النفط في قروض لحكومات العالم الثالث الضعيفة مالياً؛ ثم استفاد المقرضون الغربيون من النفوذ الذي لديهم عليها لفرض مبادئ السوق النيوليبرالية. علاوة على ذلك، كانت أموال النفط تدور في نظام للانضباط السوقي الذي سيتم الآن الدفاع عنه من قبل وكلاء إقليميين، مسلحين حتى الأسنان وممكنين من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ القمع الوحشي للتمردات المحلية. بعد هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام، أصبح الشرق الأوسط هو المختبر الاختباري لهذه الاستراتيجية الإمبريالية الجديدة، حيث قدمت إسرائيل نموذجاً لقوة إقليمية تتحالف مع الولايات المتحدة باسم الأمن المتبادل. كان الدور الاستراتيجي الجديد لإسرائيل هو مواجهة خطر التطرف العربي. ولهذا الغرض، زادت الحكومة الأمريكية بشكل كبير من دعمها العسكري: بين عامي 1949 و1968، قدمت الولايات المتحدة نصف مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل؛ من 1969 إلى 1976، قدمت 22 مليار دولار. وهكذا، تشكلت النيوليبرالية في بوتقة النفط وفلسطين والأزمة الإمبريالية.

“الإنسانية الفائضة”

مع بدء الأنظمة الاستبدادية في العالم الثالث، مثل نظام “سوهارتو” في تقديم قوى عاملة رخيصة وخاضعة للشرطة بشكل صارم للشركات متعددة الجنسيات الغربية، نشأت إمكانية لإعادة توطين تاريخية للصناعة التحويلية العالمية. أصبحت الشركات متعددة الجنسيات الآن قادرة على نقل الإنتاج إلى أي مكان في العالم الثالث حيث يمكنها العثور على أجور منخفضة. مع برنامج التصنيع الحدودي، الذي تم إطلاقه في عام 1965، كانت المكسيك رائدة في السعي لجذب مثل هذا الاستثمار. أدى ذلك إلى تطوير الماكيلادوراس، وهي مصانع التجميع المملوكة للأجانب الواقعة في “مناطق التجارة الحرة” على طول الحدود الشمالية للمكسيك، حيث يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة من أجور كانت جزءاً صغيراً مما هو شمال الحدود. قامت الشركات بمركزة وظائفها الإدارية والمالية والبحثية والتصميمية والتسويقية في بلدها الأم مع التعاقد الفرعي على التصنيع والتجميع كثيف العمالة عبر سلاسل التوريد العالمية إلى مناطق إنتاج منخفضة الأجور وموجهة للتصدير في جنوب شرق آسيا وتركيا والمكسيك. استفاد الرأسماليون الغربيون من شكل جديد من الاستغلال الفائق لعمال العالم الثالث، أصبح ممكناً، أولاً، من خلال كون الفرق في الأجور السائدة حيث تُصنع المنتجات وحيث تُباع أكبر من الفرق في الإنتاجية، وثانياً، من خلال حرية رأس المال والبضائع في الدوران بينما كان حركة العمالة مقيدة من خلال تعزيز أنظمة الحدود العنصرية المتزايدة. بحلول عام 2010، كان هناك 541 مليون عامل صناعي في الجنوب العالمي مقارنة بـ 145 مليوناً في الشمال. في خواريز، المكسيك، على سبيل المثال، كانت تكلفة توظيف عامل تصنيع في عام 2015 تبلغ 2 دولار في الساعة؛ في إل باسو، تكساس، كانت التكلفة أعلى بخمس مرات. يسمح الحدود التي تقطع وسط تجمع خواريز-إل باسو برأس المال والبضائع بالتحرك بحرية ولكن ليس للعمالة، مما يجعل فرق الأجور ممكناً ويمنحه معنى عنصرياً.

من خلال تقديم عمالة خاضعة للشرطة ومنخفضة الأجور، كان من الممكن لبعض دول العالم الثالث تحقيق نمو مستدام في إنتاجها الصناعي. لكن الشركات يمكنها الانتقال بسهولة إذا ارتفعت تكاليف العمالة كثيراً. في صناعة الملابس، على سبيل المثال، تكلفة العمالة في التصنيع هي نسبة صغيرة جداً من السعر النهائي للبيع بالتجزئة بحيث إذا تم دفع ثلاثة أضعاف للعمال، فإن سعر البيع بالتجزئة لن يحتاج إلا إلى زيادة بنسبة 2-6 في المائة لدفعها. ومع ذلك، تُبقى الأجور منخفضة للغاية. كان الأجر المبتدئ في صناعة الملابس في بنغلاديش – التي توظف حوالي 3.5 مليون عامل وتصنع الملابس لشركات مثل وول مارت وإتش أند إم وتيسكو وليفي شتراوس وتومي هيلفيغر وماركس أند سبنسر – حوالي 43 دولاراً في الشهر في عام 2010. على هذا النحو، لم توفر التصنيع في معظم دول العالم الثالث أساساً لارتفاع مستويات المعيشة، كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. بدلاً من ذلك، عملت إمبريالية جديدة من خلال تقسيم عالمي عنصري للعمل وتبادلات غير متكافئة في سلاسل التوريد العالمية. استمر استنزاف الثروة السابق من الأطراف الاستعمارية إلى المركز في هذا الشكل الجديد في القرن الحادي والعشرين، بإجمالي استنزاف قدره 62 تريليون دولار من 1960 إلى 2018، وفقاً لتقدير واحد. وعلى مدى هذه الفترة، زادت الإمبريالية الجديدة بشكل كبير من عدم المساواة بين الدول الأغنى والأفقر (باستثناء الصين)، مع تضاعف فجوات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا كل منها تقريباً ثلاث مرات.

بينما تم دمج بعض مناطق العالم الثالث في الرأسمالية العالمية كمناطق إنتاج صناعي منخفض الأجور، ظل الجزء الأكبر محدداً بعلاقات الأراضي الجماعية والزراعة الكفافية في المناطق الريفية. كان هذا بمثابة حصن ضد انضباط السوق الرأسمالي – فقد حافظ على شعور بحقوق واستحقاقات غير رأسمالية، حتى بين أولئك الذين غادروا المناطق الريفية إلى المدن. وكانت أسعار الغذاء والطاقة تُحدد من خلال السياسة الحكومية عند مستويات أقل من تلك في الأسواق الدولية. كل هذا أضاف إلى “الثقافة الجماعية” التي أراد النيوليبراليون حلها. لخص الاقتصادي في جامعة أكسفورد، إس. هيربرت فرانكل، هذه المخاوف النيوليبرالية عندما اشتكى في اجتماع جمعية مونت بيليرين في عام 1958 من أن الناس خارج البنوك في غرب أفريقيا ينتظرون أقاربهم لسحب الأموال “مستعدين للانقضاض عليهم مثل النسور، لأنهم يعتقدون أن لديهم ‘الحق’ في أن يتم دعمهم أو مساعدتهم من قبل قريب لديه بعض الثروة.” ما كان مطلوباً هو تحول ثقافي لتفتيت الثقافات الجماعية التي، وفقاً للنيوليبراليين، تحمي الأفراد من ضرورات المنافسة السوقية. كان دور الحكومات الغربية هو تصميم المؤسسات التي يمكن أن تقدم هذه العملية من الإصلاح الثقافي.

بحلول نهاية السبعينيات، كانت سياسة التنمية الأمريكية تركز بالكامل على استخدام آليات السوق لكسر التوقعات الاجتماعية لفلاحي وعمال العالم الثالث. لتحقيق هذا الهدف، كان هناك حاجة إلى ما أطلق عليه رئيس البنك الدولي روبرت ماكنامارا في عام 1979 “التكيف الهيكلي” لدول العالم الثالث: خصخصة الأعمال المملوكة للحكومة، وخصخصة حيازة الأراضي، وإلغاء الدعم الحكومي للغذاء والطاقة، وتخفيضات في الرعاية الصحية والتعليم العام، وإلغاء حماية العمال والبيئة، وإلغاء التعريفات وضوابط رأس المال، والتقشف المالي. كان الطريق لتحقيق هذا التكيف الهيكلي هو أن تتحول البنوك الغربية ووكالات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الإقراض لمشاريع محددة إلى استخدام الديون كرافعة لفرض تغييرات سياسية أوسع. كتب وزير الخزانة الأمريكي ويليام سيمون سراً في عام 1976 أن صندوق النقد الدولي “يجب أن يغير سياسات الدول التي ابتعدت عن المسار فيما يتعلق بإدارة شؤونها”. كان هذا تشبيهًا ملائمًا، يربط بلا وعي بين السياسات الاقتصادية الاستعمارية الجديدة والحكم الاستعماري الاستيطاني. لم تتبنى المؤسسات المالية الدولية السياسات النيوليبرالية فحسب؛ بل جعل الاستعمار الجديد الذي وصفه نكروما من الممكن لهذه المؤسسات فرض النيوليبرالية على العالم الثالث. أصبح قبول توجيهات صندوق النقد الدولي ضرورياً حتى للحصول على قروض من البنوك الخاصة. كانت ديون العالم الثالث، كما حذر نكروما، ليست مجرد جانب من جوانب المعاملة الاقتصادية بل وسيلة يمكن من خلالها للوكالات القوية السيطرة مباشرة على المدينين؛ إذ أذنت بالمراقبة والحكم والسيطرة. في معظم الحالات، كانت النخب الحاكمة في العالم الثالث تتألف من المستفيدين والفاسدين الذين اشتقوا ثروتهم من العلاقات التجارية مع الشركات متعددة الجنسيات؛ وبالتالي، كانوا متحمسين لتنفيذ سياسات التقشف وتحرير التجارة غير الشعبية التي أصر عليها صندوق النقد الدولي. في حالات أخرى، حيث سعى قادة العالم الثالث إلى إعادة توزيع الثروة دولياً، واجهوا توبيخًا حادًا من صانعي السياسات الأمريكية. “حان الوقت لنؤكد أن عدم المساواة في العالم قد لا يكون مسألة حالة بقدر ما هو مسألة أداء”، كتب دانيال باتريك موينيهان في عام 1975، الذي كان حينها سفير الولايات المتحدة للهند. تم تعيينه لاحقاً سفيراً للأمم المتحدة، حيث قاد هجوماً مضاداً ضد جهود العالم الثالث لخلق نظام اقتصادي دولي أكثر مساواة.

كانت عواقب هذا التحول النيوليبرالي للعالم الثالث مدمرة، وخاصة في أفريقيا. غانا، على سبيل المثال، أكملت ستة عشر برنامجاً للتكيف الهيكلي مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الثمانينيات. بحلول نهايتها، كانت لا تزال لديها ديون خارجية بقيمة 3.5 مليار دولار وكانت، كما كانت عند الاستقلال، تعتمد بالكامل على صادرات الكاكاو. تم تقليص الغابات الاستوائية في غانا إلى ربع حجمها الأصلي، وفي هذه العملية تم القضاء على كل من الحيوانات البرية التي كانت توفر الغذاء لأغلبية السكان، وإمدادات الوقود والأدوية التي كانت تُحصد سابقاً من الأشجار. وفي الوقت نفسه، أدت خصخصة التعليم إلى إجبار ثلثي الأطفال في المناطق الريفية على التوقف عن الذهاب إلى المدرسة. ارتفع كل من عدم المساواة والفقر المطلق في ما وصفه صندوق النقد الدولي مع ذلك على أنه واحد من قصص نجاحه القليلة في أفريقيا. في جميع أنحاء القارة، أدى إلغاء الدعم للزراعة وخصخصة حيازة الأراضي إلى تهجير أعداد كبيرة من الناس من الزراعة الكفافية. بعد اقتلاعهم من الأرض التي كانت حقوق واستحقاقاتهم الحالية راسخة فيها، وضع هؤلاء المطرودون من الريف آمالهم في البقاء في المدن.

كان التهجير الملحمي للجماهير الريفية في العالم الثالث، وهو نتيجة للخصخصة النيوليبرالية للموارد المملوكة بشكل جماعي، تكراراً آخر لما أسماه ماركس “التراكم البدائي”. في الواقع، أنتجت النيوليبرالية أكثر عمليات التراكم البدائي كثافة وشمولية في تاريخ العالم، حيث استولى الرأسماليون على كل من الموارد المملوكة للدولة والموارد المملوكة بشكل جماعي. كانت هذه العملية من الاستيلاء والطرد، كما وصفها ماركس، بالضرورة عنيفة. لكن كان هناك فرق مهم بين التراكم البدائي في فجر الرأسمالية الإنجليزية، الذي حلله ماركس، وذلك في عصر النيوليبرالية. في تحليل ماركس، تم استيعاب أولئك الذين تم نزعهم من اقتصادات الكفاف على الأرض بشكل عام كعمال أجراء في الإنتاج الزراعي والصناعي الرأسمالي. أولئك الذين لم يتم استيعابهم هاجروا إلى المستعمرات الاستيطانية في أمريكا الشمالية أو أستراليا أو سقطوا في جيش الاحتياط للعمالة كعمال يمكن التخلص منهم، يتم إدخالهم إلى العمل المأجور مؤقتاً حسب الحاجة ثم طردهم. لكن التراكم البدائي النيوليبرالي عمل بشكل مختلف. وصل المطرودون من العالم الثالث إلى مدن لم تتمكن من توفير عمل مأجور حتى للقوى العاملة الحالية، حيث بدأت التخفيضات في القطاع العام تأخذ مفعولها. ومن ثم، كان هناك فقط الاقتصاد غير الرسمي لباعة الشوارع وعمال اليوم، وحياة البقاء على قوت يومي في الأحياء الفقيرة التي أصبحت سمة دائمة لمدن العالم الثالث. وجد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2003 أن ثلث سكان الحضر في العالم يعيشون في أحياء فقيرة، وأربعة من كل عشرة من سكان الجنوب العالمي كانوا مستوطنين غير رسميين. بعض هؤلاء المطرودين من مدن العالم الثالث – مثل أولئك الذين استقروا في خواريز، المكسيك، للعمل في الماكيلادوراس – كانوا مرتبطين من خلال المقاولين من الباطن بشركات رأسمالية كبرى. لكن الغالبية اعتُبرت فائضة عن احتياجات الرأسمالية. لم يشركهم رأس المال كعمالة مأجورة، حتى كجيش احتياطي. يكتب المنظر الكاميروني أشيل مبيمبي أنهم “غير قادرين على أن يُستغلوا على الإطلاق. إنهم أشخاص مهجورون، تم تهميشهم لدور ‘الإنسانية الفائضة’. رأس المال لم يعد بحاجة إليهم ليعمل.” بالنسبة للاقتصادي الهندي كاليان سانيال:

“المطرودون تُركوا فقط مع قوة عملهم، لكن استبعادهم من فضاء الإنتاج الرأسمالي لا يسمح لهم بتحويل قوة عملهم إلى سلعة. إنهم مدانون بعالم المستبعدين، الزائدين، القابلين للاستغناء، ليس لديهم ما يخسرونه، حتى سلاسل العبودية المأجورة.”

وهكذا أنتجت النيوليبرالية ” قفاراً واسعة ” يسكنها أولئك الذين فقدوا استحقاقات اقتصادات الكفاف لكن “بالنسبة لهم تظل أبواب عالم رأس المال مغلقة إلى الأبد”؛ هذه الأرض القاحلة هي فضاء خارج علاقات العمل الرأسمالية وتحدٍ لادعاءاتها بالعالمية. هناك، كان على النساء بشكل خاص أن يتولين مهمة ابتكار استراتيجيات البقاء في مواجهة أزمات متعددة للغذاء والصحة – باختصار، للإنتاج الاجتماعي.

العنصرية ضد المسلمين

بحلول نهاية القرن، كان بإمكان المثقفين والنشطاء والسياسيين النيوليبراليين أن يستعرضوا العالم الذي بنوه ببعض الرضا. كان الشيوعية السوفيتية قد انهارت. تم تفكيك الحركات العمالية في الغرب. لم يعد بإمكان الطبقة العاملة الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة أن تستند إلى “شكلها الأصلي، حجمها، تجانس تجربتها، وحدة إرادتها، نفوذها”، كما كتب سيفاناندان، الناشط والكاتب المضاد للعنصرية المقيم في لندن، في عام 1990. في هذه الأثناء، تم احتواء القوى العاملة في الجنوب العالمي الصناعي الجديد بقوة الأنظمة الاستبدادية التي ترعاها الحكومات الغربية. على أي حال، لاحظ سيفاناندان، نجحت النيوليبرالية إلى حد ما في غرس قيم ثقافية جديدة في الجنوب العالمي. “الطعام الذي تأكله، الملابس التي ترتديها، الموسيقى التي تسمعها، التلفزيون الذي تشاهده، الصحف التي تقرأها”، كتب، تدرب العقل على الاحتفال “بالجشع الفردي بدلاً من الخير الجماعي”. في جميع أنحاء الجنوب العالمي، كانت النخب متحمسة للاندماج في “النظام العالمي الليبرالي” الذي أعلنته النيوليبرالية المنتصرة. تمكن البعض من الانضمام إلى أعلى 10% من حاملي الدخل، والذي بحلول القرن الحادي والعشرين لم يعد يهيمن عليه نخب من أوروبا والولايات المتحدة فقط، حيث شكل الآسيويون الشرقيون حوالي 1 من كل 10. تغير موقع الصين في النظام العالمي بشكل كبير. والأهم من ذلك، لم تعد الأجندات التوزيعية السابقة للتطرف الأسود والعالم الثالث – التي أزعجت النيوليبراليين كثيراً – على جدول الأعمال. كانت الجماعية التي هاجمها النيوليبراليون لعقود ميتة سياسياً. حتى قادة المؤتمر الوطني الأفريقي، عند نجاح نضالهم ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، قرروا تنفيذ سياسات نيوليبرالية تتمثل في تقليص الرسوم الجمركية على الواردات، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الأجنبية، وخفض الإنفاق الاجتماعي.

ومع ذلك، لم تقلل انتصارات النيوليبراليين من شعورهم بأن نظام السوق مهدد من قبل الجماهير المطردة والمستبعدة في الجنوب العالمي. ظلت الفجوة الثروية بين الدول الفقيرة والغنية في العالم عند مستوى مماثل لما كانت عليه في ذروة الإمبريالية الأوروبية قبل قرن. امتلك النصف الأفقر من سكان العالم، ومعظمهم في جنوب آسيا وأفريقيا، بالكاد أي ثروة على الإطلاق بينما امتلك العشر الأغنى ثلاثة أرباع كل شيء. كانت النيوليبرالية مسكونة بهذه الجماهير الفقيرة، التي اعتُبر معظمها فائضاً عن الرأسمالية. لقد دلت على حد لمدى النيوليبرالية، وفشل ادعاءاتها بالصلاحية العالمية، وفضاء يمكن أن تزدهر فيه الثقافات المناهضة للسوق. عبرت مخاوف النيوليبراليين عن نفسها في خليط من المخاوف المتداولة علناً حول الانفجارات السكانية، والهجرة الخارجة عن السيطرة، والتطرف، والطبقات الدنيا، والصراع العرقي، والأصولية – كل هذه القضايا التي فسرها النيوليبراليون من حيث فشل ثقافي للسكان الفائضين في اتباع عقلانية نظام السوق.

لكن فلسطين مرة أخرى أصبحت محور القلق الرئيسي في التسعينيات. برز النضال الوطني الفلسطيني كالعداء الوحيد المتبقي الذي لا يمكن حله من خلال الاندماج في النظام النيوليبرالي. كان الأمل هو أن تحقق اتفاقيات أوسلو الموقعة في عام 1993 في فلسطين التهدئة التي تم تحقيقها في أماكن أخرى في الجنوب العالمي. لكن الجزء الأكبر من الحركة الفلسطينية خارج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عارض الاتفاقيات، على أساس أنها منحت الفلسطينيين فقط “سلسلة من المسؤوليات البلدية في بانتوستانات يهيمن عليها من الخارج إسرائيل”، كما كتب إدوارد سعيد. لم تتبدد الطاقات الراديكالية للقومية في العالم الثالث في القرن العشرين بالكامل. مرة أخرى، وضعت المؤسسة السياسية الخارجية الأمريكية الطبيعة السياسية للصراع جانباً – نضال من أجل الأرض والحقوق – وفسرت مقاومة الفلسطينيين للاحتلال العسكري الإسرائيلي على أنها إرهاب بلا عقل مستوحى من قيم إسلامية غير متكيفة مع الحداثة. قبل الثمانينيات، لم يكن مفهوم الإرهاب قد تبلور بعد كمصطلح رئيسي في خطاب صنع السياسة الأمريكية، وعندما كان الناس يشيرون إلى “الإرهاب”، لم يكن مرتبطاً بشكل خاص بالعرب أو المسلمين. لكن بحلول أوائل الثمانينيات، بدأت صورة المتطرف المسلم تُصنع من الشكل السابق للراديكالي العربي. كانت لحظة محورية في مؤتمر معهد جوناثان حول الإرهاب في عام 1984، الذي عُقد في واشنطن العاصمة، ونظمه بنيامين نتنياهو، الذي كان حينها الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة، حيث جادل المندوبون بأن العنف الإرهابي متأصل في الثقافة الإسلامية. حضر المؤتمر وزير خارجية الرئيس ريغان، جورج شولتز، وسفيرته في الأمم المتحدة، جين كيركباتريك. بدأت إدارة ريغان في تقديم الإرهاب كالقضية الخارجية الأولى. نشرت مجلة *تايم* مقتطفات من المؤتمر، وبدأ الارتباط الأيديولوجي بين الإسلام والإرهاب يتشكل – حيث انتشرت صور المعممين المتعصبين، والمفجرين الانتحاريين، والجماهير الغاضبة ذات العمائم في أفلام هوليوود والتقارير الإخبارية. ثم، في أوائل التسعينيات، مع انتهاء الحرب الباردة، طور صموئيل ب. هنتنجتون تفكيره السابق حول دور الثقافة في التنمية السياسية ليجادل بأن ما يهدد الغرب لم يكن فقط العناد الفلسطيني المستمد من الثقافة الإسلامية، بل الإسلام بشكل عام؛ كان ذلك، مستعيراً عبارة برنارد لويس، “صراع الحضارات”. في هذا السياق، لعبت الثقافة نفس دور العرق: قوة تدفع سلوك شعب بأكمله ويمكن استخدامها لتفسير أي شيء يفعلونه ميكانيكياً. كتب هنتنجتون أنه، مع هزيمة الشيوعية، كان الإسلام “العدو المثالي” للولايات المتحدة لأنه “معادٍ أيديولوجياً، مختلف عرقياً وثقافياً، وقوي عسكرياً بما يكفي ليشكل تهديداً موثوقاً للأمن الأمريكي”.

خدمت هذه الرواية عن الإسلام في حماية إسرائيل من الانتقادات الداخلية في الولايات المتحدة، خاصة بعد غزو إسرائيل للبنان في عام 1982، وحصارها لبيروت، ومسؤوليتها المباشرة عن مذابح صبرا وشاتيلا. لكن العنصرية ضد المسلمين قدمت أيضاً ما أسماه ستيوارت هول “أيديولوجية شعبية” يمكن استخدامها كإطار لفهم الأحداث العشوائية والصادمة، مثل أعمال الإرهاب، بطرق تنكر المعاني السياسية لهذه الأحداث – أصولها في الصراعات على الأرض والحقوق والموارد – وتفسرها بدلاً من ذلك كمنتجات لثقافة أجنبية غير متغيرة. بما أن الترتيب النيوليبرالي للعالم أنتج حتماً عنفاً سياسياً وحركات شعوب فوضوية، لم يكن من الصعب العثور على الأحداث الأزمة التي يمكن تنظيم هذا الإطار حولها، من أعمال المقاومة الفلسطينية إلى هجمات 11 سبتمبر إلى السوريين الذين يسعون للجوء. ضمن نظام الإعلام الأمريكي، مُنحت وكالات الأمن القومي و”خبراء الإرهاب” المرتبطون بها سلطة خاصة لتفسير معنى تلك الأحداث. منذ التسعينيات، وضعوا باستمرار الأحداث التي تشمل المسلمين ضمن إطار افتراض ميل إسلامي للتطرف.

مع إطلاق الحرب على الإرهاب في سبتمبر 2001، تم ترسيخ العنصرية ضد المسلمين في الآلية العالمية لمكافحة الإرهاب. نظمت مراكز الفكر الأمنية وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ونسقت تمثيل الإسلام بهذه الطريقة. لكن كانت هناك أسباب أعمق لسيطرة العنصرية ضد المسلمين على الثقافة العامة الأمريكية. تكشف هذه الأسباب عن نفسها عندما يفصل أيديولوجيو الحرب على الإرهاب تبريراتهم. الصحفي روبرت كابلان، على سبيل المثال، أحد أكثر المدافعين فعالية عن حرب العراق في 2003 ومستشار للبنتاغون، وصف الحرب على الإرهاب بأنها “في الحقيقة تتعلق بتدجين الحدود”. جادل المؤرخ العسكري في جامعة “ييل” “جون لويس غاديس” بأن حرب العراق كانت لها جذورها في الحروب التي طهرت الحدود الأمريكية من “الأمريكيين الأصليين، والقراصنة، والمغيرين، وغيرهم من العملاء الأحرار”. أخبر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد القوات الأمريكية في 2003 أنهم، في “محاربة الإرهابيين في جبال أفغانستان”، قد “ارتقوا إلى أسطورة كيت كارسون” – ضابط الجيش الأمريكي في القرن التاسع عشر المسؤول عن مقتل آلاف من شعب النافاجو. وعندما كتب نائب مساعد المدعي العام جون يو مذكرته في 2003 لتبرير التعذيب، لجأ إلى قضية عام 1873 تتعلق بسجناء هنود مودوك كسابقة قانونية. تصور دعاة الحرب على الإرهاب مراراً وتكراراً التطرف الإسلامي كنظير للتمردات الأصلية ضد الاستعمار الاستيطاني الأمريكي في القرن التاسع عشر. لم يكن من قبيل الصدفة أن سُميت العملية لقتل أسامة بن لادن “جيرونيمو”، تيمناً بزعيم الأباتشي في القرن التاسع عشر الذي نظم مقاومة مسلحة للاستعمار الأمريكي.

تدفق التأثير الأيديولوجي بين الحرب على الإرهاب وتاريخ الاستعمار الاستيطاني الأمريكي عبر موقع آخر للاستعمار الاستيطاني: فلسطين. كان الاستعمار الإسرائيلي قد استوعب الفلسطينيين أحياناً كمواطنين أو استغلهم كقوة عمل مهاجرة تابعة، لكن دافعه الأساسي كان إزالتهم بالكامل من الأرض المحتلة. بمجرد وجودهم في إسرائيل والأراضي المحتلة، دلت الفلسطينيون على حاجز وحد للمشروع الصهيوني. كانوا نوعاً من السكان الفائضين. وهكذا، من خلال سلسلة من الإزاحات، أصبح المتطرف المسلم يمثل الفلسطيني الذي يمثل السكان الفائضين بشكل عام – وكل ذلك تم تصوره في الولايات المتحدة، على مستوى أقل أو أكثر وعياً، كالمتوحشين على حدود الحضارة، يقفون مرة أخرى في طريق توسع الحداثة. أصبح استعمار إسرائيل لفلسطين نموذجاً مصغراً للهيكل الإمبريالي الأوسع الذي تقوده الولايات المتحدة. في الأساس، ترسخت العنصرية ضد المسلمين في الولايات المتحدة لأنها، عبر هذه الروابط، قدمت إطاراً منهجياً للتعامل مع مشكلة السكان الفائضين في قلب العالم النيوليبرالي والاستجابة لها. أصبح المتطرف المسلم استعارة للتطرف في العالم الثالث، واندمجت الشرطة العالمية للمسلمين مع المشكلة الأوسع لشرطة السكان الفائضين للنيوليبرالية، داخل الغرب وخارجه. وجدت العنف الذي تعتمد عليه الرأسمالية الأمريكية لإدارة السكان الفائضين – دعمها للأنظمة الاستبدادية، حروب التهدئة، تحصين الحدود – مبرراً جديداً في خطر التطرف الإسلامي المبالغ فيه. يمكن للحكومات الليبرالية ظاهرياً الآن أن تفهم عنفها الجماعي كاستجابة متناسبة للطبيعة العدوانية والمهددة بطبيعتها للعدو المسلم المتعصب. تم إسقاط العنف الضروري لنظام إمبريالي على شخصية المسلم ورؤيته كمنبع خارج عملياته الخاصة. يمكن الحفاظ على صورة ذاتية غربية للبراءة والخير من خلال خيال تأمين المتحضرين من تهديد العنف الوحشي.

بالنسبة لإسرائيل، مكّن هذا النسق من العلاقات من تطوير تقنيات لشرطة السكان الفائضين المطردين في الجنوب العالمي، متخصصة في برامج المراقبة، والعنف الشرطي، وتحصين الحدود، والقصف الجوي، والدعاية. أصبحت معاملة إسرائيل للفلسطينيين، التي كان يُأمل أن تكون الزفرة الأخيرة للاستعمار الأوروبي المحتضر، نموذجاً للحاضر الاستعماري الجديد. كما قال روعي الكبيتز، الجنرال في قوات الدفاع الإسرائيلية، في مؤتمر أمني في إل باسو، تكساس، في 2012: “لقد تعلمنا الكثير من غزة … إنها مختبر عظيم”. في الولايات المتحدة، اعتمدت وكالات الأمن وأقسام الشرطة أساليب القمع التي ابتكرتها إسرائيل. عندما احتاجت إدارة أوباما إلى إيجاد مبرر قانوني لبرنامجها لاستخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ “عمليات قتل مستهدفة”، استشهدت صراحة بالحجج التي طورتها قوات الدفاع الإسرائيلية لبرنامجها المماثل. عندما احتاجت وكالة الجمارك وحماية الحدود إلى تكثيف شرطتها للحدود الأمريكية-المكسيكية في 2014، استأجرت شركة الأمن الإسرائيلية إلبيت سيستمز لبناء نفس شبكة الأبراج الثابتة التي تحتوي على كاميرات ورادار وأجهزة استشعار الحركة التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية. وعندما سعت إدارة شرطة نيويورك إلى بدء برنامج للمراقبة الجماعية لكل جانب من جوانب حياة المسلمين في المدينة، قلدت الأساليب التي استخدمها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي، الشين بيت، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في كل سنوات تشغيلها، لم يولد برنامج المراقبة في شرطة نيويورك أي خيوط لنشاط إرهابي محتمل للتحقيق فيه؛ كان تأثيره الرئيسي هو غرس الخوف في المسلمين في نيويورك من أنهم سيتم استهدافهم إذا تحدثوا ضد ظلم الحرب على الإرهاب.