القانون الدولي ومعيار التحضر

( نشر هذا النص المؤرّخ والكاتب البريطاني المعروف ” بيري أندرسون – Perry Anderson” بعنوان : ” The Standard of Civilization ” في المجلة النقديّة الشهيرة ” The New Left Review ” يناقش أندرسون في هذا النص الطويل – وهذه ترجمة © لمعظمه – تطور مفهوم القانون الدولي ضمن سياق الحضارة الغربيّة، وأثر ذلك في كونه نتاجاً غربيّاً خالصاً رغم ادعاءاته الكونيّة، وأثر هذا في تحولّه اليوم إلى وسيلة وآلية للهيمنة، وهذا ما قد يفسر للقاريء فشل فكرة القانون الدولي في الحد من تغوّل القوى الكبرى من جهة، ومن جهة أخرى إفلاتها وأفعالها التي ترقى إلى مستوى الجرائم المستمرة والمثبتة )

(… )

من جملة الأفكار والممارسات التي برز توظيف مصطلح ” الحضارة – civilization ” فيها تاريخيّاً، هي القانون الدولي، فهناك نلاحظ ما قد يبدو كمفارقة : فالمفهوم المعاصر للقانون الدولي يستحضر على الفور العلاقات بين الدول السياديّة، وتُعدّ معاهدة ” وستفاليا ” (1648) التي أطفأت حرب الثلاثين سنة في أوروبا النقطة التي تبلور عندها هذا النظام. فمن المنطقيّ إذن أن نتوقّع نشوءَ فكرٍ قانونيّ متقدّم حول تلك اللحظة.

غير أنّ أصول القانون الدولي تُرجعنا إلى ثلاثينيات القرن السادس عشر، حين بدأت كتابةُ اللاهوتي الإسباني ” فرانسيسكو دي فيتوريا – Francisco de Vitoria ” الذي لم يكن منشغلاً بعلاقات الدول الأوروبيّة -وكانت إسبانيا أقو lها على الإطلاق- بل بعلاقات الأوروبيين، الإسبان خاصة، بشعوب الأمريكتين المكتشفتين حديثاً.

الأسس

انطلاقاً من المفهوم الروماني لـ “ius gentium” (قانون الشعوب)، سأل ” فيتوريا -Vitoria ” : بأيّ حق استولت إسبانيا على الجزء الأكبر من نصف الكرة الغربي؟ ألأنّ تلك الأراضي كانت خالية؟ أم لأنّ البابا خصَّصها لإسبانيا؟ أم لتكليف المسيحيّن بإكراه الوثنيّين على التنصير؟ وقد رفض ” فيتوريا ” كل هذه المسوّغات. فهل يعني ذلك أنّ الفتح يخالف ” قانون الشعوب ” ؟

كلاّ، لأنّ سكان الأمريكتين “البدائيين” انتهكوا عند وصول الإسبان “حقّ الاتصال” الكونيّ-ius communicandi-الذي يُعدّ مبدأً جوهريّاً في ذلك القانون، وماذا يعني “الاتصال”؟ يعني حرية التنقّل وحرية البيع والشراء في أيّ مكان؛ أي حرية التجارة وحرية الإقناع/الوعظ بالحقائق المسيحيّة. فإذا قاوم الهنود تلك الحقوق جاز للإسبان الدفاع عنها بالقوّة، وبناء الحصون، والاستيلاء على الأراضي، والحرب عليهم عقاباً. وإن أصرّوا على “معاصيهم – misdeeds” (رفضهم ) استُحِقّوا وصف الأعداء الغادرين، وصار سبيهم واستعبادهم مشروعاً. وهكذا صار الفتح، في المحصّلة، قانونياً تماماً. وهكذا تأسست أوّل لبنات ما ظلّ يُسمّى، لقرنين آخرين؛ ” قانون الشعوب “، كتبرير للإمبريالية الإسبانية.

أمّا اللبنة الثانية – الأعظم أثراً- فجاءت مع كتابات ” هوغو غروشيوس – Hugo Grotius ” في أوائل القرن السابع عشر، إذ يُذكر “غروشيوس” اليوم، ويُعجَب به، بسبب كتابه “عن حق الحرب والسلم” (De iure belli ac pacis) الصادر عام 1625. لكن دخوله الحقيقي إلى حقل القانون الدولي بدأ بنصّ أُطلق عليه لاحقاً ” في الغنيمة ” (De iure praedae) الذي كتبه قبل ذلك بعشرين عاماً. وفي هذا النصّ برّر غروشيوس قانونيّاً مصادرة قبطان في شركة الهند الشرقية الهولندية – وكان ابن عمّه – لسفينة برتغالية محمّلة بنحاس وحرير وفخّار وفضة بقيمة ثلاثة ملايين جيلدر، أي ما يعادل إجمالي إيرادات إنكلترا السنوية آنذاك؛ وقد كانت عملية نهب غير مسبوقة أثارت ضجّة في أوروبا.

في الفصل الخامس عشر، الذي نُشر لاحقاً بعنوان” حريّة البحار – Mare Liberum” شرح أنّ البحار العالية ينبغي أن تكون منطقة حرّة للدول والشركات المسلحة على حدّ سواء، وأنّ ابن عمّه كان على حقّ؛ مقدّماً بذلك مذكّرة قانونية للإمبريالية التجارية الهولندية، كما فعل فيتوريا من قبل للإمبريالية الإقليمية الإسبانية.

عندما شرع ” غروشيوس ” بعد عقدين، في تأليف معالجته الشاملة لقوانين الحرب والسلم، كان الهولنديون قد اهتموا في الاستعمار البرّي أيضاً، فاستولوا على أجزاء من البرازيل من البرتغالين، وها هو غروشيوس يُجادل الآن بأنّ للأوروبيين حقّ خوض الحرب على أيّ شعوب، حتى من دون أن تُهاجمهم، إذا ما اعتبروا عاداتهم توحشاً، انتقاماً لجرائمها ضدّ الطبيعة. وهذا هو ” ius gladii-حقّ السيف ” أو حقّ العقوبة.

إذ كتب: ” للملوك، ولمن هو في رفعة سلطة الملوك، أن يُنزلوا العقوبات لا فقط عن الأضرار التي تعنيهم أو رعاياهم، بل أيضاً عن تلك التي لا تعنيهم خصوصاً، لكنها، في قد تعني أيّ إنسان كان، انتهاكات جسيمة لقانون الطبيعة أو لقانون الشعوب”. بكلمات أخرى، قدّم غروشيوس رخصة مهاجمة وغزو وقتل كلّ من يقف في طريق التوسّع الأوروبي. وإلى هذين الركنين الأولين للقانون الدولي الحديث: “حقّ الاتصال (ius communicandi) ” و”حقّ السيف (ius gladii)” أُضيف مسوّغان إضافيان لاستعمار العالم خارج أوروبا.

إذ اقترح ” توماس هوبز – Thomas Hobbes ” حُجّة مؤسسة على الديموغرافيا: إذ أنّ عدد السكان في أوروبا كبير جداً، بينما عدد السكان في الأقاليم البعيدة قليل، فللمستوطنين الأوروبيين في أراضي الصيّادين وجامعي الثمار الحقّ، لا ” في إبادة من يجدونهم هناك، بل في إلزامهم بالعيش في مساحات متراصّة وعدم توسيعهم مساحات الصيد الشاسعة لاقتناص ما يعثرون عليه” وهو برنامج صريح للمحميات reservations ، التي سيتمّ لاحقاً حشر السكان الأصليين لأميركا الشمالية داخلها. وبطبيعة الحال، إذا ما اعتُبرت الأراضي غير مأهولة بالسكان، فحتى هذا الإجراء يصبح غير ضروري.

و أضاف ” جون لوك – John Locke” إلى هذا الرأي الرائج، حُجّة أخرى: فإذا وجدت جماعات محلية لكنها لم تُحسن استغلال الأرض المتاحة لها، فإنّ للأوروبيين كلّ الحقّ القانوني في سلبهم إيّاها، إذ يحققون بذلك، الغاية الإلهية لها من خلال رفع إنتاجية التربة. وهكذا اكتملت، مع نهاية القرن السابع عشر، ذخيرة المسوّغات للتوسّع الإمبريالي الأوروبي؛ فالحقوق في التواصل والاتصال، والعقوبة، والاحتلال، والإنتاج كلّها كفيلة بشرعنة الاستيلاء على ما تبقّى من كوكب الأرض.

الاقتصار على “المتحضّرين”

مع حلول القرن الثامن عشر، أصبحت العلاقات بين الدول الأوروبية محورَ كتابات قانون الشعوب، وظهرت أصواتٌ عصر الأنوار ؛ ديدرو، وسميث، وكانط وغيرهم، تُشكّك في أخلاقية الاستيلاء الاستعماري على أراضٍ خارج أوروبا، دون أن يقترح أحدٌ قلب-reversing هذه العملية .

وكان أكثرُ التصانيف الجديدة تأثيراً رسالة\أطروحة ” قانون الشعوب – Le Droit des gens ” للمفكر السويسري ” إيمير دو فاتيل – Emer de Vattel “، أوضح فيها ” فاتيل ” بهدوء بارد : ” الأرض للبشرية جمعاء، وقد خُلِقت لإمدادها بوسائل العيش، ولو أنّ كل أُمّة اقتطعت لنفسها بلداً شاسع المساحة لتعيش على الصيد والأسماك والثمار البريّة لما كفى كوكبنا عُشرَ سكانه الحاليين. إنّا، إذ نضيّق على الهنود حدودهم، لا نخرج عن مقاصد الطبيعة “.

رغم هذا التماهي مع أسلافه، مثّلت رسالة “فاتيل” نقطةَ انعطاف خطابيّة نظريّة نحو صيغة علمانية لقوانين الطبيعة الإلهية التي كانت تُبرّر قانون الشعوب سابقاً. مع أنّ الديني لم يختفِ ، لكنه انكفأ عن موقع الضامن الأوّل لاستعمار العالم، ليحلّ محلّه مصطلح آخر. صدرت رسالة فاتيل سنة 1758، أي بعد عامٍ واحد فقط من أوّل استعمالٍ مُتتبَّع للاسم ” الحضارة ” (الذي ما يزال غائباً في مجلّد ” الموسوعة ” الصادر 1753) في نصّ لوالد “ميرابو – Mirabeau” ثم قدّمه – بشكل مستقل – ” آدم فيرغسون ” في اسكتلندا بعد سنوات.

ارتبط نجاح رسالة فاتيل-الذي عالج أساساً العلاقات بين الدول الأوروبية و إن شمل علاقاتها ببقية العالم- بالسياق التاريخي لظهوره، إذ ظهر في خضمّ أول نزاع عالمي: حرب السنوات السبع بين فرنسا وبريطانيا، التي امتدّت إلى أميركا الشمالية والكاريبي والمحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وبمثابة بروفة لصراعات التسعينيات الثورية الفرنسية. ومع نهاية تلك الصراعات بانتصار الأنظمة القديمة على نابليون عام 1815، حصلت ثلاثة تحوّلات بارزة؛ ففي عام 1789، واعتراضاً على غموض عبارة “jus gentium”، ابتكر ” بنثام – Bentham ” مصطلح ” القانون الدولي ” (international law) الذي شاع تدريجياً في القرن التالي. وأصبحت ” الحضارة “، لا الدين المسيحي بالدرجة الأولى، الخطّ الفاصل المعياري بين أوروبا وسائر العالم، مع بقاء الدين سمة حيويةً للأولى.

أخيرًا، في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، افترض فاتل- تماشيًا مع الأعراف الدبلوماسية السائدة في ذلك الوقت – المساواة الاسمية\الشكليّة بين الدول ذات السيادة، فقد قدّم مؤتمر فيينا لأول مرة ترتيباً هرميًا رسميًا للدول داخل أوروبا، وهو تمييز في الرتبة بين خمس ” قوى عظمى” – ما يُعرف باسم الخماسية Pentarchy – المكونة من إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وفرنسا – التي مُنحت امتيازات خاصة ووضعت خريطة القارة، وجميع الدول الأخرى- مقابل بقية الدول. مثّل هذا ابتكاراً لإرساء وحدة التحالف المناهض للثورة الذي هزم نابليون، لكنه بقي قائماً ليجاوز عهد الاسترجاع – the Restoration period ( أي إعادة النظام السياسي الأوروبي إلى ما قبل النابوليونيّة) . ففي ثمانينيات القرن التاسع عشر، لاحظ الفقيه الاسكتلندي جيمس لوريمر – James Lorimer أنّ ” المساواة بين الدول أمست في ظني، خرافة تاريخية أضعف من خرافة مساواة الأفراد”.

إزاء هذه التحوّلات، برز القانون الدولي كمهنةً إلى جانب الدبلوماسية التقليدية. وجاء الإشهار الأول عن هذا من السفير الأميركي السابق في بروسيا ” هنري ويتون – Henry Wheaton ” الذي نشر ” أصول القانون الدولي -Elements of International Law” عام 1836، وتُرجم إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، وفي الستينيات إلى الصينية. مستشهداً بغروشيوس وليبنتز ومونتسكيو، أوضح أنّ ” القانون العام للشعوب اقتصر دائماً ولا يزال -باستثناءات قليلة -على شعوب أوروبا المتحضّرة والمسيحية أو ذات الأصل الأوروبي”، إذ إنّ ” تقدّم الحضارة المؤسَّس على المسيحية هو الذي أنتج القانون الدولي” ومع تأسيس أوّل ” معهد للقانون الدولي ” في بروكسل عام 1873، لم يعُد الارتباط بالدين شرطاً؛ كانت الكلمة “حضارة ” تكفي.

التصنيفات

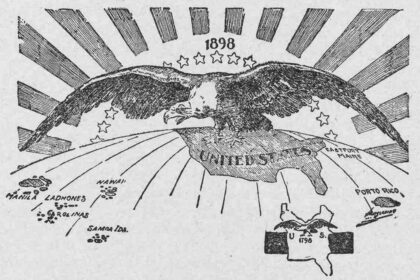

كان هذا هو المعيار الذي فرّق العالم في حقبة دخل فيها الإمبرياليّة الأوروبيّة إلى ممالكٍ وإمبراطورياتٍ آسيويةٍ كبرى، لا إلى أراضٍ يُعدّ أهلها أضعفَ مقاومة – صيّادين وجامعي ثمار أو دول بلا أسلحة نارية كما في الأميركتين، التي أنتجت كتابات “فيتوريا” وغروشيوس ولوك وفاتيل- بل إلى دولٍ متقدّمةٍ قادرةٍ على الدفاع عن نفسها. وبدأ هذا التسارع قبل نهاية الحروب النابليونية حين استولت بريطانيا على معظم الهند المغولية والماراتية- Maratha India، واحتلّت فرنسا مصر العثمانية، لكنه تصاعد بعد 1815: حروب الأفيون ضدّ الصين، اختراق اليابان بحرياً، غزو بورما والهند الصينية وجزءٍ كبير من أرخبيل إندونيسيا، بالإضافة إلى السواحل المغاربية وغزوات أفغانستان المتكرّرة.

فكيف تُصنَّف هذه الدول؟ وهل لها ما للقوى الأوروبية من حقوق؟ أجاب مؤتمر فيينا ضمناً؛ إذ تم استبعاد الإمبراطورية العثمانية من “حفلة القوى – Concert of Powers” التي نتجت عن مداولاته، “الحفل” الذي تمثّل مصيره النهائي في الفشل وكان يمكن آنذاك، تعليل الإقصاء لاعتبارات الدين. غير أنّ العقود اللاحقة أنتجت عقيدة – doctrine “معيار الحضارة”. ففقط الدول التي تُرى “متحضّرة” في عيون الأوروبيين تستحقّ معاملتها بندّية.

ومثلما أنّ تلك الهرميةً القائمةً أمست مقبولةً داخل “عائلة الأمم” الأوروبية، فقد قُسّم العالم غير المتحضّر هو الآخر إلى فئات. قدّم ” جيمس لوريمر ” أنضج تنظير منهجي لهذا التقسيم، فأصبحت العقيدة ( التحضر) سمة مقبولة في الكتابة\ات عن القانون الدولي.

وهنالك ثلاثة أنواع من الدول تفشل في بلوغ ذلك المعيار؛ دول ” مجرمة ” ( ما نسمّيه اليوم دول مارقة ) ككومونة باريس أو مجتمعاتٍ إسلاميةٍ متعصّبة؛ ولو وقعت روسيا في براثن الفوضى لدخلت هذا التصنف. وهناك دول ” شبه بربريّة – semi-barbarous ” لم تتحدّى المعايير الأوروبية التحدي ذاته لكنها لا تتبنّاها، كالصين أو اليابان.

وهناك دول “هرمة أو بليدة ” وغير مؤهَّلة للإرادة السياسية- أيّ ” دول فاشلة ” بالمعنى الحديث.

ولا واحدة من هذه الفئات عضوٌ في ” المجتمع الدولي”، والنوعان الأول والثالث يستوجبان القمع المسلح: فـ” الشيوعية والعدمية ممنوعتان بقانون الشعوب “، يقول لوريمر. أمّا ” شبه البرابرة ” فيمكن إقامة علاقات دبلوماسية معهم شريطة اكتساب الأوروبيين حقوقاً وحصانة قضائية-قانونيّة -extra-territoriality .

كتب لوريمر هذه التصنيفات عشية مؤتمر برلين 1884 الذي حسم مصير أفريقيا، كما حسم مؤتمر فيينا مصير أوروبا، بتوزيعٍ واسع للغنائم بين الدول الأوروبية. الحصّة الأكبر ذهبت إلى الدولة التي احتضنت نشأة فقه القانون الدولي عبر شركة خاصة يسيطر عليها ملك بلجيكا، احتفى “معهد القانون الدولي” في بروكسل بالغنيمة، وكتبت مجلّته عام 1895 إنّ حكم ليوبولد أرسى ” مجموعة تشريعات كاملة تحمي السكان الأصليين من كلّ أشكال الاضطهاد والاستغلال “ومع اختلاف التقديرات لكن أرقام الوفيات في الكونغو بلغت، بحسب أعلى التقديرات، ثمانية إلى عشرة ملايين نسمة.

مع مطلع القرن العشرين، تقدمت خمس دول آسيوية – الصين، اليابان، فارس، سيام وتركيا – من خانة الـ “شبه برابرة” إلى مؤتمر لاهاي الأول للسلام 1899 الذي دعا إليه القيصر الروسي، بجانب تسع عشرة دولة أوروبية والولايات المتحدة والمكسيك. أكان ذلك إعلان تساوٍ؟ في مؤتمر لاهاي الثاني 1907 الذي دعا إليه ” ثيودور روزفلت ” شاركت جمهوريات أمريكا الوسطى والجنوبية وإثيوبيا وأفغانستان.

كان المقترح الرئيس المطروح على المؤتمر هو إنشاء محكمة تحكيم دولية. ومن سيكون مُمثّلاً فيها؟ اعتبرت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى أنه من المسّلم أن تعين كأعضاء دائمين فيها، بينما تقتصر مشاركة الدول الأخرى على شغل مناصب مؤقتة بالتناوب. وكان مثار دهشتهم وسخطهم، أنّ البرازيل هاجمت – ممثلة في المفكر والسياسي البارز المناهض للعبودية ” روي باربوسا – Rui Barbosa ” – المخطط الأنجلو- جرماني- الأمريكي الذي ينص على ذلك، معلنة أنه يعني ” عدالة تتسم بطبيعتها بالتمييز القانوني بين قيمة\أهميّة الدول”، مما يضمن أن ” القوى (العظمى) لن تكون بعد ذلك قاهرة بفضل ثقل جيوشها وأساطيلها فحسب، بل ستتمتع أيضاً بتفوق حق وحاكميّة القضاء الدولي، من خلال انتحالها واحتكارها لنفسها مكانة متميزة في المؤسسات التي ندعي أننا نوكل إليها إقامة العدل بين الأمم والدول”.

تمسك ” باربوسا ” بشدة بمبدأ المساواة القانونية بين جميع الدول ذات السيادة، وحشد دعم ما أسماه أحد المراقبين الأوروبيين بـ “أوكلوقراطية – ochlocracy الدول الصغيرة ” – وهو مصطلح يوناني كلاسيكي يعني الحكم بواسطة الغوغاء – ليصر على أن المحكمة الدولية المستقبلية يجب أن تمنح تمثيلاً متساوياً، وليس هرمياً، للدول التي تدعى لها. وبطبيعة الحال، رفضت القوى العظمى التنازل عن هذا الأمر، و انفضّ المؤتمر دون التوصل إلى نتيجة. وقد بدت عبث غايته (لمؤتمر لاهاي) الأسمى وهي المساعدة على تأمين السلام الدولي جليةً بعد سبع سنوات، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.

مبدأُ الهرمية

في ختام الحرب العالمية الأولى، دعَتُ القوى المنتصرة – إنجلترا، فرنسا، إيطاليا والولايات المتّحدة – إلى مؤتمر فرساي لفرض شروط السلام على ألمانيا، وإعادة رسم خريطة أوروبا الشرقية، وتقسيم الإمبراطورية العثمانية، ولا سيّما إنشاء هيئة دولية جديدة مكلَّفة بـ” الأمن الجماعي ” لضمان سلام وعدالة دائمَين بين الدول، هي ” عصبة الأمم – League of Nations “

وفي فرساي، اطمأنت الولايات المتّحدة ليس فقط إلى استبعاد ” رُوي باربوسا ” من الوفد البرازيلي، بل إلى إدراج ” مبدأ مونرو ” – الادّعاء الصريح لواشنطن بالسيادة على أميركا اللاتينية – في ميثاق العصبة كأداة للسلام. أُنشئت محكمةٌ دائمة للعدل الدولي في لاهاي، ونصّت مادتها الـ (38) على الأخذ بـ” المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحضّرة “. وكان من واضعي نظامها الأساسي مؤلِّف لدراسة من ستمئة صفحة تُدافع عن السجلّ ” الرائع ” للإدارة البلجيكية في الكونغو.

رفض مجلس الشيوخ الأميركي الانضمام إلى العصبة في النهاية، لكن تصميم المنظمة الجديدة عكَس مطالب القوى المنتصرة؛ إذ كان مجلسها التنفيذي – أصل مجلس الأمن الدولي الحالي – خاضعاً للأربع قوى الكبرى المنتصرة: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا واليابان، التي منحت عضوية دائمة وحصرية، على النسق الأميركي في مؤتمر لاهاي 1907. أمام هذا الإصرار على فرض ترتيب هرمي، امتنعت الأرجنتين عن المشاركة منذ البداية، وانسحبت البرازيل بعدما رُفِض طلبها لمقعد دائم لدولة أميركية لاتينية. وقبل نهاية الثلاثينيات، كانت ثمانٍ من دول أميركا اللاتينية، كبيرة وصغيرة، قد غادرت العصبة.

ولم يجد النص\الكتاب المعياري (بعنوان : القانون الدولي –International Law) الرائد في القانون الدولي آنذاك – والذي يزال مستخدَماً اليوم على نطاق واسع – المنسوب إلى” لاسا أوبنهايم – Lassa Oppenheim ” و ” هيرش لاوترپاخت – Hersch Lauterpacht ” ما يكبحه وهو يُعبّر باستحسان عن كون ” القوى العظمى هي قادة أسرة – Family الأمم، وكلّ تقدّم لقانون الأمم في الماضي كان نتيجة هيمنتها السياسية “، تلك الهيمنة التي نالت أخيراً في مجلس العصبة؛ ” أساساً قانونياً وتعبيراً رسمياً ” للمرة الأولى.

ويُعدّ ” لاوترپاخت” الذي يُنظَر إليه على أنه قليل نظرائه في علم القانون الدولي خلال القرن الماضي، مرجعاً ليبرالياً في القرن الحالي. فلم يصغِ إلى الشكاوى بأن القوى الكبرى تسيء التصرّف حين يخدم ذلك مصلحتها. فـ ” هل نواجه فعلاً أمثلةً على سلوك اخلاقي فاضح يُحرج المواطن العادي؟ ” تساءل عن السياسة الخارجية الأميركية، وقت فصل بنما عن كولومبيا الذي قد يكون غير قانوني، لكن هل يُوصف بـ” غير أخلاقي” ؟ أم أنه ” حالة تُفوّض فيها دولٌ – وبغياب مشرّع دولي- أن تؤدّي دور المشرّع للصالح العام للمجتمع الدولي الأوسع؟ ” فالمسألة كانت: هل يُعطَّل مشروعٌ نافعٌ و”متحضّر” بسبب من دولةٍ صادف أنّها تستحوّذ على تلك الأراضي المعنيّة؟ “

أما قصف بريطانيا لكوبنهاغن، عاصمة الدنمارك المحايدة عام 1807، وتدمير أسطولها؟ فإذا كان “بقاء بريطانيا العظمى نفسه في خطر”، فإن الهجوم المفاجئ ” لن يتنافى مع القانون الدولي أو الأخلاق الدولية”، إذ ” قد يُسمَح للقانون والأخلاق أن يخضعا أمام مصلحة المجتمع الدولي” (المتمثّلة في هزيمة فرنسا).

عهد ” لاوترپاخت ” للآخرين مهمة إظهار ” معقولية واستقامة ” تعامل بلاده مع البشرية جمعاء “متمسِّكاً بمبادئ لا يصح التخلي عنها إذ يعني التخلي عنها ؛ “خروجها من نطاق العالم المتحضر لكنه “يعرب بثقة أنّ استعراضاً للسياسة الخارجية للدول الحديثة سيُظهر أنّ لا-أخلاقية تدبير ومسلك السياسة الدولية هي ممحض خرافة و خيال”.

ولم يكن هذا الرأي يفيد فرط التفائل؛ فالقانون الدولي يعاني ثغرات ” وجب إحكامها ” لكن لا مبرر للتشاؤم : إذ ” ينبغي النظر إلى القانون الدولي كنظامٍ غير مكتملٍ في مرحلة انتقال نحو المثال المنشود القابل للتحقق ألا وهو: مجتمع من الدول الخاضع لحكم القانون الملزم، مَثل ذلك كمثل القانون الذي يعترف به ويُمارَس داخل حدود المجتمعات المتحضّرة “ويتمثل الهدف النهائي الممكن للقانون الدولي في تجلي اتحاد عالمي فوق-وطني مكرسٍ للسلام.

أما زميل ” لاوترپاخت ” الألمعي ” ألفريد زيمرن – Alfred Zimmern” وأحد أعمدة عصبة الأمم الفكرية،فكان أكثر واقعيةً؛ إذ اعترف، في لحظة صراحة، بأن القانون الدولي ” اسم مهذب في خدمة مصلحة المستشاريات والسفارات “ويبلغ أقصى فائدته المرجوة حين ” يجمع بين القانون والقوة في زواجٍ متناغمٍ “.

كلمات وسيوف

هكذا كانت الحال في فترة ما بين الحربين،غير أن الحرب العالمية الثانية أنشأت نظاماً جديداً. إذ أضحت أوروبا – أو ما تبقى منها – بين الخراب أو المديونية، فزال تفردها بالهيمنة. وعند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945 أبقي مبدأ الهرمية الموروث عن عصبة الأمم، الذي مُنح أعضائه الدائمون صلاحيات أكبر من سابقيهم في المجلس التنفيذي القديم، إذ أصبحوا يتمتعون الآن بحق النقض- veto. لكن الاحتكار الغربي لهذا الامتياز قد انتهى إذ أصبح الاتحاد السوفييتي والصين عضوين دائمين إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اللتين تضاءلت قوتهما. ومع تسارع التحرر من الاستعمار خلال العقدين التاليين تحوّلت الجمعية العامة إلى منبر للقرارات والمطالب التي أقلقت الهيمنة الأميركية وحلفاءها.

لاحظ ” كارل شميت – Carl Schmitt “، في معرض استشرافه للأحوال عام 1950، في كتابه ” he Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum ” أن ” مفهوم القانون الدولي في القرن التاسع عشر كان في جوهره قانوناً دولياً أوروبياً خاصاً، وهو أمر بديهي في القارة الأوروبية، ولا سيما في ألمانيا “، وهو ما ينطبق كذلك على المفاهيم الكونيّة الشاملة فحتى مفاهيم كـ” الإنسانية ” و” الحضارة ” و ” التقدم” التي حددت المفاهيم العامة والنظرية والمفردات الدبلوماسية كانت ” أوروبية المركزيّة – Eurocentric “؛ فبالإنسانية يُقصد الإنسانية الأوروبية، والحضارة هي بالضرورة الحضارة الأوروبية، والتقدم هو تطورها الخطي.

لكن شميت أضاف: بعد 1945 “لم تعد أوروبا المركز المقدس للأرض”، و” أضحت الحضارة والتقدم مجرد واجهة أيديولوجية”. إن ” النظام الأوروبي السابق للقانون الدولي يزول، ومعه النوموس (يمكن ان تترجم بـ “شريعة و ناموس “) القديم للأرض، المولود من اكتشاف عالم جديد خرافي لا يتكرر”. لم يكن القانون الدولي قط قانوناً دولياً حقاً؛ إن ما ادّعى الكونية كان خاصاً، ومن تكلّم باسم الإنسانية كان الإمبراطورية.

وبعد 1945- كما رأى شميت – توقف القانون الدولي عن كونه مخلوقاً أوروبياً، لكن أوروبا لم تختف؛ بل انصهرت في أحد تفريعاتها عبر الأطلسي أي؛ الولايات المتحدة. ويبقى السؤال: إلى أي مدى ظلّ القانون الدولي منذ 1945 تكويناً إن لم يكن أوربيّاً فهو غربي، وتتزعمه القوة الأميركية العظمى؟ يقود أي جواب إلى سؤال سابق: ما الطبيعة القانونية للقانون الدولي ذاته؟

فعند منظريه الاوائل في أوروبا القرنين السادس والسابع عشر كان الجواب واضحاً: قانون الشعوب مؤسَّس على القانون الطبيعي، أي أوامر ومراسيم إلهية لا يُسائل عنها بشر. وبعبارة أخرى، فالإله المسيحي هو الضامن لموضوعية الطروحات القانونية.

لكن علمنة الثقافة الأوروبية في القرن التاسع عشر قوّضت مصداقيّة هذا الأساس الديني. وحلّت مكانها فكرة أن القانون الطبيعي ما يزال صالحاً، لا كوصايا إلهيّة، لكن كتعبير عن طبيعة إنسانية كونيّة، يمكن بل يجب لعقلاء البشريّة إقرارها. وسرعان ما أمست هذه الفكرة عرضة لانتقاد بسبب تطور الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع المقارن اللذان أظهرا تنوّعاً هائلاً في الأعراف\العادات والمعتقدات البشريّة عبر التاريخ وفي أنحاء العالم، فدحضا بذلك مقولة ” الكونية\العالميّة ” السطحيّة. ولكن إذا لم يكن لا الإله ولا الطبيعة الإنسانية يوفران أساساً راسخاً للقانون الدولي، فكيف ينبغي ابتكاره ومفهمته إذن؟

لا بدّ أولاً من مسألة أسبق: ما طبيعة القانون ذاته؟ هنا أجاب “توماس هوبز ” – أعظم مفكّر سياسي في القرن السابع عشر، بل ربما في كل العصور – في الطبعة اللاتينية من “ليفياثان” (1668): ليست الحقيقة بل السلطة هي التي تجعل القانون، أو كما قال موضع آخر : ” العهود من دون السيف ليست سوى كلمات “.

أُطلق على هذا لاحقاً ” نظرية القانون الآمر – command theory of law ” وهي نظريّة من تنظير “جون أوستن – John Austin ” بعد قرنين من الزمان – والذي هو صديق ألمعي وتابع معجب لـ ” بنتام – Bentham ” الذي بدوره قدّم “هوبز” على أي من المفكرين الآخرين – وبموافقته لكون ” كل قانون هو أمر”، أدرك ما يعنيه ذلك بالنسبة للقانون الدولي فكان استنتاجه أنّ ” ما يُسمى قانون الشعوب ليس قانوناً بالمعنى الأفصح، بل يتكوّن من جملة آراء أو مشاعر سائدة بين الأمم، (ولأنّ) القانون النابع عن رأي عام يحمّل من طياته معضلة أنّ الجهة التي ستنفذّه مستقبلاً ضد المخالفين هي جهة غير محدَّدة وغير قابلة للتعيين ابداً “.

وهنا مكمّن الكلمات الحاسمة؛ أي، ليس محدداً ولا قابلاً للتعيين أبداً. فلمَ الأمر كذلك؟ يتابع ” أوستن ” قائلاً : ” يترتب على ذلك أن القانون السائد بين الأمم ليس قانوناً وضعياً- positive law؛ لأن كل قانون وضعي يُسَنّ من قِبَل جهة سياديّة معينة تجاه ذات أو ذوات يخضعون لواضع القانون” – ولكن بما أن في عالم الدول ذات السيادة ” لا توجد حكومة عليا في حالة خضوع لحكومة أخرى “، فقد ترتب على ذلك أن قانون الأمم ” لا يكون مسلحاً بجزاء، ولا يفرض واجباً في الحقيقة، بالمعنى الدقيق لهذه التعبيرات. ذلك أن الجزاء بالمنطق السليم هو شر مرتبط بالأمر والنهي”، وبعبارة أخرى، في غياب أي سلطة قابلة للتحديد قادرة على الفصل فيه أو إنفاذه، يتوقف القانون الدولي عن كونه قانوناً ولا يصبح أكثر من مجرد رأي.

هذا الاستنتاج كان ومايزال صادماً للغالبية الساحقة من دارسي ومحامي وفقهاء القانون الدولي الليبراليين. وغالباً ما يُنسى أن أعظم فيلسوف ليبرالي في القرن التاسع عشر ” جون ستيوارت ميل” نقّح وأقرّ محاضرات أوستن في فقه القانون مرّتين. وفي الرد على الهجوم ضد الجمهورية الفرنسية الفتية عام 1849 لمساعدتها تمرداً بولندياً، كتب: “ما قانون الشعوب؟ فإنّ تسمية شيء قانوناً يُعدّ استعمالاً خاطئاً للكلمة\المصطلح. فقانون الشعوب ما هو إلا مجرد عُرف الأمم”. ويسأل: ” هل هذه الأعراف وحدها التي – وفي عصر التقدّم – لا يعقل تطويرها ولا تخضع للتحسين ؟ هل هي وحدها التي تظل ثابتة، بينما كل ما حولها قابل للتغيير والتغيّر؟ ” ويجيب قاطعاً، ومناقضاً ذلك المنطق، وبروح تتوافق مع ” ماركس” : “يمكن للسلطة التشريعية أن تُلغي القوانين، لكن لا يوجد برلمان دولي يلغي الأعراف الدولية، ولا قوة مشتركة تُلزم بقراراته. وتطوير وتحسين الأخلاق الدولية لا يتم إلا بسلسلة من الانتهاكات للقواعد القائمة… (وحيث) لا يوجد إلا عرفٌ وحسب، فإن السبيل الوحيد لتغييره هو التصرّف ضدّه”.

فخّ عدم التحديد

كتب ” ميل – Mill” بوحي من التضامن الثوري، وفي زمن لم يكن فيه القانون الدولي أكثر من عبارة للتُقية توظفها الحكومات لتبرير ما يُوافقها؛ إذ ليس له بُعد مؤسسي، ولا وجود لمحامين دوليين. إذ لا يزال ” سالزبوري – ” Salisbury ” قادراً في مطلع الثمانينيات من القرن التاسع عشر ، أن يقول للبرلمان بصراحة : ” القانون الدولي غير موجود بالمعنى الذي تفهم به كلمة الـ ” قانون”، وهو يعتمد عادة على أهواء وتحيزّات مؤلفي النصوص التقليديّة – textbooks، ولا كيان قضائي\قانوني يستطيع إنقاذه “. لكن بعد قرنٍ كانت المأسسة – institutionalization في أوجها: ميثاق الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، وهيئة من المحامين المحترفين، وتخصّص أكاديمي متوسّع. (…)

في الفترة بين الحربين، أعاد كارل شميت – المناقض لليبرالي – التذكير بصحة حجة أوستين. ففي سلسلة لاذعة من نقده الهادم لذرائع عصبة الأمم ومحكمتها، بيّن شميت أن حكم القانون الحيادي\النزيه الذي يُزعّم الدفاع عنه لا يخلو من “عدم تحديد مزدوج”، تماماً كما تنبّأ ” أوستين ” ، إذ هو غير محدد في محتواه\مضمونه – كالتعويضات المفتوحة على مصراعيها المفروضة على ألمانيا في فرساي، والتي يمكن للمنتصرين تعديلها كيفما شاؤوا، فتسقطها في ” هاوية اللا-محدوديّة – Abgrund der Unbestimmtheit “. وكذلك عدم تحديد التنفيذ – أو “عدم إمكان الإسناد – unassignable” بنص ” أوستين” – إذ يبقى رهناً بقرار القوى المسيطرة على العصبة ومحكمتها.

وقد ضمنت عقيدة\مبدأ “عدم التدخّل – non-intervention” الذي ضمنته إنجلترا وفرنسا فوز الفاشية في إسبانيا نموذجاً كلاسيكياً لهذا الغموض، شرح بليغ لمقولة ” تالييران – Talleyrand ” الشهيرة : ” عدم التدخّل هو مصطلح ميتافيزيقي يعني تقريباً الشيء عينه الذي يعنيه التدخّل “.

إن ماهيّة القانون الدولي الذي وُلد بعد 1918 – وما زلنا نعيش تطوّره – هو، كما شخّصه شميت؛ تتمثّل في طابعها التمييزي الجوهري. فالحروب التي يشنّها الليبراليون المتحكّمون بالنظام “عمليات أمن – police actions ” غير ذاتيّة المصلحة لحماية القانون، بينما حروب الآخرين فهي “مشاريع إجرامية” تنتهك القانون الدولي. ما يحرّمونه على الآخرين تحتفظ به القوى الليبراليّة بحريّة فعله، وقد أشار شميث أنّ المسلك التاريخي الممتد للولايات المتحدة في البحر الكاريبي وأميركا الوسطى، قد رعى وأسس لهذا النمط من السلوك.

تمييزات

أما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحامي الاسمي للقانون الدولي، فسجله يتحدث عن نفسه. فقد أدّى احتلال العراق للكويت عام 1990 لعقوبات فورية ثم لغزوٍ مضاد للعراق بمليون جندي. مقابل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، فنصف قرن من الاحتلال المستمر لم يحرك خلالها المجلس ساكناً، وحين عجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن تأمين قرار يخوّلهم مهاجمة يوغسلافيا 1998-1999 وظّفوا – بدلا من الأمم المتحدة – حلف الناتو، في انتهاك صريح لميثاق الأمم الذي يحظر حروب العدوان، وعندما أعلن الأمين العام ” كوفي عنان ” – المعيَّن من واشنطن – إن عمل الناتو قد لا يكون قانونياً لكنه “شرعي”، كأن “شميت” كتب له الكلمات ؛ مبرزاً ما يعنيه بعدم التحديد\الغموض الدستوري\التأسيسي للقانون الدولي. وبعد أربع سنوات، حين شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حربهما على العراق متجاوزتين مجلس الأمن خوفاً من الفيتو الفرنسي، بارك “عنان” العملية من بعد حدوثها، وأقرّ المجلس بالإجماع تغطية بأثر رجعي للحرب من خلال القرار 1483 الذي أعلن مساندة الأمم المتحدة للاحتلال. إنّ القانون الدولي قد يُستبعد عند إطلاق الحرب، لكنه مفيد دائماً لتبريرها والمصادقة عليها بعد وقوعها.

وتمثّل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) أبلغ مثال على الطابع التمييزي للنظام العالمي منذ الحرب الباردة؛ إذ تحتفظ خمس قوى فقط بحق امتلاك ونشر القنابل الهيدروجينية وتُمنع من حيازتها الدول الأخرى التي قد تكون أحوج إليها للدفاع عن كيانها.

ومن الناحية الرسميّة لا تعتبر المعاهدة قاعدة ملزمة في القانون الدولي، بل اتفاق طوعي يحقّ لأي طرف الانسحاب منه. أمّا واقعياً، ورغم أنّ الانسحاب منها قانوني، إلا انّه يُعامل كخرق للقانون الدولي يُعاقب بأقصى شدة كما في حالة كوريا الشمالية، بل حتى الالتزام بها يُفسَّر تفسيراً تقييديّاً مشروطاً، وإذا لم يراقب بالقدر الكافي المُرضي، فإن العقوبات حاصلة، كما في حالة العقوبات القاسية ضد إيران، فالمعاهدة مزيج أنيق من عدم التحديد والتمييز. أما إسرائيل، فلا يُذكر تجاهلها للمعاهدة ولا تملّكها ترسانة نووية كبيرة. إنّ القوى التي تعاقب كوريا وإيران تتظاهر بعدم وجود الترسانة النووية الضخمة الإسرائيلية – ولعله أفضل تعليق على خيمياء- alchemies القانون الدولي.

(…)

قوّة الرأي الجماهيري

ليس في كلّ ما سبق ما يعني أن القانون الدولي خالٍ من أيّ مضمون يمكن، لأغراض عمليّة، اعتباره كونيًّا. ويكفي أن نستحضر حقيقة أن لا دولة في العالم تستغني عن الاستناد إليه، وإن كان ذلك فقط لأن الجميع يستفيدون، بحدٍّ أدنى، من اتفاقيّة واحدة مرتبطة به، أي ؛ الحصانة الدبلوماسيّة لسفاراتهم في الخارج، والتي تُحترَم حتى بعد إعلان الدولة المُضيفة الحرب على الدولة التي تمثلها أي من السفارات-بما يمكن تسميته بالمضمون الأدنى للقانون الدولي، بالقياس إلى ما قام به هارت ( H.L.A. Hart) من اختزالٍ للقانون الطبيعي – Natural Law إلى مضمونه الأدنى. ومن الغني عن البيان، القول أنّ كلّ سفارة لدولة كبرى، وغالب سفارات الدول الأقل شأنّاً، تعجّ بالموظفين المكلّفين بأعمال التجسّس على مدار الساعة، من دون أي سند قانوني داعم في القانون الدولي. وليس في مثل هذه التناقضات من عزاءٍ لمنظّري هذا القانون.

لنخلص في الختام؛ أنه وفي نظر أي تقدير واقعي، فإنّ القانون الدولي ليس دوليًّا حقًّا، ولا قانونًا بحتاً، غير أن هذا لا يعني أنه ليس بالقوّة الواجب أخذها بالحسبان. بل هو قوّةٌ عظيمة جليّة، لكن واقعه\تطبيقه هو ما وصفه ” أوستن” ضمن كم المفردات التي ورثها من “هوبز” بــ : الرأي. وهو ما ندعوه اليوم الإيديولوجيا.

وأيضاً، وبوصفه قوة إيديولوجيّة في العالم في خدمة الهيمنة وحلفائها، يصبح أداةً قوة هائلة للسلطة. ونسبة إلى “هوبز” كان الرأي هو مفتاح الاستقرار أو الاضطراب السياسيين في المملكة، كما أوضح كاتباً : ” تنبع أفعال الناس من آرائهم، وفي حسن تدبير الآراء يكمن حسن تدبير أفعال الناس” ، ومن ثَمّ ” فإن سلطة الأقوياء لا تستند إلى أساس سوى رأي الشعب و معتقده”.

وكان يعتقد أن الآراء المُثيرة للفتنة هي ما أشعلت الحرب الأهلية في إنجلترا، ولهذا كتب كتابه “ليفاياثان – Leviathan”راغباً أن يجذّر الآراء الأصوب، وآملاً أن يدرّس في الجامعات، التي كانت “ينابيع العقيدة المتحضّرة والأخلاقية”، ليعيد إلى البلاد ” الطمأنينة والسلم العامين “. ولا ينبغي لنا أن نشارك “هوبز” التقدير ذاته لقوة الرأي، أو حتى تفضيلاته بين آراء عصره، حتى نعترف بصواب ما أعلاه (للرأي) من أهمية.قد يكون القانون الدولي لغزاً مُربكاً، لكنه ليس ترفًا قليل الشأن.

فكيف ينبغي إذًا تصوّره\فهمه؟ وفقاً لأحد أبرز فقهاء القانون الدولي اليوم، العالم الفنلندي ” مارتي كوسكنييمي – Martti Koskenniemi “، فمن الأجدر أن يُوصف بأنه ” تقنيّة هيمنة -hegemonic technique”، بالمعنى الغرامشي ( نسبة للمنظّر الإيطالي “غرامشي” )، وكما لاحظ، فقد كان غرامشي يرى أن ممارسة الهيمنة تقتضي دائمًا تمثيل مصلحة خاصة بوصفها قيمةً كونية. وهو حقاً ما سعى إليه مفهوم “معيار الحضارة”، وحققه في أوج انتشاره، كما فعلت عبارة ” المجتمع الدولي” منذ ذلك الحين. وبهذا المعنى، لم ينبغِ للقانون الدولي أن يكون أداةً للقوة الأوروبيّة-الأميركية، ولكنّ وكونه يوفّر خطابًا يُظهر نفسه كخطاب كونيّ، فقد ظل مفتوحًا للاقتناص والتغيير، بادّعاء تمثيله لمصالح أوسع وأكثر إنسانية. (…)

وهكذا يكون القانون الدولي الحديث، كما يلاحظ “كوسكنييمي” مندغم اليوم في نسيج المنازعات والطعون والتوظيفات المختلفة لإرادة الهيمنة ومن\ما يدور في أفلاكها، ومع تزايد هذه التوظيفات ،ازداد عدد العقول القانونيّة النقدية التي لا تكتفي بالتشكيك في توظيفه الإمبريالي بل تسعى لعكس منهج توظيفه كذلك. وأوضح هذه الأفكار رؤيّة ًتلك التي لا تنسب إلى ادّعاءاته أكثر مما تتحمّل؛ كما في التعبير الدقيق لفقيه فرنسي ( Charles Salomon ) بارز، فإن القانون الدولي ” أدائي – performative”؛ أي أن ما يعلن باسمه يسعى إلى جعل ما يستدعيه ويقوله هو الحقيقة والواقع، ولا يسعى إلى الإشارة إلى واقع قائم، مهما يكن حُسن هذا الواقع.

و بطبيعة الحال، لقد صحّت هذه الجدلية بصورة معروفة أكثر ، في القانون البلدي\المحلي، الذي أُستُخدم في أوروبا منذ القرن السابع عشر للدفاع عن الضعفاء ضد الأقوياء الذين وضعوه. لكن هنا تُبيّن المسلّمة التي قررها ” أوستن” الفارق (بين حالة القانون المحلي للدول والقانون الدولي) ففي الدول القوميّة، التي تحولت لاحقاً إلى جزء من أوروبا، كان هناك دائمًا سلطة سياديّة محدَّدة مخوَّل لها إنفاذ القانون، ومع انتقال هذه السلطة من العروش إلى الشعوب، جاءت أيضًا، وليس صدفة، الحق\السلطة (للشعب) المشروع في تغيير تلك العروش.

أما في العلاقات بين الدول، وعلى نقيض العلاقات بين المواطنين، فلا ينطبق أيٌّ من الشرطين. وهكذا، بينما تعمل الهيمنة في الساحتين الوطنية والدولية، وتجمع بالضرورة مزيج من الإكراه والرضا، فإن الإكراه على الصعيد الدولي يكون في غالب الأمر خارج نطاق القانون – Legibus Solutus، أما الرضا ( الناتج من تطبيق هذا القانون ) المكتسب فهو دائمًا أضعف وأقل استقراراً، ووظيفة القانون الدولي أن يخفي هذه الهوّة.

بدأ كوسكنييمي مسيرته بعرض رائع للقطبين اللذين تحركت بينهما بنية الحجة القانونية الدولية تاريخيًّا، بعنوان “من الاعتذار إلى اليوتوبيا – From Apology to Utopia” : فإمّا أن يقدّم القانون الدولي الذرائع الذليلة لما تشتهيه\ ترغبه الدول، أو يسوّق لرؤية أخلاقية سامية لنفسه، وعلى حد تعبير ” هوكر- Hooker ” : ” صوتها يعكس انسجام العالم” ولكن بلا صلة بأي واقع تجريبي. لكن ما فات “كوسكينيمي ” هو أن يرى الترابط بين القطبين : ليس يوتوبيا أو اعتذارًا – “، بل اليوتوبيا بوصفها اعتذارًا\تبريراً – apology فـ : مسؤولية الحماية – responsibility to protect؛ بوصفها مبرراً لتدمير ليبيا، و حفظ السلام – preservation of peace؛ لخنق إيران، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، يمكن للمدافعي عن القانون الدولي أن جادلوا أنّ وجوده، مهما كثرت تجاوزات الدول في إساءة استخدامه، يبقى أفضل من غيابه، مستدعين حكمة ” لاروشفوكو – La Rochefoucauld ” الشهيرة : ” النفاق ثناء الرذيلة على الفضيلة “، مع أن بالإمكان للمنتقدين أن يردوا بأن المقولة ينبغي أن تُعكس هنا، أليس الأجدر أن تُقرأ : إنّ النفاق تزييف للفضيلة من قِبل الرذيلة، لإخفاء مقاصدها الخبيثة؛ في ممارسة السلطة\القوة التعسّفية للأقوياء ضد الضعفاء، متمثّلةً في الملاحقة الوحشيّة أو شنّ الحرب وإشعالها باسم السلام؟