( ظهر المقال بعنوان : Hot, Cold and Imperial للسياسي و الأكاديمي البريطاني : Robert Skidelsky )

تعد مسألة كيف ينبغي إدارة العالم ودور أمريكا في إدارته موضوع جزء كبير من النقاش السياسي والأكاديمي الدائر في واشنطن هذه الأيام. والأسئلة الواقعية هي: هل الولايات المتحدة في سبيلها لأن تصبح إمبراطورية كالإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية من قبلها؟ وما هي احتمالات نجاح مثل هذا المشروع في عالم اليوم؟ وبشكل أكثر تأملاً، هل تحتاج العولمة إلي أساس إمبراطوري يدعمها؟ وهناك كذلك أسئلة مهمة مثل: هل النزعة الإمبراطورية شيء نافع أم ضار؟ وهل ينبغي أن تضحي الولايات المتحدة بمؤسساتها الجمهورية من أجل تحقيق المهمة الإمبراطورية؟

يمكن قراءة كتاب “جريجور دالاس” “1945: الحرب التي لم تنته قط” استعدادًا لهذه المناقشة. فقد قضت الحرب العالمية الثانية علي الإمبرطوريات الأوروبية، القائم منها والمأمول، حيث بقيت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي القوتين العظميين المتنافستين. وأنهي انهيار الاتحاد السوفيتي “ما لم ينتهِ من أعمال” الحرب، حيث ترك الولايات المتحدة القوي العظمي الوحيدة وخلق في الوقت ذاته اقتصادًا عالميا واحدًا. وديناميات السيادة الأمريكية فيما بعد الحرب ومسألة ما إذا كانت تلك الديناميات لا تزال تدفع الولايات المتحدة نحو الإمبراطورية الرسمية أم لا هي موضوع كتاب تشارلز ماير “بين الإمبراطوريات: الهيمنة الأمريكية وأسلافها”.

طبقًا لما يقوله جريجور دالاس، فإن الحرب العالمية الثانية لم تنتهِ ؛ لقد توقفت فحسب حيثما التقت جيوش الشرق والغرب، ثم تحولت علي الفور تقريبًا إلي الحرب الباردة. وكان ذلك لأن الاتحاد السوفيتي حقق هدفه من الحرب بإقامة إمبراطورية تمتد من بحر البلطيق إلي البلقان ـ ولم تحقق الولايات المتحدة هدفها الذي قد لا يكون مفاجأة، وهو تحويل أوروبا بكاملها إلي ديمقراطية ومشروع حر. وبدأت الحرب الباردة عندما أدرك “ترومان” أن معنى “الديمقراطية” عند ستالين لم يكن هو المعني نفسه الذي عند الأمريكيين.

هذه باختصار هي المقولة الأساسية لكتاب دالاس الذي يتسم بالاستطراد، ولكنه كتاب شديد الروعة يتكون من شذرات لا حصر لها كالكولاچ. ويبرر دالاس أسلوبه هذا باقتباسه ما قاله الشاعر البولندي “تشسواف ميووف”: “يمكنك التعبير عن الأشياء تعبيرًا صحيحًا بالتفاصيل. وإذا ما لاحظت التفاصيل، فلابد أن تكتشف تفاصيل التفاصيل”. ومع ذلك فإن وراء الكتاب افتراضًا صحيحًا علي نحو بارز، وهو أن الحرب ضد ألمانيا (نادرًا ما ذُكرت اليابان) كانت في الوقت نفسه كفاحًا للقضاء علي مستقبل ما بعد النازية. وخلف كل قرار عسكري كان هناك حساب سياسي. والواقع أن كتاب دالاس انشغل بالتنافس علي وضع ما بعد الحرب بالقدر الذي جعل حقيقة أنه حتي عام 1945 كانت الحرب لا تزال تُشن ضد ألمانيا النازية تغيب عنه. ولكن حتي عند الهزيمة، أثَّر هتلر كذلك علي شكل أوروبا ما بعد النازية، باختياره أين يحارب، ومدي شدة قتاله، ولمن يستسلم؛ ومن يقتل. وفي النهاية، فضل هزيمة ألمانيا علي يد الشيوعية السلافية وليس الديمقراطيات المتدهورة.

يحدد دالاس تاريخ نقطة تحول الحرب بيوليو من عام 1943، حين فشلت ألمانيا في وقف التقدم الروسي في كورسك ونزلت الحلفاء في صقلية. ولكن ربما أدرك هتلر أنه خسر الحرب ـ

بمعني أنه لن يمكنه فرض إرادته علي سير الأحداث بالقوة العسكرية وحدها ـ في ديسمبر من عام 1941، في أعقاب الهزيمة الألمانية المفجعة أمام موسكو، وهي إحدي معارك الحرب المنسية رغم كونها حاسمة. وبعد ذلك كان أقصي ما ينتظره من جيوشه هو تحقيق انتصارات “مؤقتة” تضعه في موقف تفاوضي أفضل. وكان يظن أن التحالف بين الغرب واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سرعان ما سينفرط عقده بسبب المصالح المتضاربة، مما يتيح له العثور علي حل “سياسي”.

وكان محقًا في اعتقاده أن التحالف الكبير سوف ينهار، ومخطئًا في ظنه أن ذلك سوف يحدث قبل اجتياح إمبراطوريته. وكانت أهدافه وأساليبه وجرائمه قد وضعته بشكل نهائي خارج نطاق كل ما هو معقول أو مقبول بالنسبة للحلفاء الغربيين.

ويشير دالاس إلي أنه كانت ستتاح لهتلر فرصة أفضل مع ستالين. والدليل الرئيسي علي ذلك هو اتفاقية ريبنتروپ/مولوتوف، أو الاتفاقية النازية السوفيتية، في 23 أغسطس من عام 1939. وطبقًا لشروط تلك الاتفاقية، اعترف هتلر بوجود نصف بولندا ودول البلطيق وفنلندا وبيساربيا داخل “المنطقة” الروسية.

واعتبر معظم المؤرخين الاتفاقية زواج مصلحة؛ فقد جنبت هتلر خطر الحرب علي جبهتين، وجعلت ستالين يكسب الوقت. ويقبل دالاس الشق الخاص بهتلر ـ فقد كانت أنظار هتلر مركزة باستمرار علي غزو روسيا الأوروبية واستطيانها ـ ولكنه لا يقبل ما يخص ستالين. ذلك أن ستالين كان ينظر إلي الاتفاقية علي أنها ترتيب طويل الأمد.

ولو رتبنا الأمور علي نحو دقيق لوجدنا أن هتلر كان يمكنه أن يعطيه ما لم يكن بإمكان الديمقراطيات الغربية إعطاءه إياه، وهو إعادة تكون الإمبراطورية القيصرية والمزيد من المكاسب في المستقبل. وفي نوفمبر من عام 1940 تَلَعَّب هو وهتلر بفكرة اقتسام الإمبراطورية البريطانية فيما بينهما. ولكن ذلك لم يكن حلم هتلر، وربما كان يغري بذلك ستالين كي تستمر الواردات في التدفق من روسيا إلي أن يكون مستعدًا لتوجيه ضربته.

يزعم دالاس أنه حتي بعد غزو الألمان لروسيا، لم يتخلَ ستالين عن “التصورات الوهمية” التي خلقتها الاتفاقية الروسية النازية. “في ربيع وأوائل صيف عام 1943، حاول ممثلو ستالين في ستوكهولم التفاوض علي إحياء الاتفاقية؛ ولكن ذلك لم يتحقق لأن هتلر أصر علي الصمود حتي أوكرانيا”. وكان الانتصار السوفيتي في كورسك في يوليو من عام 1943، وليس في ستالينجراد في ديسمبر من عام 1942 (الذي أعقبه الهجوم الألماني المضاد)، هو ما أقنعه في النهاية بأن هتلر ليس لديه شيء آخر يقدمه. “عندما تقدمت الجيوش السوفيتية، أنعش ستالين حلمه الخاص بفرض نوع جديد من الاتفاقية النازية السوفيتية؛ واحد ناقص النازيين”.

تكمن قوة افتراض دالاس في تفسيره لحركة جيوش ستالين، وبالتالي ربطه الاتفاقية النازية السوفيتية بأصول الحرب الباردة. فضم الأراضي الذي قام به ستالين بعد الحرب، بما في ذلك بولندا حتي “خط كورزون”، حيث اتبع علي نحو دقيق خطوط الاتفاقية النازية السوفيتية. وكان هناك ما ينذر بخططه الخاصة بالبلقان، وحتي تلك المتعلقة بالشرق الأوسط (حيث كان ينظر إلي إسرائيل في الأصل علي أنها دولة تابعة للسوفييت)، في المناقشات التي جرت في عام 1940 بين مولوتوف وريبنتروپ في برلين. وكان من المحتم أن تحطم طموحات ستالين التحالف الكبير. وما لم تكن بريطانيا وفرنسا علي استعداد لمنحه لروسيا في عام 1939 ثمنًا لاتفاقية مناهضة للنازية، لم تكن أمريكا وبريطانيا علي استعداد لمنحها إياه ثمنًا لاستمرار التحالف الكبير. ويري دالاس أن بذور الحرب الباردة وُضِعت عندما أصر ستالين في طهران في نوفمبر من عام 1943 علي أن شروط الاتفاقية النازية السوفيتية مازالت مطبقة علي بولندا.

ومع ذلك لا تخلو فرضية دالاس من المشاكل. فهل هناك حاجة إلي الاتفاقية لتفسير “تحرك” جيوش ستالين؟ وألم يكن ستالين يخدم نفسه فحسب للحصول علي غنائم الحرب التي سقطت في حجره؟ فالواقع هو أن ستالين حصل علي أكثر مما عرضه هتلر. وربما بدأت الحرب الباردة باستيلاء السوفييت علي بولندا، ولكنها سارت سيرها الجاد في عام 1948 فحسب مع الانقلاب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا التي لم تكن لها علاقة بالاتفاقية. (كانت تشيكوسلوفاكيا وليست بولندا هي ورقة عباد الشمس الخاصة باختبار النوايا السوفيتية في عام 1948، مثلما كانت اختبارًا للنوايا الألمانية قبل ذلك بعشرة أعوام).

يمكن القول بأن صلة “التصورات الوهمية” التي تبدت للاتحاد السوفيتي فيما بين 1945 و1948 بفراغ القوة في أنحاء أوروبا الغربية وأوروبا الوسطي كانت أقوي من صلتها بالاتفاقية. كما يبدو زعم تفضيل ستالين لهتلر أمرًا مبالغًا فيه، إذا ما أخذنا في اعتبارنا جهوده السابقة للتفاوض علي إقامة تحالف معادٍ لألمانيا مع بريطانيا وفرنسا. ثم إنه إذا كان ستالين حريصًا علي أن يتخذ هتلر رفيقًا في غزو العالم، فلم أرسل مبعوثًا شرسًا مثل مولوتوف إلي برلين في عام 1940؟ وعلاوة علي ذلك، لا يقدم دالاس أي دليل علي رأيه القائل بأن ممثلي ستالين حاولوا التفاوض من جديد علي اتفاقية ريبنتروپ/مولوتوف في ستوكهولم في عام 1943. والحقيقة هي أننا لن نعرف أبدًا وبشكل مؤكد ما الذي كان يجري في عقل ستالين. فقد قدم دالاس تحريضًا للفكر وليس استنتاجات قائمة علي أدلة.

لم يكن روزفلت مهتمًا بشأن من الذي ينبغي أن يحرر من، لأنه كان يحلم بسيادة مشتركة ما بعد إقليمية بواسطة “أنكل چو” تُمارس من خلال المؤسسات التعددية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة.

ويمكن أن تُعد تلك أوضح إساءة تقدير في التاريخ الأمريكي، وقد ساعد عليها وأغري بها الجواسيس السوفييت داخل وزارتي الخزانة والخارجية. وأبدي تشرشل الذي كان يدافع عن الإمبراطورية الإقليمية قدرًا أكبر بكثير من الاهتمام بالمناطق الحدودية؛ ومن ثم كانت محاولته للحد من النزعة التوسعية السوفيتية بواسطة “النِّسب المئوية” مع ستالين في أكتوبر من عام 1944.

وللسبب نفسه، لم يبْدِ روزفلت اهتمامًا بدخول الجيوش البريطانية والأمريكية أوروبا الشرقية عبر ألمانيا قبل الروس. وربما كان ذلك مجديا في خريف عام 1944، حين كانت ألمانيا عاجزة عن الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الغربي. كما أنه لم يؤيد خطة تشرشل الخاصة بالاستيلاء علي المجر والنمسا بتسريع الهجوم علي الخطوط الألمانية في شمال إيطاليا. وقال هارولد ماكميلان، مبعوث تشرشل في البحر المتوسط، في مذكراته: “ربما كان اختراق ثغرة ليوبليانا والسير نحو النمسا سيغير المصائر السياسية للبلقان وأوروبا الشرقية”.

غير أن تنفيذ تلك الإستراتيجيات كان سيتطلب وجود مفهوم تشرشل الخاص بـ”توازن القوي” الذي لم يكن له مكان في عالم روزفلت ما بعد الإقليمي الرائع. ولم يكن تشرشل، وهو أضعف الثلاثة الكبار، يسيطر علي السياسة الغربية.

من بين الظافرين الثلاثة، كان انتصار بريطانيا الأكثر التباسًا. فقد فاز الاتحاد السوفيتي بإمبراطورية في أوروبا الشرقية، وأصبحت الولايات المتحدة القوة البارزة في العالم، بينما خرجت بريطانيا علي نحو أضعف من أن يمكنها من الاحتفاظ بالإمبراطورية التي كان هدف تشرشل هو الحفاظ عليها. ويؤكد دالاس نقطة أجد لزامًا علي إقرارها، بما أنني قلت الشيء نفسه، وهي أن هدف الحرب الذي كان روزفلت مصرًا عليه هو “طرد الإمبراطورية البريطانية باعتبارها قوة كبري”. وقد حارب تشرشل فيما يخصه من الجيوبوليتيكا وكينز في سياسته الاقتصادية بقدر استطاعتهما للحفاظ علي استقلال بلدهما عن الأمريكيين، غير أن الأصول المنكمشة التي كانت بريطانيا تسيطر عليها بحلول نهاية الحرب لم تكن كافية لتحقيق تلك المهمة.

فهل كان هناك بديل؟ يذكرنا دالاس بأن ديجول اقترح تحالفًا أنجلو فرنسيا في 12 نوفمبر من عام 1944. وقد قال لتشرشل: “لو اتفقت فرنسا وبريطانيا علي العمل معًا فسوف يصبح لديهما من القوة ما يمنع حدوث ما لا تقبلانه أو تقررانه. وسوف تتبعنا بلدان. ولن يمكن لأمريكا وروسيا معارضتنا وقد قيد تنافسهما حرية حركتهما”.

وكان آخرون سينضمون إلي المعسكر الأنجلو فرنسي بسبب ما يشعرون به من “خوف فطري من العمالقة”. ورفض تشرشل ذلك قائلاً: “استمالة الأقوي أفضل من معارضته”.

ويميل دالاس إلي وصف تفضيل تشرشل لأمريكا علي أوروبا إلي افتقاره إلي الجذور (بدافع من أمه الأمريكية ومن تصوره الخاص بالتجارة الحرة). ولكن من الذي كان يخلق الوهم: هل هو تشرشل بآماله الخاصة بتشجيع الأمريكيين علي ارتياد سبل الواقعية، أم ديجول بحلمه الخاص بتحول أوروبا المفلسة إلي قوة ثالثة؟

فكرة دالاس الموازية هي الصراع الذي جري داخل حصن هتلر؛ بين المتواطئين والمقاومين، وبين جماعات المقاومة المختلفة. فقد كان المتواطئون يأملون في العثور علي مكان مقبول داخل إمبراطورية هتلر، أما الأنصار والمقاومون فكانوا يتقاتلون علي المستقبل ما بعد النازي؛ باعتبارهم رءوس حراب للجيوش وطلائع لحكومات ما بعد الحرب. وكان فوز أي اتجاه سياسي يتوقف علي “تحرك الجيوش”. ويذكرنا دالاس بكيف كانت النتيجة معلقة. ففي عام 1943 “كانت المقاومة اللاشيوعية في بولندا تنتظر الحلفاء لتحريرها، وكان الشيوعيون في فرنسا علي أهبة الاستعداد للتحرير السوفيتي”.

ولم يكن أي من التوقعين عبثيا بالقدر الذي يبدو عليه الآن. فلم يكن غزو نورماندي قد جري بعد، وكانت القوات الألمانية لا تزال موجودة في عمق روسيا.

في كل تلك الأجزاء من أوروبا الخاضعة للألمان التي لم يكتب لشعوبها العبودية أو التصفية، كان للألمان حلفاء ومتواطئون يسعون للحصول علي مكانة مميزة في نظام هتلر الجديد، بدافع الاقتناع أو الضرورة التي أدركوها. وكان نظام فيشي في فرنسا، لبعض الوقت علي الأقل، أكثر مشروعية من أنظمة ما بعد الحرب المستقلة ظاهريا التي أقامها الروس في أوروبا الشرقية. وبدا لكثيرين في عامي 1940 و1941 أن ألمانيا كسبت الحرب.

وبناءً علي هذا الافتراض، ماذا كان البديل للخروج بأفضل المكاسب من الوضع السيئ؟ كان پيير لافال والأميرال چان فرانسوا دارلان يأملان في مشاركة ألمانيا في اقتسام أفريقيا علي حساب بريطانيا. ولم يكن ذلك أمرًا يتسم بالحمق تمامًا؛ فكما رأينا، كان ذلك أحد خيارات هتلر، وإن لم يكن خياره المفضل. وحتي علي الجبهة الشرقية المهلكة كانت هناك قوات موالية للنازيين بدافع من المعاداة العرقية للروس أو المعاداة للشيوعية أو المعاداة للسامية. ولو كان هتلر أقل قسوة تجاه السكان المحليين لكان من المحتمل أن يستقبله الناس باعتباره محرِّرًا في أنحاء كثيرة من الاتحاد السوفيتي، وليس في أوكرانيا فحسب. غير أن نظرياته العنصرية لم تترك مجالاً للحلفاء السلاف.

كانت فصائل المقاومة الأخري تتنافس فيما بينها علي السيطرة كي ترسخ مطالبتها بالحكم بعد الحرب. وغالبًا ما بدت أكثر حرصًا علي القضاء علي منافسيها من محاربة المحتل. ففي فرنسا، حاول الشيوعيون ضمان أنهم، وليس ديجول، الذين سيرثون فرنسا المحررة. وربما شمل ذلك خيانة قادة المقاومة الديجولية، مثل چان مولان، للألمان. وكانت المشكلة التي واجهت ديجول ـ

الذي يقول دالاس إنه عُرِف باسم قضيب الدَّك، “لأنه كان في صلابة سيخ إذكاء النار دون أن يكون له دِفئه العَرَضي” هي أنه زعيم عين نفسه بنفسه في المنفي، بينما كان الشيوعيون يديرون معظم المقاومة الداخلية التي كانت تتفاعل مع الترحيل الجماعي للعمال الفرنسيين إلي ألمانيا. وكانت مشكلة ديجول الأخري هي أن روزفلت كان يمقته. وكان روزفلت “في أعماق نفسه حليفًا لفيشي، وكان يظن باستمرار أن فيشي سوف تغير اتجاهها وتصبح دولة عميلة مريحة للأمريكان”.

وطوال عامين كان تشرشل وماكميلان وحدهما من يؤيد دعاوي الجنرال الفرنسي العصبي ضد العدوان الأمريكي. وفاز ديجول في معركة الشرعية عندما سيطر مؤيدوه علي التمرد المسلح في باريس في أغسطس من عام 1944 قبل وصول الأمريكان، بمساعدة القائد العسكري الألماني “ديتريش فون شولتيتس” الذي تجاهل أوامر هتلر بـ “محو” العاصمة الفرنسية.

وكان الثمن الذي اضطُر ديجول إلي دفعه هو أن يشاركه الشيوعيون في شرعيته. ودالاس محق في إشارته إلي أن علاقة ديجول الغامضة بالشيوعيين في الداخل وبالسوفييت في الخارج استمرت بقية حياته.

كانت باريس مختلفة تمامًا عن وارسو. فقد كانت المدينتان “رمزين للشهور الأخيرة من الحرب العالمية الثانية؛ إذ حُرِّرت باريس، وبيدت وارسو”. وفي الجزء الذي كان الألمان يحتلونه من بولندا لم يكن هناك مجال كبير للتواطؤ مع الألمان، حيث كانت الخطة النازية هي جعلها دولة موالية. وأظهر قتل عشرات الآلاف من الضباط البولنديين في كاتين وأماكن أخري في عام 1940 بناء علي أوامر ستالين أن الزعيم السوفيتي كان يخبئ مصيرًا علي نفس القدر من الرعب تقريبًا للنخبة البولندية في الجزء الذي يسيطر عليه من بولندا. وبموت “فلاديسلاف سيكورسكي” في حادث طائرة في عام 1943، خسرت بولند ديجولها، مع أنه كان سيصبح عاجزًا عن إنقاذ بولندا من السوفييت في مواجهة “تحركات الجيوش”؛ إلا في حال تلقي الحكومة البولندية في لندن دعمًا أقوي بكثير من بريطانيا وأمريكا. وربما كان ذلك سيتطلب مكاشفة مع ستالين ـ وربما تهديدًا بقطع الإمدادات المهمة لروسيا ـ وهو الأمر الذي ربما كان تشرشل مستعدًا له، بينما لم يكن روزفلت كذلك.

في غياب أية مساندة غربية حازمة، كان مقدرًا لانتفاضة وارسو التي بدأها “الجيش الوطني” في الأول من أغسطس عام 1944 أن تتعرض لكارثة. وكان هدف الانتفاضة الاستيلاء علي وارسو قبل وصول الجيش الأحمر، الذي كان سيتوجب عليها تحيته باعتباره مالك وارسو الشرعي. وقد نجحت جزئيا في تحقيق هدفها الأساسي، ولكن الجيش الأحمر ظل معسكرًا علي الضفة اليمني لنهر فستولا ولم يدخلها، متيحًا بذلك الفرصة للألمان كي يقضوا علي “الجيش الوطني” ومعظم وارسو خلال شهرين من القتال الشرس. بل إن ستالين لم يعطِ الإذن للقوات الجوية الملكية البريطانية بالهبوط وللقوات الجوية الأمريكية بنقل الإمدادات.

تركز الجدل التاريخي حول سبب قرار ستالين وقف تقدم جيوشه. هل كان ذلك لكونها مجهَدة؟ هل كان يريد إتاحة الوقت للألمان كي يقضوا علي المقاومة المناوئة للشيوعيين؟ أم أنه كان قلقًا من وقوع هجوم ألماني مضاد؟ لدي دالاس تفسير آخر، وهو أن ستالين أجَّل التقدم إلي ألمانيا، ونقل جزءًا من قواته إلي البلقان كي “تعيد تثبيت المكاسب التي حققها وتلك المتوقعة من الاتفاقية النازية السوفيتية لعام 1939 ….” ولأن دالاس تسيطر عليه فكرة واحدة، فهو يستخدمها في تفسير أمور كثيرة جدًا.

من بين ضحايا النازية في أوروبا وعددهم 18 مليونًا، لقي 11 مليونًا حتفهم في بولندا، منهم ملايين اليهود.

ويذكرنا القسم الأخير من كتاب دالاس بأن هتلر وستالين لم يكونا سياسيين “طبيعيين” يسعيان لتحقيق أهداف “السياسة الواقعية”، بل كانا قاتلين جماعيين يطمحان إلي إعادة تشكيل المجتمعات التي يسيطران عليها بترحيل السكان جميعًا أو تصفيتهم. والشيء المثير علي نحو خاص عند دالاس هو القول (مثل سولجنتسين) بأنه فيما يتعلق بمسألة أعمال السخرة والإبادة، كان هتلر تلميذا لستالين “تفوق” علي أستاذه في الحرب فحسب، ثم في الظروف الخاصة بالحرب “الشاملة”. “كانت المعسكرات الروسية والألمانية تنفث الموت في بعضها البعض، كرياح السهل، في دورة تبادلية”. وفي بولندا وروسيا، “انتقل النازيون إلي المعسكرات السوفيتية السابقة؛ ثم استولي السوفييت علي المعسكرات النازية القديمة واستغلوها. والأسوأ من ذلك أن بعض تلك المعسكرات كان بها النزلاء الأسري أنفسهم والإداريون ذاتهم. وهذه هي القصة التي لم تُرْوَ حتي الآن”.

بدأ ستالين أعمال السخرة؛ فقد كان هناك بالفعل الملايين داخل المعسكرات الصناعية مثل كوليما في عام 1939، في حين لم يكن داخل معسكرات الاعتقال الألمانية سوي 21 ألفًا. وأثناء الحرب، قلد هتلر ستالين بجمعه الملايين من العمال الأجانب لإنتاج الذخائر والطعام في ألمانيا، وهي السياسة المفجعة التي دفعت بالشباب في المناطق المحتلة إلي المقاومة. وكانت تلك السياسة النتيجة المنطقية لرفض السماح بتعبئة النساء الألمانيات، حيث كان هتلر يعتقد أن “نساءنا الألمانيات النحيلات ذوات السيقان الطويلة” لا يتناسبن مع العمل في المصانع. وكما هو الحال في معسكرات العمل السوفيتية (الجولاج)، كان الكثير من هؤلاء العمال يموت بسبب البطش والوحشية وسوء التغذية والمرض.

ويتبع دالاس سولجنتسين في إنكاره تفرد الهولوكوست. فالتمييز الكلاسيكي بين وسم جنس من الأجناس (وهو ما لا يمكنه تغيير صفات هذا الجنس) ووسم طبقة من الطبقات (فيمكن “إعادة تثقيفها”) ينهار في حالة ستالين.

ويقول سولجنتسين إنه “ألقي أممًـا بكاملها في البالوعات”. فقد رحَّل الأمم التي ظن أنها تواطأت، أو قد تتواطأ، مع الألمان ـ الجورجيون والشيشان والأنجوش والكلموك ـ مما أجهد جهاز النقل الروسي مثلما أجهد ترحيل اليهود إلي الشرق جهاز النقل النازي. وكان السبب في الحالتين واحدًا؛ فقد جعلت سمات الضحايا العرقية منهم أعداء فعليين أو محتملين للنظام الحاكم. وفي عام 1941، تردد هتلر بين ترحيل اليهود وإبادتهم. وكان يفكر في إجلاء اليهود كافة في البداية إلي مدغشقر ثم إلي شرق جبال الأورال بعد ذلك. وكان “ضياع أية فرصة للسيطرة علي تلك الأراضي… (هو ما) دفع النازيين في اتجاه… صالحل الأخيرص”.

وفي تحريف آخر للقصة، يقول دالاس إن “الحدث الحاسم بالنسبة لمصير اليهود” لم يبدأه هتلر وإنما ستالين، حين رحَّل ألمان الفولجا إلي سيبيريا في سبتمبر من عام 1941. وقد أبلغ ألفريد روزنبرج وزير المناطق الشرقية النازي هتلر أن أيا منهم لن يبقي علي قيد الحياة. “ويبدو أنه في الفترة من أواخر سبتمبر وأكتوبر من عام 1941 قرر هتلر، الرجل غير المتسامح، إبادة يهود أوروبا في المقابل”. وبذلك كانت سياسات النظامين متصلة في ثأر قاتل. وكان الإسراع في تنفيذ برنامج هتلر للإبادة في عام 1942 رد فعل لحرب كان يخسرها. ويقول دالاس إنه بعد الهزيمة أمام موسكو “كان (هتلر) مضطرًا للتفكير في الطرق التي يمكن بها للأيديولوجيا النازية أن تبقي… ولابد من قتل اليهود، كل اليهود، بينما لا تزال له السيطرة، قبــل إنهاء الحرب”.

طبقًا لما يقوله دالاس، فالفرق الرئيسي بين النازيين والسوفييت هو أنه “كانت للنازيين أهداف محددة بينما كان الشيوعيون يطلقون النار في كل الاتجاهات”. كان النازيون قتلة أكثر عزمًا وتصميمًا، غير أن أهدافهم كانت أكثر تحديدًا بكثير. وبينما “اخترق الجولاج الروسي كل جانب من جوانب المجتمع السوفيتي”، نجد أن معظم الألمان “لم يكن هناك ما يخيفهم من النازيين”. وكان الاتحاد السوفيتي، وليس ألمانيا هتلر، هو “الدولة الشمولية في أشد صورها صرامة”.

من الممكن أن تكون هناك تفسيرات مختلفة لأصول الهولوكوست، وتفسير دالاس معقول تمامًا. وتكمن قوته الكبيرة في إصراره علي أن تلك المأساة المرعبة لم تكن مقررة سلفًا. وتثير روايته أسئلة حول ما كان يمكن أن تقوم به الدول الأخري لمنع إبادة اليهود الجماعية. والسؤال الأكثر إزعاجًا من بين تلك الأسئلة كافة هو: هل كان من الممكن أن يحدث ذلك بحال من الأحوال لو أن بريطانيا وفرنسا تنازلتا عن دانتسيج لهتلر؟

خلَّف توقف القتال أعدادًا ضخمة من الأشخاص المشردين: من بقوا على قيد الحياة في المعسكرات، والسكان الألمان الذين فروا من الجيش الأحمر، وغير الألمان الذين تواطأوا مع الألمان، طوعًا أو كرهًا. وفي يالتا، قرر الثلاثة الكبار أن “حثالة أوروبا”، كما أسماهم كوستلر، سوف يعادون إلي “دولهم الأم”، حتى وإن أٌرغِموا على ذلك. وكانت تلك محاكاة لـ”تقرير المصير القومي”. وعاني اليهود أكثر من غيرهم؛ فمن بقوا على قيد الحياة في المعسكرات النازية ظلوا داخلها، وكان الكثيرون منهم يموتون بسبب التيفوس والدوسنتاريا. ورُحِّل القوزاق والقوقاز والمسلمون والمسيحيون والأوكرانيون وحتي البولنديين الذي حاربوا مع الألمان أو عملوا معهم إلي الجولاج. وأشهر قصة هي إيداع 25 ألفًا من القوزاق والآلاف من “التشتنك” اليوجوسلاف من النمسا التي تحتلها بريطانيا أمانة لدي الجيش الأحمر والأنصار التابعين لتيتو المتعطشين للدماء. واستمر استئصال الشعوب وقتلها بعد توقف تحركات الجيوش.

فمتى إذن انتهت الحرب العالمية الثانية النهاية الفعلية؟

لم يجرِ تصفية الاتفاقية النازية السوفيتية بشكل نهائي في السنوت التالية لعام 1989. فقد فقدت روسيا ما بعد الشيوعية كل مكاسبها الإمبراطورية التي حققتها في ظل الاتفاقية: شرق بولندا (الآن روسيا البيضاء)، ودول البلطيق، وبيساربيا (الآن مولدوفا)، بالإضافة إلي أن الدائرة المحيطة بها من دول أوروبا الشرقية التابعة قد أصبحت جميعها دولاً مستقلة. بل إن بعض المناطق التي كانت خاضعة في الأصل لستالين ـ أوكرانيا وچورچيا وأرمينيا وأذربيچان وقازاقستان وقرغيزستان وطاچيكستان وأوزبكستان وتركمانستان ـ من خلال وراثته إياها من روسيا الإمبراطورية ضاعت. وقُضي علي نفوذ روسيا في الشرق الأوسط من الناحية العملية. وذكر سولچنتسين في مقابلة أجرتها معه مؤخرًا صحيفة “موسكوفسكايا نوفوستي” أن حلف شمال الأطلنطي (الناتو) “يطوِّر انتشاره العسكري في أوروبا الشرقية وعلي الجانب الجنوبي لروسيا بشكل منهجي”. وقد شرعت الولايات المتحدة في تنفيذ نسخة معدلة من مهمة فرانكلين روزفلت لنشر الديمقراطية والأسواق الحرة في أنحاء العالم. وقد يجعل ذلك الشخص المندفع إلي القول بأن الحدود في الأماكن تلك كلها ثابتة، مع أنه من غير الواضح المكان الذي ستكون ثابتة فيه، أو ما إذا كان تثبيتها سيحدث ذلك الفرق الكبير أم لا.

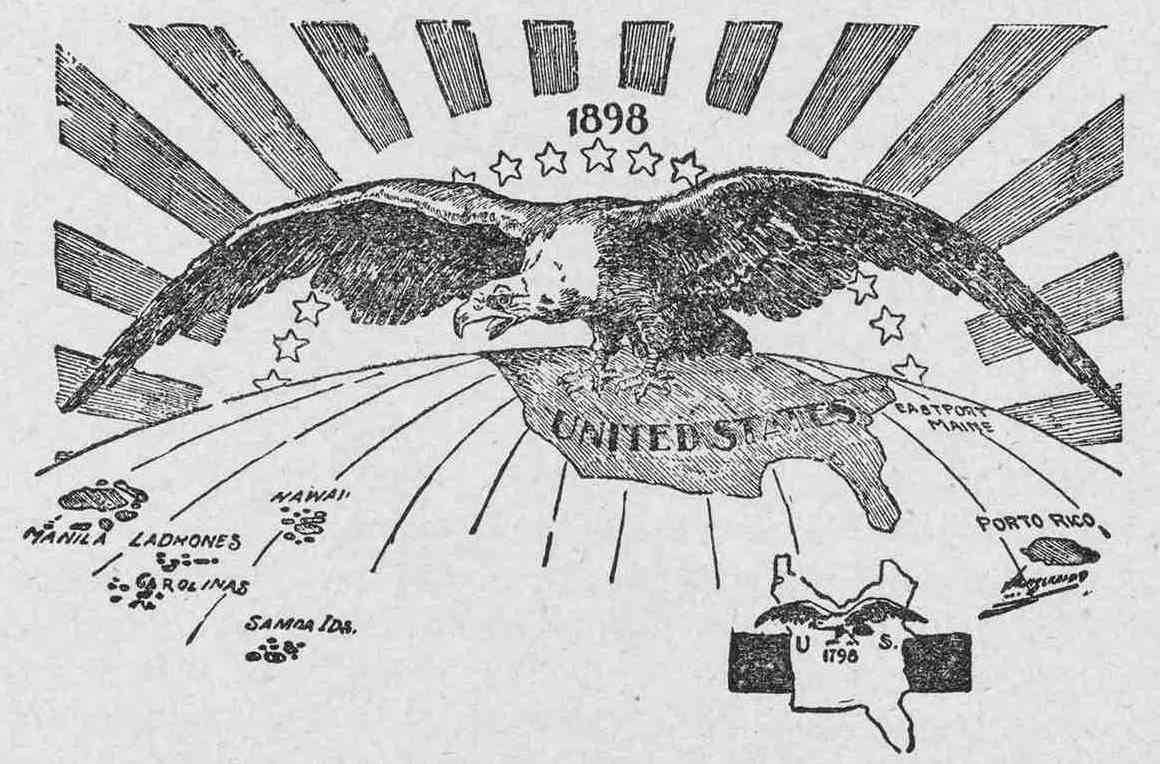

الولايات المتحدة هي الدولة المحاربة الوحيدة بلا مطامح إقليمية التي ناقشها دالاس. فقد كانت ألمانيا وإيطاليا واليابان تحاول امتلاك الإمبراطوريات، وكانت روسيا تحاول استعادة الإمبراطورية الروسية، وكانت بريطانيا تحاول الاحتفاظ بإمبراطوريتها. (وقلما ذُكرت الصين.) فقد كانت الولايات المتحدة تطمح إلي إقامة “إمبراطورية الحرية” فيما بعد الحرب، وليس إلي مناطق النفوذ الإقليمية المفروضة بالقوة. واضطُرت الولايات المتحدة إلي إقامة “مناطق حدودية” فحسب في أوروبا وآسيا في عامي 1947 و1949، وهو ما كان يزدريه فرانكلين روزفلت، بسبب انهيار وهمه الخاص بقيام سيادة مشتركة أمريكية سوفيتية. وكما يصف البروفيسور تشارلز ماير من جامعة هارفارد الأمر في كتابه “بين الإمبراطوريات: الهيمنة الأمريكية وأسلافها”. ففي عالم ما بعد الحرب، كانت للولايات المتحدة “مناطق حدودية بعيدة جدًا ولكنها حقيقية”. وكان وودرو ويلسون وفرانكلين روزفلت قد حلما بقيادة أمريكية لا تعتمد علي الأرض؛ ولكن المنافسة مع الاتحاد السوفيتي أجبرت الولايات المتحدة علي بناء مناطق نفوذ إقليمية وما بعد إقليمية في الوقت ذاته.

لدي كتاب ماير الكثير الذي يقوله عن هذا البناء الذي جري بعد عام 1945. وهو بهذا المعني يبدأ من حيث انتهي دالاس. فقد كان الحل الوسط الأمريكي بين الإمبراطورية التقليدية والكياسة الكانطية الخاصة بالجمهوريات الديمقراطية هو نشر “الهيمنة” الأمريكية على “العالم الحر” تساندها في ذلك التعهدات العسكرية والقواعد العسكرية، وتدعمها الأسلحة النووية وتكنولوجيا خط التجميع الخاصة بفورد.

ويفرِّق ماير بين “إمبراطورية الإنتاج” و”إمبراطورية الاستهلاك”. ففي المرحلة الأولي، نُقل النظام الإنتاجي الأمريكي إلى حلفائها من خلال مشروع مارشال وغيره من برامج المساعدات، وكانت “إمبراطورية الاستهلاك” الخاصة بالمرحلة الثانية تقوم على سيادة الدولار، وبلغت ذروتها بـ”توءم العجز”؛ أي عجز الميزانية وعجز ميزان المدفوعات.

ويقارن ماير بين الطرق التي مولت بها بريطانيا والولايات المتحدة هيمنتها العالمية. وهو يبين كيف أن نزعة المغامرة التي تميزت بها فترة كنيدي/خروشوف، التي بلغت ذروتها بأزمة الصواريخ الكوبية وبالفشل في فيتنام، أفسحت الطريق لجهود نيكسون/ كيسنجر/ بريجنيف لفرض الاستقرار في المناطق الحدودية الواقعة بين النظامين المتنافسين، وكيف أن تلك المحاولة الفاشلة لـ”تعليق… الحرب الباردة” تبعتها “حركة (جديدة) للأمام” قام بها الاتحاد السوفيتي في أفغانستان ومبدأ حقوق الإنسان الخاص بكارتر. وعن خطة نيكسون/ كيسنجر لتعدد الأقطاب الإمبراطورية ـ التي تشارك فيها القوة العظمى الأمريكية الصين والاتحاد السوفيتي العالم ـ يقول: “منذ أن عرض هتلر علي مولوتوف جنوب ووسط آسيا في نوفمبر من عام 1940، لم يكن هناك مثل هذا النظام السياسي العالمي الأساسي الذي قُدِّم باعتباره صفقة كبيرة للمنافسين الدوليين”.

رغم وجود بعض الأفكار اللافتة للانتباه هنا، فهذا هو الجزء من كتاب ماير الذي يحظي بأقل قدر من الرضا، حيث إن تاريخ الحرب الباردة أرض طالما طُرِقت. وهناك ما يدل علي أن ذلك الجزء كُتب علي عجل، ومليء بالأخطاء الصغيرة المثيرة للغضب. كما أنه لم ينجُ من آفة المجال الأكاديمي المسمى بالاقتصاد السياسي؛ وهي المعالجة الغامضة للمفاهيم الأساسية ولما بين الاقتصاد والسياسة من ارتباطات.

الجزء الأول من كتاب ماير أكثر إثارة للفكر، وهو يبحث معنى كلمة “إمبراطورية” وإلي أي حد يشبه الوضع الأمريكي في العالم الإمبراطوريات السابقة كالإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية. ومنهجه هو تحديد “الأفكار المتكررة” في التاريخ الإمبراطوري والسؤال عن مقدار تطابق التجربة الأمريكية معها.

وقد أصبح البحث ملائمًا للموضوع على نحو خاص، لأن هناك إجماعًا أكاديميا آخذ في الظهور علي أن الولايات المتحدة بتدخلها العسكري في أفغانستان والعراق، وإقامتها قواعد عسكرية لأول مرة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطي، وتهديدها بشن هجوم علي إيران، قد انتقلت إلي ما وراء أشكال “السيادة” أو “الهيمنة” أو “القيادة” أو “السيطرة”، التي كان يوصف بها دورُها حتي وقت قريب، وهي تطمح في الوصول إلي مرحلة جديدة قد ينطبق عليها فيها مصطلح “إمبراطورية”. وقد وصف المؤرخ نيال فرجسون أمريكا بأنها “إمبراطورية مع الإنكار”؛ ويشير ماير إلي أنها قد تكون إمبراطورية قيد الإنشاء.

يريد ماير تخصيص مصطلح “إمبراطورية” لـ”بنية الحكم الموسعة إقليميا” التي تُخضِع “جماعات عرقية لغوية مختلفة” وتخصص القوة المتفوقة للسلطة التنفيذية ونُخَبها. وبناءً على هذا التعريف لا تكون الولايات المتحدة، ولن تكون، إمبراطورية؛ فهي لم تسعَ إلى سيادة رسمية على أرض أجنبية. (يري ماير أن التوسع الداخلي في أمريكا الشمالية لا يؤهلها لذلك، لأن سكان أمريكا الأصليين كانوا شبه رُحَّل؛ وكانت الفليبين استثناءً.) ومع ذلك يجد ماير أنه من الصعب استخدام الكلمة على نحو متساوق عند الحديث عن الولايات المتحدة باعتبارها “إمبراطورية استهلاك”. وفي النهاية فإن أفضل ما يمكنه فعله هو أن يقول إن أمريكا لها بعض سمات الإمبراطورية وتفتقر إلي سواها.

فلنأخذ الطريقة التي تفرض بها الولايات المتحدة نفوذها. فالحكام التابعون يذعنون للولايات المتحدة. كما أن واشنطن عاصمة “إمبراطورية” تجتذب النخب الأكاديمية وغيرها التي تريد أن تكون قريبة من مركز النفوذ. غير أن تلك ترتيبات، على عكس ما هو عليه الحال في الإمبراطوريات التقليدية، طوعية وتقوم على القيم المشتركة وقد خلقها تصور مشترك للتهديد الخارجي من جانب الاتحاد السوفيتي: فإذا كانت تلك إمبراطورية، فهي “إمبراطورية بالدعوة”.

وكان للإمبراطوريات أباطرة. وكان لقب إمبراطور يرتبط بالحكم العسكري. ويجسد الإمبراطور الحكم، وله علاقة وثيقة بالموارد العسكرية، ويمتلك (أو يدعي) عظمة أخلاقية، وهو على عكس الملك ليس بالضرورة حاكمًا بالوراثة. ويري ماير أن روما تظل النموذج الأكثر إقناعًا لمناقشة الولايات المتحدة لأن الغزو الخارجي حوَّلها من جمهورية إلي إمبراطورية. وكانت تحتفظ بمؤسسات جمهورية مسلوبة القوة كمجلس الشيوخ، في حين انتقلت السلطة إلي الإمبراطور، وأصبح التصويت استفتائيا.

وبناء على هذا الرأي فإن الولايات المتحدة ليست إمبراطورية بعد، لأن سياستها الداخلية لم تصبح بونابرتية. ولكن ربما هي في سبيلها إلى ذلك. وهناك تدهور للسلطة من السلطة التشريعية إلي السلطة التنفيذية، ومن المناقشة العلنية لسيطرة الخبراء، ومن السياسة والأحزاب السياسية إلي الجماعات الدينية وغيرها. وطبقًا لمبدأ بوش الخاص بـ”السلطة التنفيذية المركزية”، فإن الرئيس باعتباره القائد العام له سلطة عليا ولا يجب أن يكون عرضة للمساءلة من الكونجرس على ممارسة تلك السلطة.

ليس لأمريكا أباطرة بعد، وإن كان من الممكن النظر إلى رؤسائها على أنهم أباطرة منتخبون ذوو عناصر وراثية. ومنذ الحرب العالمية الثانية واعتبارات “الأمن القومي” تدمر المؤسسات المدنية أكثر وأكثر، رغم تعيين الرئيس ترومان للحاكم الإداري الأمريكي الحقيقي واسع الصلاحيات لإحدى المستعمرات، وهو الجنرال دوجلاس ماك أرثر. ومع ذلك فالأيديولوجيا الرسمية والشعبية للولايات المتحدة معادية للإمبراطورية، ولهذا السبب وحده فمن غير المحتمل أن تكمل أمريكا التحول التقليدي من الجمهورية إلى الإمبراطورية.

الفكرة المتكررة الأخرى الخاصة بالإمبراطورية هي ما توفره من إشباع للرغبات: البطولة والمجد والشجاعة والشرف وفرصة الخدمة لجماعات النخبة، والتماثل التفويضي للجماهير. وليس لدي ماير الكثير الذي يمكنه قوله كوسيلة للتقييم الأخلاقي للإمبراطورية. فهو يكتب باعتباره عالم سياسة أو عالم اجتماع، وليس بصفته فيلسوفًا سياسيا. وهو لا يعير اهتمامًا لدور الأفكار باعتبارها تأثيرات على أشكال الحكم. وهو ما ينتج عنه مناقشة ناقصة لمبررات الإمبراطورية والانهيار الإمبراطوري. وكما أدرك ثوسيديديس منذ زمن بعيد، تنشأ الإمبراطوريات من إيمان بالحق في الحكم، وتنهار حين يخبو هذا الإيمان. ومن المؤكد أن هناك عنصرًا أيديولوجيا قويا في السعي الأمريكي الحالي إلي الإمبراطورية، وخاصةً بين المحافظين الجدد في الأكاديميات ومؤسسات البحث في واشنطن. وهو يقوم على الإيمان بأن الغرب هو الأفضل، وأن الشيء الوحيد المأمون هو أن يصبح الأسلوب الغربي المعيار العالمي. وهؤلاء الذين يقاومون اعتناق مذهب الغرب يعَدُّون همجيين ولابد من اقناعهم، أو إجبارهم، علي الاعتراف بخطأ أساليبهم. وهذا هو حديث الإمبراطورية الأوروبي التقليدي، وتسمعه في واشنطن الآن. غير أن مبدأ التفوق الغربي لم يتبلور بعد في شكل أيديولوجيا إمبراطورية صريحة. فهو يفتقر إلي مكوِّن النزعة العنصرية الخاص بالقرن التاسع عشر، وكذلك النزعة النازية، التي يصعب بدونها تبرير الحكم بلا موافقة، وإن كان السوفييت قد نجحوا في تحقيق ذلك لبعض الوقت.

يناقش ماير ما إذا كانت الإمبراطوريات تستغل رعاياها بالقطع أم لا، وينتهي على نحو مقنع إلي أن نظريات الاستغلال كافة تطرح “دعاوى معيارية لا سبيل إلى حلها”.

وبالإضافة إلي ذلك، يثير ماير بعض الأسئلة الواقعية: هل تفوق تكاليف الإمبراطورية فوائد النفوذ الإمبراطوري؟ وهل يمكن استعادة تلك التكاليف من رعايا الإمبراطورية من خلال الضرائب؟ وأي الجماعات يكسب وأيها يخسر من خلال الصلة الإمبراطورية؟ يميل ماير إلي دعم الرأي الليبرالي القائل بأن الإمبراطوريات، بكل تكاليفها العسكرية وغيرها، استنزاف صافٍ للنفوذ الإمبراطوري، ولكن النخب السياسية والتجارية، وبعض المصالح الخاصة، في كل من المركز الإمبراطوري وعلي الهوامش، قد تحقق مكاسب على حساب ذوي الدخول المنخفضة.

يبدو أن هذا يتناسب مع التجربة الأمريكية (فيما يتصل بأمريكا اللاتينية على سبيل المثال)، غير أنه من غير المرجح أن يدعم المشروع الإمبراطوري في غياب التأييد الشعبي. ويشير ماير بتبصر وإدراك إلي تردد الليبراليين في الاعتراف بالصلة بين الأسواق والإمبراطورية. وهم يميلون في علم الاقتصاد كما في علم النفس إلى اعتبار تعويضات الإمبراطورية ومكافآتها من بقايا الظروف القديمة، ولا ينظرون إليها على أنها جزء من طريقة عمل الأسواق. ويقول ماير إن نموذج السوق الحالي الخاص بالعولمة يخفي دور الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في نشر “أنماط التوظيف الإمبراطوري” من خلال إنتاج “الأوفشور”.

وبما أن الإمبراطوريات كانت باستمرار موافقة على السيطرة علي الموارد، فإن المغامرة الأمريكية الحالية في الشرق الأوسط الغني بالنفط تتناسب مع المنطق الإمبراطوري التقليدي.

يتعلق الجزء الأكثر إثارة من كتاب ماير بدور الحدود والعنف في التجربة الإمبراطورية. فالإمبراطوريات، شأنها شأن الدول (على الأقل في التراث الغربي) تُعرَّف بأن لها حدودًا ثابتة؛ غير أن تثبيت الحدود بالغزو، والحفاظ علي الحدود التي تثبَّت بهذه الطريقة، مصدر للعنف المتكرر “علي الحدود”، الأمر الذي يؤثر علي السياسة الداخلية.

ويقول ماير إن الحدود الإمبراطورية متنازع عليها بالوراثة، حيث إنها لا تقوم على الاتفاق. ولذلك فإن الإمبراطوريات، على عكس الدول، بُني غير مستقرة. ومع ذلك فإن النقطة الرئيسية لديه هي أن محاولة “تثبيت” الحدود تمثل تراجعًا عن دعاوى السيادة العالمية، واعترافًا بأنه يمكن إصدار الأوامر الإمبراطورية لتصل إلي هذا الحد فحسب. والمثال الكلاسيكي هو قرار أغسطس بتحديد الإمبراطورية الرومانية بنهر الراين في أعقاب فقدان فيالق فاروس فيما وراءه في العام التاسع الميلادي. ويقول ماير إن “يوتوبيا الولايات المتحدة كانت نسقًا من المعاملات العالمية الحرة… وعندما تتحطم اليوتوبيا، يفرض منطق الأرض نفسه”. وكما أجبر تعزيز الإمبراطورية السوفيتية في أوروبا الشرقية الولايات المتحدة على الحد من دعاواها بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أجبر ظهور الإرهاب الولايات المتحدة على التحول من اليوتوبيا ما بعد الإقليمية إلي الدفاع الإقليمي في العالم ما بعد الشيوعي.

وهكذا فإن التناقض الأساسي في قلب الإمبراطوريات هو أنها تعد بالسلام ولكنها تنجب الحرب. وادعاؤها بأنها مؤسسات محبة للخير يقضي عليه الصراع المستمر علي الحدود وتمرد الشعوب الخاضعة. ويتذكر ماير مجزرة إنجلترا التي راح ضحيتها الشعب الأيرلندي المحلي في القرن السادس عشر. فمع ولع الإمبراطوريات بالتصنيف، نجد أنها قد زادت كذلك من حدة الانتماءات العرقية والاندماج في الجماعات والانقسامات؛ وعادةً ما يتضح أن ما تُسمي “كراهيات قديمة” من صنع السياسات الإستعمارية.

يتسم ماير باللاأدرية فيما يتعلق بالدفاع الحالي الأكثر شيوعًا عن الإمبراطورية باعتبارها أحد عوامل العولمة، بغض النظر عن صحتها التاريخية. وحجة ذلك أن العولمة تقتضي ظروفًا من السلام والأمن يمكن للإمبراطوريات وحدها توفيرها. غير أن المدافعين عن الإمبراطورية ينسون أن آخر عصور العولمة، الذي كان كذلك عصر الإمبريالية، انتهي بالحرب العالمية الأولى.

والحقيقة هي أنه لن يقبل أي بديل إمبراطوري للمؤسسات والسلطات التعددية في العالم المتعولم الذي هو كذلك في سبيله لأن يكون أكثر تعددية. وليس هناك بديل سوي التقدم بالسرعة التي تجد أبطأ القوى العظمى أنها مقبولة.

فإلى أين تتجه أمريكا إذن؟

سيكون من الصعب في المستقبل دعم فكرة أن الولايات المتحدة “إمبراطورية دعوة” وليست غزوًا في غياب التهديد السوفيتي. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ليست موجودة في العراق بدعوة. ويبدو أنه جري تجاوز خط ما. وكما حدث في فيتنام، سيكون على الولايات المتحدة إما أن تجعل حدودها الجديدة فعلية ـ وهو ما يتضح أنه ليس كذلك في العراق، حيث تشتعل الحرب الطائفية دون أن يقيدها شيء تقريبًا ـ أو أن تخرج. وفي أي الأحوال، كانت فكرة “إمبراطورية الدعوة” باستمرار قصة خيالية إلى حد ما؛ فالولايات المتحدة لم تكن “مدعوة” إلى ألمانيا واليابان في عام 1945، بل غزتهما.

ومنذ ذلك الحين “تحتلهما” القوات الأمريكية. ويمكن القول بأنه منذ الحرب العالمية الثانية وهاتان الدولتان في موضع ما بين كونهما مستقلتين وتابعتين؛ ويصدق الشيء نفسه على الاتحاد الأوروبي ككل، الذي يفتقر قادته وشعوبه إلي الإرادة والتماسك للخروج من القفص الذي تحميه الولايات المتحدة.

النتيجة الأساسية التي تخرج من دراسة ماير، مع أنه لا يبدو لي أنه قالها صراحة، هي أن بين قطبي “الإمبراطورية” و”الاستقلال” هناك عدد كبير من المواقع الوسطى التي يبدي كل منها مزيجًا مختلفًا من الاستقلال والخضوع. والواقع أن الرواية الخيالية التي تقول إن هناك بديلين فقط ـ وهي الرواية الخيالية التي تعد إنتاجًا مشتركًا للمثالية الويلسونية ومناهضة الاستعمار ـ هي التي تتسبب في معظم ما يوجد حاليا من اضطراب.

وأية ممارسة للنفوذ من جانب القوي يسميها خصومه “إمبريالية”، بينما يجب على الإمبريالي التظاهر بأن أعماله تتسق اتساقًا تامًا مع الاستقلال الوطني.

ومع ذلك فإنه بينما يؤذي هذا المظهر الخادع الأرواح الساذجة التي ترغب بشدة في التباينات الحادة، فهو قد يكون كذلك دليلاً على التقدم. وهناك أدلة على أن أشكال الحكم تزداد نعومةً وحكمةً وإنسانيةً؛ وحيث إنها أقل شفافيةً، فإن تعريفها أكثر صعوبةً. ورغم أعمال القتل الجماعية وغيرها من الفظائع التي لا تزال تشوه أجزاءً من العالم، فإن القسوة “الإمبراطورية” المنظمة الخاصة بهتلر وستالين التي يوثقها دالاس تاريخ قديم. فقد عذبا وقتلا الملايين؛ والآن هناك عدد أقل نسبيا من الوفيات وانتهاكات “حقوق الإنسان” المنسوبة للجهود الإمبراطورية التي تثير الإدانة العالمية؛ وهو ما يعود في جزء منه، وليس بشكل كامل، إلى صعوبة حجب العنف عن موجات الأثير.

الاتحاد الأوروبي بدعة سياسية جديدة، ونحن الأوروبيين لدينا في تعريفه المشكلة ذاتها التي يجدها ماير بالنسبة للولايات المتحدة. فهل هي دولة فدرالية قيد الإنشاء؟ وهل هو اتحاد كونفدرالي؟ إني أري أنه تجربة تتخذ شكل حكم لمجموعة من الدول لم نجد له اسمًا بعد. وأشك أن الشيء نفسه يصدق على وضع الولايات المتحدة في العالم. وهكذا فإنه رغم وضوح محاولة المطابقة بين الولايات المتحدة والأنماط التاريخية للإمبراطورية، فهي محاولة مضلَّلة تمامًا. فالولايات المتحدة ليست تحولاً من الهيمنة إلى الإمبراطورية. العالم في سبيله إلى التحول إلى أشكال جديدة من التنظيم السياسي الذي يمكن تصور خطوطه العامة على نحو غيـــــــر واضـــح، بينما لا يمكن تثبيت حدوده بعد.