تأثير إدوارد سعيد على النقد ما بعد الصهيوني في إسرائيل

إيلان بابيه

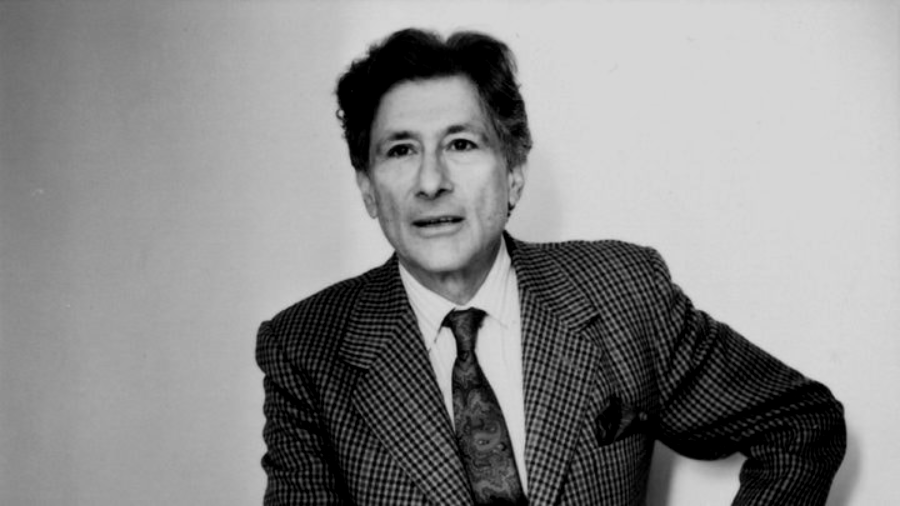

شكلت دراسة إدوارد سعيد للثقافة في عصر ما بعد الكولونيالية، إلى جانب التزامه بطرح القضية الفلسطينية، أينما وحيثما استطاع، حياته الفكرية والعامة. وقد تجلى شيء من هذا المزيج والتوازن في كتاباته. سيذكره الناس، وعن وجه حق، بسبب ” الاستشراق “، و” الثقافة والإمبريالية” – الكتابان التوأم اللذان صاغا، وأغنيا، وبعثا الحيوية، في حقلي الدراسات الثقافية، ودراسات ما بعد الكولونيالية .

ولكن، سيذكر الناس في فلسطين أكثر من هذا: كتبه الكثيرة والمتنوعة عن بلادهم، وربما أهمها كتاب “سياسة السلب”. تلك المقالات القصيرة والواضحة،

والتي غالبا ما كانت ردة فعل على أزمة طارئة، أو لحظة حاسمة، في حياة فلسطين والفلسطينيين، حيث تعالج أكثر الأحداث إلحاحا، وأفكار سعيد بشأنها، في سياق مسيرة التاريخ . وتتجلى قدرة سعيد، في كتاب سيرته الذاتية “خارج المكان”، على نحو بديع، في الانتقال من اتخاذ مواقف سياسية واضحة إزاء المسألة الفلسطينية، إلى بصيرة نظرية نافذة في تفسير الثقافة، وفي الوقت نفسه كتابة تأملات تعبر عن حبه للموسيقى، والمعاناة بسبب فصول كانت أقل صفاء في حياته، وهذا الكتاب يمثل وثيقة تاريخية نادرة حول حقبة انقضت إلى الأبد في حياة شرقي المتوسط، ولكنه أعاد رسمها مفعمة بالحيوية في كتاب السيرة هذا .

يفتر تعدد الاهتمامات المتداخلة، والانشغال بالمسألة الفلسطينية، لماذا أثر إدوارد سعيد على المشهد الأكاديمي في إسرائيل أيضا. فقد تناغم جيدا ما طرحه، في حقول مختلفة، مع ظهور ما أسميته، في مكان آخر، بحركة وعقد ” ما بعد الصهيونية في التسعينيات’. الحركة التي هزت العلوم الإنسانية والاجتماعية في إسرائيل، والتي بدأت كمحاولة متواضعة لمراجعة الرواية الصهيونية لحرب العام ١٩٤٨ ٠

توج هذا” التاريخ الجديد ” لإسرائيل، كما أسموه في ذلك الوقت، بعملية بحثية داخلية قام بها إسرائيليون لتفكيك المشروع الصهيوني برمته، وبنقد حاد للسياسات الإسرائيلية منذ إنشاء الدولة. وعلى وجه الخصوص، ركز المؤرخون وعلماء الاجتماع على سياسات الدولة بعيد قيامها إزاء الأقلية الفلسطينية، واليهود الشرقيين من البلدان العربية .

خمد العديد من تلك الأصوات النقدية في إسرائيل مع حلول العام ٢٠٠٠، ولجأ أكاديميون أنتجوا معرفة وثيقة الصلة بالمآزق السياسية الراهنة، إلى تجنب تفسير للواقع يحظى لا بالإجماع. لذا، لا يمكن للمرء أن يحكم بسهولة على مدى أهمية أو فرادة هذا الفصل في تاريخ الأفكار في إسرائيل. ربما كان مجرد حكاية عابرة، للأسف، كما يبدو هذه الأيام، أو ربما مقدمة أولى لتاريخ أكثر راديكالية، إذا شئنا النظر بطريقة أكثر تفاؤلا إلى فرص السلام والمصالحة في أرض فلسطين الممزقة” .

ومهما يكن من أمر، علينا العودة إلى تلك الأعمال النقدية لأنها تشكل أرضية لواقع مغاير في إسرائيل وفلسطين. وبالنظر إليها مجتمعة، فهي تمثل نقدا للماضي ورؤيا للمستقبل في آن. وعدا كونها منشطة بالمعنى الفكري لرغبة حب الاستطلاع الطبيعية، فإنها ما تزال تنطوي على إمكانية إعادة التقييم.

وفي هذا الصدد، لعبت كتابات إدوارد سعيد وبصيرته النافذة دورا مفيدا في صياغة النظرة المحلية (الإسرائيلية) تحت مسمى نقد ما بعد الكولونيالية، وعلى وجه الخصوص، في التفكيك الملموس للكتابات البحثية الإسرائيلية والصهيونية -مثل التيار الرئيس في التأريخ الإسرائيلي وسوسيولوجيا العالم العربي بشكل عام، والفلسطينيين بشكل خاص. ويمكن للمرء أن يرصد هذا التأثير في عديد من المجالات الرئيسة: تحليل إسرائيل كدولة “استشراقية”، فحص العلاقة الجدلية بين السلطة والمعرفة الأكاديمية في السياق المحلي، وإدخال المنظور ما بعد الكولونيالي في دراسة المجتمع، ونقد عملية السلام الجارية، وتبني طريقة بديلة إلى الأمام.

الدولة الاستشراقية

يمكن العثور على تأثير إدوارد سعيد، وإن يكن بشكل غير مباشر، بداية من المرحلة الأولى لنقد ما بعد الصهيونية، أي ” التاريخ الجديد” لحرب العام ٠١٩٤٨ أيد التاريخ الجديد الدعاوى الفلسطينية الأساسية بشأن الحرب في العام ١٩٤٨، على وجه الخصوص دعوى التطهير العرقي في ذلك العام. وكانت محاجة بعض المؤرخين الجدد أن المواد الأرشيفية الجديدة هي ما أدى إلى كتاباتهم التاريخية التنقيحية . ولكن من الواضح أنهم تأثروا بالتحول الشامل في الموقف من القراءات غير الغربية للتاريخ، الذي أسهم فيه سعيد أكثر من أي شخص آخر. كان معنى ذلك التحول القبول بصلاحية الرواية الفلسطينية، أو جانب منها، من ناحية مهنية، وفي الوقت نفسه فضح الأبعاد الأيديولوجية والسجالية للتأريخ الإسرائيلي .

بعد المرحلة الأولى، اهتمت الممارسات النقدية بالتاريخ الأقرب، فاتجهت إلى السنوات الأولى من عمر الدولة في عقد الخمسينيات. وأسفر هذا النقد عن تفكيك المفهوم الأسطوري المتداول في إسرائيل عن “بوتقة الانصهار”، أي المجتمع الصهيوني الذي نجح في دمج كافة المهاجرين اليهود، والسكان العرب الأصليين، في أمة واحدة حديثة. فكرة التحديث هذه افتضح زيفها بفضل تفكيك سعيد للاسشتراق . فلم يسهم عمله في تنبيه النقاد إلى السياسات الفعلية إزاء الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، والمهاجرين اليهود من البلدان العربية وحسب، بل وأسهم أيضا فى إعادة فحص الدور الحاسم للأكاديميا المحلية في تغذية وتبرير تلك السياسات القائمة على التمييز والإقصاء.

لم يكن سعيد مصدر التأثير الوحيد، ولا حتى المركزي. فالتطورات السياسية التي ولدت تلك الأعمال النقدية جرت في فترة تزيد على عقدين من الزمن، بدأت في أوائل السبعينيات، ووصلت الذروة في التسعينيات. ومع ذلك، أتاح عمله الخاص مقاربة فكرية متماسكة لمعالجة تلك التحديات بطريقة واضحة. وتمكن القراء

بفضل أعماله من ترجمة استجابتهم العاطفية إزاء الشرور التاريخية والمعاصرة في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى كشف حساب، بالمعنى الفكري، يكاد يضع موضع التساؤل كافة الأساطير المؤسسة للدولة اليهودية .

انطلقت شرارة البحث الجديد وكذلك ما صاحبه من تغطية صحافية وإعلامية شاملة نتيجة أحداث وقعت في السبعينيات، بداية من حرب العام ١٩٧٣، التي أحدثت أولى الشقوق في اعتداد إسرائيل الأخلاقي، ورضاها عن نفسها. والأهم في فترة الهدوء النسبي التي أعقبت الحرب تنامي التوتر بي نموذج “بوتقة الانصهار” الذي طرحه الآباء المؤسسون من ناحية، والواقع المشحون بالتوتر في النسيج الإسرائيلي المتعدد الإثنيات والثقافة من ناحية أخرى .

برزت إلى السطح في أوائل السبعينيات عوامل تذمر وتنافر كانت كامنة في المجتمع الإسرائيلي، وتحولت إلى حركة احتجاج ضد الشرور التي ارتكبتها الدولة بحق الجماعات اليهودية المعوزة، وأغلبها جاء من شمال أفريقيا. وقد حاول نشطاء شبان عنيدون محاكاة استراتيجيات الانشقاق، التي تبناها الأميركيون الأفارقة، وأنشأوا في مطلع السبعينيات نسخة محلية من حركة الفهود السود.

تبنت الحركة مطلباً اجتماعياً يدعو إلى توزيع جديد وأكثر عدالة لموارد البلاد الاقتصادية، وإلى دور في تعريف هويتها الثقافية. وعلى الرغم من أن المحتجين فشلوا في تحريك اليسار الإسرائيلي إلا أنهم لفتوا انتباه اليمين، الذي استغل حركاتهم الاحتجاجية بمهارة لتشكيل حركة شعبية واسعة مكنت مناحيم بيغن، وحزب الليكود، من الوصول إلى سدة الحكم في العام ٠١٩٧٧ وإذا كان اليسار الإسرائيلي قد خسر قاعدته الانتخابية الطبيعية إلا أن بعض أنصاره في الأكاديميا اقتربوا أكثر من قضايا الجماعات المعوزة في المجتمع” .

كانت حركة الاحتجاج الشرقية شأناً اجتماعياً داخلياً، ولكونها كذلك فقد لفتت أنظار علماء الاجتماع. لم يعد هؤلاء قانعين بالبحث الجاري حول الفصول الأولى في تاريخ الدولة، كما كانوا مفتونين بالتداعيات النظرية والمنهجية لتطور حركة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل. وقد ترافقت حركة الاحتجاج الاجتماعية الشرقية مع تنامي الإحساس بتأكيد الذات القومية لدى الفلسطينيين في إسرائيل، مما أضاف إحساسا بالقوة لدى آخرين شعروا بالاستبعاد من الرواية التاريخية الصهيونية، وتعرضت تواريخهم للتشويه في مقررات المدارس والجامعات .

ومن أواخر السبعينيات فصاعدا طرح الأكاديميون، انطلاقا من البحث التاريخي والسوسيولوجي، قضايا كافة الجماعات المعوزة باعتبارها صحيحة من ناحية علمية . بيد أنهم كانوا أقل نجاحا كوسطاء سياسيين للتغيير في إسرائيل، وانتهت محاولتهم للجمع -كما فعلوا في أبحاثهم – بين معاناة الفلسطينيين، واليهود والشرقيين، والنساء (باعتبارهن أقلية) على أمل إنشاء جبهة سياسية موحدة إلى فشل سياسي ذريع. ومع ذلك، بقيت رسالتهم رؤيا شائعة لدى الأكثر تفاؤلا من أفرد حركة الاحتجاج الأكاديمية .

وقد نضجت هذه التطورات بعد حرب لبنان فى العام ١٩٨٢، حيث بدا وكأن السجال العام بشأن الحرب يشجع الروائيين، والسينمائيين، والمسرحيين، والموسيقيين، والشعراء، والفنانين، والصحافيين، على المشاركة بصفة جمعية في صياغة رواية غير صهيونية لوقائع الماضي والحاضر.

كانت الماركسية بمثابة الأساس النظري لعلم الاجتماع النقدي في السبعينيات والثمانينيات، بينما أصبح الميل أكثر في التسعينيات إلى ما بعد الكولونيالية. ومع ذلك وعلاوة على كل شيء آخر، استلهم الأكاديميون الإسرائيليون الباحثون عن نقطة انطلاق تتجاوز الماركسية – التي وسمت الموجة النقدية الأولى في السبعينيات -نقد إدوارد سعيد للاستشراق في تجلياته المختلفة. وفي هذا الصدد تحول الاهتمام من الوسائل الاقتصادية للإنتاج والحرمان الاجتماعي إلى مسائل الإثنية، والعرق، والأمة، وبرز التساؤل حول هوية اليهود الجديدة، التي أعيد تشكيلها بعد انتقالهم إلى فلسطين، كجزء من الحقبة والمشروع الكولونياليين.

في التشكيل الجديد للهوية أصبحت الطريقة الوحيدة لتعريف الذكر أو الأنثى اليهوديين بالقول إنهما ليسا عربيين. وكما ذكر سعيد في الاستشراق أسهم الشرق في تعريف أوروبا، والغرب، باعتباره النقيض الأقصى -في المفاهيم والأفكار والشخصية والتجربة. وهذه الفكرة في ذاتها حثت، على وجه الخصوص، باحثين من اليهود الشرقيين والفلسطينيين في إسرائيل على القيام بمراجعة نقدية لمواقف الدولة والمجتمع في الخمسينيات . فالتشكيل الجديد للهوية كان في صميم الموقف من الفلسطينيين، أينما كانوا، وأسهم في خلق أكبر مشكلة ممكنة بالنسبة للدولة اليهودية الوليدة عندما حرضت مليونا من اليهود العرب على الهجرة نتيجة إخفاقها في جلب ما يكفي من اليهود الأوروبيين بعد الهولوكوست .

كيف يمكن تعريف اليهودي ؟

حل الخطاب والمعيار الاستشرافي في إسرائيل هذه المعضلة بتجريد أولئك اليهود من هويتهم العربية. جرد المهاجرون اليهود من البلدان العربية من عروبتهم عند وصولهم إلى إسرائيل ليحقق الحلم الصهيوني انسجامه في إنشاء دولة يهودية إثنية، ولكنهم دفعوا في الوقت نفسه إلى الهامش الجغرافي والاجتماعي .

تفسر فوضى الهوية هذه المفارقة الهائلة التي رافقت حياتهم منذ قدومهم إلى إسرائيل: فعلى الرغم من حقيقة أن أغلب أصوات اليمين الانتخابية تأتي من أوساطهم، مع ما يصاحبها من مواقف عنصرية وعدائية تجاه كل ما هو عربي، إلا أن أفراد تلك الجماعات ما زالوا يبحثون عن جذورهم العربية في الثقافة والتقاليد كأفضل شكل للاحتجاج ضد المؤسسة الاشكنازية التي أسهمت في ديمومة ما يعانونه من حرمان وخيبة أمل .

ويعود الفضل في تحري مكانتهم الاجتماعية في السنوات الأولى للدولة، ومعاناتهم من إقصاء كل ما هو أو ما قد يكون ” عربيا إلى ما أبداه سعيد فى أعماله من ملاحظات حول إدراك الناس لتعرضهم للظلم، بيد أنه يقدم مفاتيح إضافية حول الدور الذي لعبته الأكاديميا الإسرائيلية في سياسة الظلم والتمييز هذه، إذ لم يكن المعيار الاستشراقي بحاجة لصانعي السياسة وحسب، بل كان بحاجة للخبراء أيضا.

كتب سعيد في الاستشراق: ” التقاطع بين الأكاديمي والمعاني المتخيلة بهذا القدر أو ذاك للاستشراق أمر ثابت، ومنذ أواخر القرن الثامن عشر، كان ثمة حركة تبادل كبيرة منضبطة – وربما منظمة – بين الجانبين”. وقد أسهم الأكاديميون الإسرائيليون، علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، الذين يعتنقون نظريات التحديث، ويعذون أنفسهم ” خبراء” في الشؤون العربية، علاوة على المستشرقين المحليين، في تقديم الروافع النظرية للسياسات الشرسة والقمعية ضد الفلسطينيين واليهود القادمين من البلدان العربية .

لم تبلور الأكاديميا الإسرائيلية تفسيرا استشراقياً للواقع وحسب، بل وتبنت الدولة ككل هذه الصورة الذاتية أيضاً. وحتى يومنا هذا، بل وأكثر بعد الاحتلال الأميركي للعراق، تسوق دولة إسرائيل نفسها باعتبارها وكيل الغرب عموما، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، القادر فهم المنطقة .

تزعم الدولة الكائنة في المنطقة التي لا تشكل جزءاً منها، فهم أسرار الشرق الأوسط “البربري ” و”المبهم”. وهذه الصورة التي تقدمها عن نفسها تمثل التفسير الرئيس، وكذلك الدينامية، لديمومة وجودها المغترب في وسط العالم العربي. وربما تمثل رؤية هرتسل نفسه لإسرائيل أفضل تعبير للبعد الاستشراقي للدولة: ” هناك (في فلسطين) سنكون جزءا من جدار أوروبا أمام آسيا، وسنعمل كمركز متقدم للحضارة ضد البربرية” .

المعرفة والسلطة

وكما رأينا كانت مواقف علماء الاجتماع النقديين في التسعينيات، المستلهمة من تطورات نظرية وعامة في العلوم الإنسانية، ما بعد كولونيالية من حيث الجوهر، وفي أعمال هؤلاء ترددت أصداء تحرر الأكاديميين في الغرب من المغالطات والأوهام التي خلقها ” التنوير” وخلقتها ” الحداثة”، علاوة على مفاهيم غربية أخرى ترمز إلى انتصار العلم والمنطق على المفاهيم ” غير المتحضرة” للعالم غير الغربي. وقد تبنى النقديون الإسرائيليون مقاربة أكثر تشككاً للحقيقة والمعطيات، خاصة الحقيقة والمعطيات في السياق القومي المنبثق عن النخبة والأكاديميين خدم السلطة.

الاكاديميا الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من الأكاديميا الغربية، لذا ليس من المستغرب أن يتبنى مؤرخون وعلماء اجتماع في إسرائيل مناهج غربية متشككة إزاء تاريخهم الخاص، فقد أتاح لهم هذا الأمر كأكاديميين عرض الجانب الفلسطيني، واليهودي الشرقي، والنسوي في التاريخ المحلي، على غرار ما فعله الباحثون الأميركيون عندما أرادوا تقديم واقع المجتمع الأميركي متعدد الثقافات .

لم يجابه علماء الاجتماع النقديون ” الحقائق ” التي طرحها أسلافهم وحسب، بل شعروا أيضا بضرورة إعادة تقويم المعيار الأساسي العام الذي استخدمه أسلافهم . لذا، أشاروا إلى التناقض بين إسهام باحثي التيار الرئيس في بناء الأمة من ناحية، ودور الجامعة في تعزيز البحث المتعدد والنقدي من ناحية أخرى. كان علماء الاجتماع النقديون جماعة متنوعة أكثر من المؤرخين الجدد. فالبعض كان أكثر ميلاً إلى النسبية، والبعض الأخر أكثر عداء للصهيونية، ولأسباب تتعلق بالعثور على وصف مقبول أطلق العديد منهم، وأنا من بينهم، على أنفسهم تسمية ” ما بعد الصهيوني ” ·

كان القاسم المشترك بين كل تلك التحديات الإدراك الضمني بأن الذاكرة الجمعية تشكلت رسمياً من خلال نظام التعليم والإعلام. وفي معظم المقالات والكتب كانت الإشارة الأساسية والافتتاحية لكتاب إدوارد سعيد “الاستشراق “، وفي وقت لاحق لكتابه ” الثقافة والإمبريالية” .

فقد أسهم نفاذ بصيرته بشأن تلك الموضوعات في تمكين الباحثين من تعرية الدور الذي لعبته المؤسسة الأكاديمية في عملية بناء الأمة، حتى وإن استدعى ذلك التضحية بحرية التفكير والنقد الذاتي. أصبح المراد من الذاكرة والتاريخ ممارسة الإقصاء، بقدر ما كانا وسيلة للدمج. لذا، سار النشاط البحثي الجديد على خطى رحلة سعيد بين رموز وتجليات الخطاب الاستشراقي في الثقافة الأوروبية: لفتت النصوص الرسمية، والمتاحف، والاحتفالات، ومناهج التعليم المدرسية، والشعارات القومية نظر الباحثين إلى طريقة الجماعة الاشكنازية المهيمنة وروايتها في استئصال الآخرين من الذاكرة القومية. وكما ذكر سعيد في ” تأملات في المنفى “:

“لكل القوميات آباء مؤسسون، ونصوص أساسية شبه مقدسة، وبلاغة خاصة للانتماء، وشواهد مميزة تاريخية وجغرافية، وأعداء رسميون وأبطال ”

وكما هو في الشأن في أعمال إدوارد سعيد، فقد كشفت تلك الأعمال حقيقة الخطابات الإنثروبولوجية والسوسيولوجية والتأريخية الموظفة في الأبحاث المعنية “بالعرب” سواء كانوا من الفلسطينيين في إسرائيل، أو سكان الدول العربية المجاورة، أو اليهود الشرقيين. وبالقدر نفسه، كان وضع العرب والفلسطينيين واليهود الشرقيين في خانة واحدة خطوة راديكالية في حد ذاتها، إذ لا يمكن القيام بخطوة كهذه إلا من خلال المعيار النقدي للاستشراق كما طرحه سعيد. وعلى مدار سنوات طويلة كان وضع هؤلاء في خانة واحدة من المحرمات، مثلما أدركت إيلا شوحط، وهي من أوائل الباحثين الذين تبنوا هذه المقاربة، وأرغمتها الإدانة من جانب أقرانها على مغادرة الأكاديميا الإسرائيلية’ .

فضحت شوحط، في حوار مثمر مع سعيد، الأسطورة الصهيونية القائلة إن إسرائيل أنقذت اليهود العرب، وعزت الخطاب السائد في الأكاديميا، الذي تناول اليهود الشرقيين والعرب على طريقة الخطاب الاستشراقي في تناول عالم الشرق’ . وعلى خطاها سار العديد من الباحثين، الذين استهلوا تحرياتهم النقدية للسياسة الممارسة إزاء اليهود الشرقيين والفلسطينيين في إسرائيل وطريقة تمثيلهم، معترفين بالخلفية النظرية المستلهمة من أعمال سعيد. بعد الوصول إلى هذا الحد لم يعد من الصعب تعريف المجتمع الإسرائيلي بجرأة أكبر باعتباره مجتمعا استشراقياً”.

تم تجريب الفتوحات التي حققها سعيد، والمستلهمة من أعمال ميشيل فوكو حول ديالكتيك وإشكاليات السلطة والمعرفة، مرة أخرى على يد جيل جديد من الإسرائيليين في التسعينيات، وهذا أكسبهم إعجاب سعيد نفسه”. وإذا شئنا أن نكون أكثر مباشرة فإن اهتمامه على نحو خاص بعمليات تذكر الهولوكوست والنكبة شجعت الباحثين على تلبية دعوته لتعميم الطابع الإنساني العام لذكرى

الهولوكوست باعتباره نقدا لطريقة الصهيونية في استغلال الذاكرة من ناحية، وللميول الداعية إلى إنكار الهولوكوست لدى الفلسطينيين والعرب من ناحية أخرى. وقد وسع الباحثون الإسرائيليون والفلسطينيون أفكاره الأساسية، التي عبر عنها في “سياسات السلب”. وهذه الأفكار ألهمتني وألهمت آخرين للنظر في العلاقة الجدلية وللربط بين ذكريات الجانبين النكبة والهولوكوست” .

وكما كتب سعيد في الكتاب نفسه: فإن ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين لا يحدث على خلفية الوصاية الغربية على الفلسطينيين والعرب وحسب، بل وبالقدر نفسه على خلفية عداء للسامية متواصل وطويل الأمد نجمت عنه، في هذا القرن، محرقة اليهود الأوروبيين أيضا. ولن نفشل في الربط بين التاريخ المرعب للمذابح المعادية للسامية وبين إنشاء إسرائيل، ولا يمكن أن نفشل في فهم عمق ومدى الميراث الطاغي لما سببته المحرقة من آلام ويأس بعثا الحياة الحركة الصهيونية بعد الحرب. ومع ذلك ما لا يقل أهمية بالنسبة للأوربيين والأميركيين الذين يدعمون اليوم إسرائيل بسبب الخطأ المرتكب في حق اليهود، ضرورة إدراك أن تأييد إسرائيل تضمن، وما يزال، تأييد سلب ونفي الشعب الفلسطيني” . تجلى مثال آخر على تأثير سعيد المباشر في طرحه لمفهوم “الوثيقة التاريخية ” . وكثيرا ما عاد سعيد شفاهة إلى هذا الموضوع كما حدث في ورشة عمل المؤرخين. فعندما ترأس اجتماعا لمؤرخين فلسطينيين وإسرائيليين في باريس في العام ١٩٩٨، شرح في جمل قليلة، وبطريقة متأنية، لجمهور واسع يصغي بانتباه، وللمؤرخين الإسرائيليين الأقل إصغاء على وجه الخصوص، تعريفه للوثيقة التاريخية .

كان المؤرخون الإسرائيليون قد عبروا عن قناعة صارمة بصواب موقفهم من ناحية أيديولوجية وتطبيقية معلنين أن المصادر الوحيدة الموثوقة لإعادة تركيب تاريخ الحرب في العام١٩٤٨ توجد في أرشيفات جيش الدفاع الإسرائيلي. بينما أشار سعيد إلى أن تقريراً كتبه جندي في العام ١٩٤٨ هو عبارة عن تأويل، وغالباً ما يكون تلاعباً

بواقع الحرب ككل محاولة إنسانية للتذكر، والتذكر لا يمكن أن يكون الواقع نفسه . وقد أراد من مستمعيه إدراك حيوية وأهمية التاريخ الشفوي في إعادة تركيب الواقع. فلا يمكن تحقيق الفهم الكامل لأكثر جوانب النكبة فظاعة العشرات من المذابح المصاحبة لعملية التطهير العرقي للفلسطينيين في ١٩٤٨ -وعيش المطرودين لتجربة السلب، إلا إذا تبنى الباحث موقفا تاريخيا كهذا” .

كما عالج الحاضرون في الاجتماع مسألة الموقف الشخصي، الذي يتجاوز السجال النظري والخطاب التفكيكي الملتبس. وفي هذا الصدد أظهر سعيد أفضل ما لديه لأنه كان قادراً على القول بصوت مسموع ما كان الآخرون عاجزين عن قوله بطريقة مفهومة. فقد تعجب كيف يمكن لهذا الشخص أو ذاك معالجة جوهر النكبة – باعتبارها أهم كارثة رضية لحقت بالشعب الفلسطيني دون إظهار حتى القليل من التعاطف مع الضحايا (كان هذا التعليق موجها إلى بيني موريس على وجه الخصوص).

كما تجلى نفاذ بصيرته المألوف عندما أدرك في العام ١٩٩٨ ما سيدركه العالم في العام ٢٠٠٠، بمعنى أن بيني موريس مؤرخ عنصري زلت به القدم إلى كارثة العام ١٩٤٨، لم يعجبه ما وجد، ثم حاول تبرير جرائم الحرب الإسرائيلية. وفي هذا الصدد قال سعيد إن المؤرخين الإسرائيليين ما كان يمكن أن يتسامحوا مع معالجة من هذا النوع لتاريخ الهولوكوست .

ما بعد الكولونيالية في إسرائيل

في ربيع العام ٢٠٠٢ كان في إسرائيل ما يكفي من باحثي ما بعد الكولونيالية لتكريس عدد خاص من مجلة ” نظرية ونقد ” لهذا الموضوع”. وقد مثل عنوان العدد “نظرة ما بعد كولونيالية” محاولة مراوغة لوصف البحث العلمي في دولة ما تزال كولونيالية في كثير من سماتها وسياستها. وكانت بعض المقالات في الواقع معنية بأجندة معادية للكولونيالية أكثر من انتسابها إلى أجندة ما بعد كولونيالية. وبالتالي ما يزال من الممكن النظر إلى عملية تفكيك ريادية وبارعة للخطاب الاستشراقي الإسرائيلي باعتبارها جزءاً من واقع كولونيالي أكثر منه ما بعد كولونيالي، على غرار أي من الأعمال الأخرى التي تكشف بحماسة سعيدية المشاهد الكولونيالية في الأدب المحلي والشعر والسينما” .

تبدو ما بعد الكولونيالية مناسبة أكثر عندما تكون النساء اليهوديات، ويصبح اليهود الشرقيون، في مركز اهتمام هذا النوع من الأبحاث . فالعمل على هذا الموضوع ينطوي على تحليل مدهش ومثير لطريقة استغلال اليهود الشرقيين وإقناعهم بتبني مواقف عدائية تجاه الفلسطينيين وكل ما هو عربي. وهذه مسألة تكاد تكون نوعا من التدمير الذاتي’ .

ثمة أيضا الصلة التى أقامها إدوارد سعيد بين الدراسات الثقافية وما بعد الكولونيالية، وهي تلقي الضوء على واحدة من أهم الوسائل التي تجعل من إسرائيل دولة تقوم على الإنكار. فقد بحث على نحو خاص إمكانية الحوار بين المستعمرين والمستعمرين كجزء من عملية تساعد على المصالحة. الخطوة الأولى في حوار سلمي كهذا -وبعيدا عن الصدام الدامي بسبب وعلى التاريخ – تتمثل في الاعتراف بشرور الماضي”. وقد أهملت هذه الملاحظة التي تكاد تكون أولية من جانب كافة القوى والمنخرطين في تحقيق السلام في فلسطين، الذين انطوت رؤيتهم للسلام على غفران كامل لإسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في العام ١٩٤٨ وبعده.

كما ترددت أصداء الصلة التي أقامها سعيد بين الدراسات الثقافية وما بعد الكولونيالية، وتجلت بوضوح في “الثقافة والإمبريالية” بطريقة جديدة ومدهشة في الدراسات الإسرائيلية، حيث تركز اهتمامه على تشخيص الحالات الملتبسة التي يكون فيها المضطهدون ومرتكبو الجرائم مضطهدين وضحايا أيضا. الضحية يمكن أن يحول آخرين إلى ضحايا. وهذه الفكرة أثرت على الموقف المتأرجح لليهود الشرقيين، بمعنى أن الاحتجاج الاجتماعي لليهود الشرقيين يمكن أن يكون أداة دعم وزعزعة للخطاب الصهيوني المهيمن في آن .

يمكن العثور على هذا الانقسام الشائك بين الاتجاهات المعادية للكولونيالية، وما بعد الكولونيالية، في تقييم سعيد بأثر رجعي لعمله (خاصة في المقدمة التي كتبها للطبعة الثلاثين ” للاستشراق”، فقد وصل إلى رؤية مفهوم الاستشراق كعمل ملموس من أعمال التمثيل الكولونيالي، الكائن في حقبة بعينها، وكممارسة خطابية متحررة من مكان وزمان محددين. (وعلى هذا النهج سارت بالفعل الدراسات ما بعد الكولونيالية بعد المقاربة الثنائية لسعيد وكنقد لها، ولكن هذا خارج نطاق البحث الآن).

وفي هذا الجانب نشأ سجال فضولي محدود، ولكن ذا دلالة بين من صنفوا أنفسهم أنصار سعيد، وأنصار هومي بابا في نقده لسعيد. في الجانب الأول أشخاص ما بعد صهيونيين عثروا في مقاربة بابا المهجنة للتلاقي بين الثقافات على ما يكفي لوصف وتحليل الوضع الإسرائيلي. قدم بابا لهذه المجموعة بديلاً عن الرأي القائل إن الكولونيالية قوة قمعية في إسرائيل وفلسطين. كما جاء في التقييم العام لهومي بابا حيث توصف الحقبة الكولونيالية كأرضية للقاء ثقافات مختلفة، وأشكال متنوعة من التفاعل. وفي الجانب الثاني للسجال المدرسة السعيدية الأكثر نقدية، والتي تكاد تكون فانونية (من فرانتز فانون) من حيث الجوهر، والتي قد تقبل منظور الهجنة كتشخيص محتمل للمستقبل، كما فعل سعيد في ” الثقافة والإمبريالية “، ولكنها ترى أن الماضي أبعد ما يكون عن لقاء ودي بين الثقافات”.

يعبر يهودا شينهاف وحنان حيفر -المنتميان نوعا ما إلى مدرسة هومي بابا – بوضوح عن هذا الموقف في كتابهما الأخير “اليهود الشرقيون في إسرائيل”. ويبدو أن دافعهما يتمثل في إخراج اليهود الشرقيين من خانة الضحوية، لذا فإن النتيجة التى لا مفر منها هي تخفيف نقدهما للصهيونية. ولهذا السبب يتعرضان لنقد سامي شالوم شطريت، القائل إن الدافع الرئيس لهومي بابا كان السماح بحياة مريحة للإفراد غير الغربيين، خاصة للمثقفين الذين تعبوا من النضال وعادوا إلى حياة الراحة في ظل المرحلة الحالية “للعنصرية البيضاء” وهذا الرأي لشطريت ينسحب على ما بعد الصهيونيين في الوقت الحاضر.

وعلى الرغم من حقيقة أن المشكلة الرئيسة في إسرائيل تبدو مسألة تمييز، إلا أن معظم الباحثين، بما فيهم أصحاب الاختصاص فى الفلسفة مثل إيلان غور – زئيف، لا يميزون بين سعيد وهومي بابا، ويضعون ما بعد الصهيونيين كلهم في سلة ” ما بعد الكولونيالية “، الذين يرونها قوموية أكثر من اللازم. ومع ذلك، لا يبدو أنهم يضعون الصهيونية الليبرالية في هذه الخانة”.

لهذا السبب ينبغي أن نشكر إيللا شوحط، التي أوضحت أكثر من أي شخص آخر الملابسات المختلفة والمتضاربة لهذه المواقف في السياق الإسرائيلي المحلي. ففي كتابها “السينما الإسرائيلية: شرق/ غرب وسياسة التمثيل” (١٩٨٩) ميزت بين الهجنة والتناقض والتأرجح، ومن خلال نظرتها بعيون سعيدية إلى المشاهد السينمائية المستمدة من المركزية الأوروبية استنتجت أن الهجنة بالكاد تحضر في وسائل التمثيلات الثقافية الإسرائيلية التي تعالج حقائق الماضي أو الحاضر. ومع ذلك يبدو أن التناقض والتأرجح يهيمنان على المشهد .

وفي مقالتها المنشورة في هذا الكتاب تفحص شوحط تطور النظرة لدى إدوارد سعيد وهومي بابا وآخرين من خلال البلدان الأصلية لهؤلاء وصولا إلى إسرائيل. ولا تشعر بالمرارة على غرار شطريت، ولكنها في الوقت نفسه تتخذ موقفا نقديا إزاء ما تراه ميلا من جانب الصهيونية الليبرالية إلى نظرية الهجنة للإفلات من مجابهة واضحة مع أوضاع إسرائيل الكولونيالية. وهي، من ناحية، تتهم ما بعد الصهيونيين بسوء تطبيق النظرة السعيدية على الواقع الإسرائيلي، وتسخر من ناحية أخرى منهم لأنهم يحاولون ويفشلون في جسر الهوية بين الموقف ما بعد الكولونيالي العام والصهيونية. تتساءل شوحط: كيف يمكن لتعبير الهجنة، أو في الواقع، ما بعد الكولونيالي، أن ينسجما مع الوضع في بلاد التقسيم والجدران؟”

الماضي في خدمة الحاضر

بتعبيرات أيديولوجية صافية، وحتى فجة، لم تكن ما بعد الصهيونية قابلة للحياة. ومع ذلك، كانت أداة مناسبة لوصف اتجاه بعينه في الإنتاج الثقافي. ويكن تعريف هذا الاتجاه سياسيا أيضا كإسهام أكاديمي تشوبه مسحة من العداء للصهيونية، بدرجات متفاوتة من القناعة. وبهذا المعنى فصل البحث الأكاديمي باحثي ما بعد الصهيونية كمواطنين عن بيئتهم السياسية الطبيعية في إسرائيل، حركة السلام الآن أو أوساط معسكر السلام .

ولأن الدال في السياسة الإسرائيلية يتمثل في موقف المرء من المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام ١٩٦٧، فإن الشيء الوحيد الذي أمكن لحركة السلام الآن تقديمه – وهي أكبر حركة في جبهة اليسار-كان جدول أعمال لانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لم تجابه حركة السلام الصهيونية الإسرائيلية مواقف التيار الرئيس بشأن جوهر الصهيونية، وحرب العام ١٩٤٨، أو الموقف الاستشرافي. أبحاث ما بعد الصهيونية لم تفضح زيف ميثولوجيا الدولة وحسب، بل وزيف اليسار الإسرائيلي أيضا. ومن هنا كان في وسع ما بعد الصهيونيين التماهي مع رؤية سعيد لمستقبل فلسطين. وهم على غرار إدوارد سعيد عالجوا الأسئلة الملموسة لعملية السلام من خلال التفكيك ما بعد الكولونيالي للواقع الراهن .

ويجد المرء في هذا المجال إشارات مباشرة لنقد إدوارد سعيد الفريد لعملية سلام أوسلو بداية من العام ١٩٩٣. شارك باحثو ما بعد الصهيونية نقد سعيد لسيناريو “الشرق الأوسط الجديد ” المصاحب لاتفاقيات أوسلو والسلام الأميركي في التسعينيات. ورأوا في عملية أوسلو، على شاكلته، وسيلة تغليف جديدة أرق وألطف للصورة التي تقدمها إسرائيل عن نفسها كبلد استشراقي في المنطقة .

المطبوعة الأساسية لنقد ما بعد الصهيونية في إسرائيل هي مجلة “نظرية ونقد “، الصادرة عن معهد فان لير في القدس. وقد كرست منذ صدورها في العام ١٩٩٣ الكثير من الجهد لربط الصلة بين نظريات التفكيك ودراسات الحالة في إسرائيل .

ومن البداية أثر عمل سعيد على هذه المجلة إلى حد كبير. وسواء تركزت الدراسات المنشورة على الصهيونية كظاهرة كولونيالية، أو معاملة اليهود الشرقيين والفلسطينيين في مراحل تاريخية مختلفة، أو الأسئلة العامة المتصلة بالتمثيل، والسلطة، والمعرفة، فقد اعترفت كلها بطريقة أو أخرى بالدين له.

ولكنني أود الإشارة إلى مكانين آخرين سيذكر فيهما سعيد كمثقف بعث حياة جديدة في صناعة كاسدة للإنتاج المعرفي. أحدهما جمعية الشرق الإسرائيلية. وقد اعترفت مجلتها المركزية (الشرق الجديد) في أحد أعدادها الأخيرة بفضل المسائل التي كان في وسع المستشرقين الإسرائيليين تعلمها من أعماله لكنهم لم يفعلوا ” . هذه المجلة صوت صارخ في البرية داخل مؤسسة الاستشراق الإسرائيلية – ما تزال إلى حد كبير جزءا من المركب الأمني العسكري ولكنها مع ذلك صوت حيوي وجديد.

أما الثاني فلقاء شهري في رام الله لمجموعة من المؤرخين وعلماء الاجتماع الفلسطينيين والإسرائيليين تحقق بفضل مفهوم سعيد للمصالحة من خلال إعادة كتابة التاريخ. وقد عقدت المجموعة المعروفة باسم الحوار الأكاديمي الفلسطيني – الإسرائيلي اجتماعاتها منذ العام ١٩٩٧ وما تزال فاعلة، رغم أن اللقاءات في رام الله، في ظل الظروف الحالية أصبحت أكثر صعوبة من السابق. تستلهم الاجتماعات مدخلات نظرية – مثل الذاتية، وردة الفعل، والتناص – في محاولة لإيجاد روايات للعودة إلى ماض ريما يزودنا بعناصر أساسية لبناء مستقبل مختلف. لم يكن في وسع أحد من الباحثين طرح أفكار كهذه دون الاستفادة من أعمال إدوارد سعيد، وبقدر لا يقل أهمية، دون الصلة الشخصية بينه وبين العديد من المشاركين على مدار السنين . وإذا نجحوا في مسعاهم سيكون إنجازهم شاهدا يليق بإسهامه الفكري” .

(نشرت هذه المادة في مجلة ” الكرمل الجديد ” العدد 2 \ 2011، والنص كاملاً)