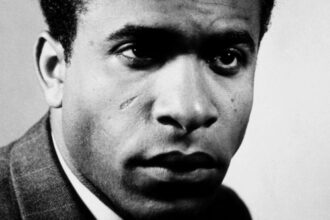

( قدّم هدا النص في الأصل في 20 فبراير 1970؛ كجزء من سلسلة محاضرات “إدواردو موندلين” التذكارية في جامعة سيراكيوز، سيراكيوز، نيويورك، تحت رعاية برنامج دراسات شرق أفريقيا. تمت ترجمته من الفرنسية بواسطة مورين ويبستر. وهذه الترجمة © تمت الكاملة تمت من الإنجليزيّة )

عندما سمع غوبلز، العقل المدبر لدعاية النازية، كلمة “ثقافة” أثناء النقاش، أخرج مسدسه. هذا يدل على أن النازيين، الذين يمثلون التعبير الأكثر مأساوية عن الإمبريالية وعطشها للهيمنة – رغم أنهم جميعًا كانوا منحرفين مثل هتلر – كانوا يمتلكون فهمًا واضحًا لقيمة الثقافة كعوامل مقاومة للهيمنة الأجنبية.

تُعلِّمُنا التاريخ أن هناك ظروفًا معينة تسمح للغريب بفرض هيمنته على شعب بسهولة. لكنه أيضًا يعلِّمنا أن هذه الهيمنة، بغض النظر عن جوانبها المادية، لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال قمع منظم ومُستمر للحياة الثقافية للشعب المُهيمن عليه. ويمكن ضمان جذور الهيمنة الأجنبية بشكل نهائي فقط من خلال الإبادة الجسدية لجزء كبير من السكان المُهيمن عليهم.

في الواقع، استخدام السلاح للسيطرة على شعب يعني قبل كل شيء استخدام السلاح لتدمير، أو على الأقل تحييد أو إعاقة، حياته الثقافية. فمع وجود حياة ثقافية وطنية قوية، لا يمكن للهيمنة الأجنبية أن تضمن استمراريتها. في أي لحظة، وبحسب العوامل الداخلية والخارجية التي تحدد تطور المجتمع المعني، قد تتحول المقاومة الثقافية (غير القابلة للتدمير) إلى أشكال جديدة (سياسية، اقتصادية، مسلحة) لتحدي الهيمنة الأجنبية بشكل كامل.

إن المثالي بالنسبة للهيمنة الأجنبية، سواء كانت إمبريالية أم لا، هو الاختيار بين:

إما إبادة جزء كبير من سكان البلد المُهيمن عليه، وبالتالي إزالة إمكانية المقاومة الثقافية؛ أو النجاح في فرض هيمنتها دون إلحاق الضرر بالثقافة الشعبية – أي تحقيق توافق بين هيمنتها الاقتصادية والسياسية على الشعب مع شخصيته الثقافية.

الفكرة الأولى تعني الإبادة الجماعية للسكان الأصليين وتخلق فراغًا يُفقِر الهيمنة الأجنبية من مضمونها وغايتها: الشعب المُهيمن عليه. أما الفكرة الثانية، فلم تُثبت صحتها حتى الآن في التاريخ. تجربة البشرية الواسعة تسمح لنا بوضع فرضية أنها لا تملك جدوى عملية: فلا يمكن التوفيق بين هيمنة اقتصادية وسياسية على شعب، مهما كان مستوى تطوره الاجتماعي، مع الحفاظ على شخصيته الثقافية.

ولتجنب هذا الاختيار – الذي يمكن تسميته معضلة المقاومة الثقافية – حاولت الهيمنة الاستعمارية الإمبريالية تطوير نظريات تُعد في الحقيقة صياغات وحشية للعنصرية، والتي تُطبَّق عمليًا كحالة حصار دائم للسكان الأصليين على أساس ديكتاتورية عنصرية (أو ديمقراطية).

هذا هو الحال مثلاً مع نظرية “الاندماج التدريجي” للسكان الأصليين، التي تتحول في الواقع إلى محاولة أكثر أو أقل عنفًا إنكار ثقافة الشعب المعني. والفشل الذريع لهذه “النظرية”، التي طُبِّقت من قبل عدة قوى استعمارية بما في ذلك البرتغال، يُعتبر دليلًا واضحًا على عدم جدواها، إن لم يكن على طابعها اللا إنساني. وتنال ذروة السخافة في الحالة البرتغالية، حيث أعلن سالازار أن إفريقيا لا وجود لها.

وهذا أيضًا هو الحال مع نظرية “الفصل العنصري”، التي أُنشئت وطُبِّقت ونُمّطت على أساس الهيمنة الاقتصادية والسياسية لشعب جنوب إفريقيا من قبل أقلية عنصرية، مع جميع الجرائم البشعة ضد الإنسانية التي يتضمنها ذلك. وتتخذ ممارسة الفصل العنصري شكل استغلال جنوني لقوة العمل الأفريقية الجماهيرية، المُحتجزة والمُقمَعة في أكبر معتقل ضخم عرفته البشرية على الإطلاق.

هذه الأمثلة العملية تعطي قدرًا من دراما الهيمنة الإمبريالية الأجنبية عندما تواجه الواقع الثقافي للشعوب المُهيمن عليها. كما أنها تشير إلى العلاقات القوية والمعتمدة المتبادلة بين الوضع الثقافي والوضع الاقتصادي (والسياسي) في سلوك المجتمعات البشرية. في الواقع، الثقافة دائمًا في حياة المجتمع (المفتوح أو المغلق)، هي نتيجة أكثر أو أقل وعيًا للأعمال الاقتصادية والسياسية لهذا المجتمع، وهي تعبير أكثر أو أقل ديناميكية عن أنواع العلاقات السائدة فيه، من جهة بين الإنسان (فرديًا أو جماعيًا) والطبيعة، ومن جهة أخرى بين الأفراد، ومجموعات الأفراد، والطبقات الاجتماعية.

تكمُن قيمة الثقافة كعُنصر للمقاومة ضد الهيمنة الأجنبية في كونها تعبيرًا قويًا على المستوى المثالي للواقع المادي والتاريخي للمجتمع المُهيمن عليه أو المراد هيمنته. الثقافة هي في الوقت نفسه ثمرة لتاريخ الشعب وعاملًا محددًا لتاريخه، من خلال التأثير الإيجابي أو السلبي الذي تمارسه على تطور العلاقات بين الإنسان وبيئته، وبين الأفراد أو الجماعات أو الطبقات داخل المجتمع، وكذلك بين المجتمعات المختلفة. وقد يفسر جهل هذا الواقع فشل محاولات عديدة للهيمنة الأجنبية – كما يفسر فشل بعض الحركات التحررية الدولية.

لنفحص طبيعة التحرر الوطني. سنعتبر هذا الظاهرة التاريخية في سياقها المعاصر، أي التحرر الوطني في مواجهة الهيمنة الإمبريالية. الأخيرة، كما نعلم، تختلف في الشكل والمحتوى عن أنواع الهيمنة الأجنبية السابقة (القبلية، والعسكرية الأرستقراطية، والإقطاعية، والرأسمالية في حقبة المنافسة الحرة).

السمة الرئيسية المشتركة لكل أنواع الهيمنة الإمبريالية هي نفي العملية التاريخية للشعب المُهيمن عليه من خلال الاستيلاء العنيف على حرية تطور القوى الإنتاجية. الآن، في أي مجتمع معين، فإن مستوى تطور القوى الإنتاجية والنظام الذي يتم من خلاله استخدام هذه القوى اجتماعيًا (نظام الملكية) يحددان طريقة الإنتاج. في رأينا، فإن طريقة الإنتاج التي تظهر تناقضاتها بدرجة متفاوتة عبر الصراع الطبقي، هي العامل الرئيسي في تاريخ أي مجموعة بشرية، حيث أن مستوى القوى الإنتاجية يمثل القوة الدافعة الحقيقية والدائمة للتاريخ.

لكل مجتمع، ولكل مجموعة بشرية تُعتبر كيانًا يتطور، فإن مستوى القوى الإنتاجية يشير إلى مرحلة تطور المجتمع ومكوناته المختلفة بالنسبة للطبيعة، وقدرته على التصرف أو التفاعل بوعي تجاه الطبيعة. ويُشير ويحدد نوع العلاقات المادية (المُعبَّر عنها موضوعيًا أو ذاتيًا) الموجودة بين العناصر أو الجماعات المختلفة التي تشكل المجتمع المذكور. العلاقات وأنواع العلاقات بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان وبيئته. العلاقات وأنواع العلاقات بين مكونات المجتمع الفردية أو الجماعية. التحدث عن هذه الأمور يعني التحدث عن التاريخ، لكنه يعني أيضًا التحدث عن الثقافة.

مهما كانت الخصائص المثالية أو الأيديولوجية للتعبير الثقافي، فإن الثقافة هي عنصر أساسي في تاريخ الشعب. الثقافة، ربما، هي منتج لهذا التاريخ تمامًا كما تكون الزهرة منتجة للنبات. مثل التاريخ، أو لأنها هي التاريخ، فإن للثقافة قاعدة مادية هي مستوى القوى الإنتاجية وطريقة الإنتاج. تنغرس جذور الثقافة في الواقع المادي للتربة البيئية التي تتطور فيها، وتعكس طبيعة المجتمع، والتي قد تتأثر أكثر أو أقل بالعوامل الخارجية. التاريخ يسمح لنا بمعرفة طبيعة وحجم الاضطرابات والصراعات (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية) التي تتميز بها تطورات المجتمع؛ والثقافة تسمح لنا بمعرفة التركيبات الديناميكية التي طوَّرتْها الضمير الاجتماعي لحل هذه الصراعات في كل مرحلة من مراحل تطوره، في سعيه للبقاء والتقدم.

كما هو الحال مع الزهرة في النبات، فإن في الثقافة تكمن القدرة (أو المسؤولية) على تشكيل وتطيير البذرة التي ستضمن استمرارية التاريخ، وفي الوقت نفسه ضمان آفاق التطور والتقدم للمجتمع المعني. وهكذا يُفهم أن الهيمنة الإمبريالية، من خلال إنكار تطور الشعب المُهيمن عليه تاريخيًا، فإنها تُنكر أيضًا تطوره الثقافي. ويُفهم أيضًا لماذا تتطلب الهيمنة الإمبريالية، مثل جميع الهيمنات الأجنبية الأخرى لأمنها الخاص، قمعًا ثقافيًا ومحاولة إبادة مباشرة أو غير مباشرة للعناصر الأساسية لثقافة الشعب المُهيمن عليه.

دراسة تاريخ نضالات التحرر الوطني تُظهر أن هذه النضالات عمومًا تسبقها زيادة في التعبير الثقافي، تتعزز تدريجيًا في محاولة ناجحة أو فاشلة لإثبات الشخصية الثقافية للشعب المُهيمن عليه، كوسيلة لنفي ثقافة المُستَعبِد. مهما كانت ظروف الشعب السياسية والاجتماعية في ممارسة هذه الهيمنة، فإنه عمومًا داخل الثقافة نجد بذرة المعارضة، التي تقود إلى هيكلة وتطوير حركة التحرر.

في رأينا، يكمن أساس التحرر الوطني في الحق غير القابل للتصرف لكل شعب في امتلاك تاريخه الخاص، مهما كانت الصيغ المُتبعة على مستوى القانون الدولي. وهكذا، فإن هدف التحرر الوطني هو استرداد الحق، الذي سُلبته الهيمنة الإمبريالية، أي: تحرير عملية تطور القوى الإنتاجية الوطنية. وبالتالي، يحدث التحرر الوطني عندما، وفقط عندما، تكون القوى الإنتاجية الوطنية حرة تمامًا من جميع أنواع الهيمنة الأجنبية. تحرير القوى الإنتاجية، وبالتالي القدرة على تحديد طريقة الإنتاج الأنسب لتطور الشعب المحرر، يفتح بالضرورة آفاقًا جديدة للتطور الثقافي للمجتمع المعني، من خلال إعادة هذا المجتمع إلى كامل قدرته على خلق التقدم.

الشعب الذي يتحرر من الهيمنة الأجنبية سيكون حرًا ثقافيًا فقط إذا، دون م complexes وبدون إهمال أهمية المساهمات الإيجابية من ثقافات المُستَعبِد والثقافات الأخرى، عاد إلى الطرق الصاعدة لثقافته الخاصة، التي تتغذى من الواقع الحي لبيئته، وترفض المؤثرات الضارة وأي نوع من الخضوع للثقافة الأجنبية. وهكذا، يمكن ملاحظة أنه إذا كانت للهيمنة الإمبريالية الحاجة الحيوية لممارسة القمع الثقافي، فإن التحرر الوطني هو بالتالي فعل ثقافي بالضرورة.

على أساس ما سبق، يمكننا اعتبار حركة التحرر الوطني التعبير السياسي المنظم لثقافة الشعب الذي يخوض النضال. ولذلك، يجب على القادة أن يكون لديهم فهم واضح لقيمة الثقافة في إطار النضال ويجب أن يكون لديهم معرفة شاملة بالثقافة الشعبية، مهما كان مستوى تطورهم الاقتصادي.

في عصرنا الحالي، من الشائع الإقرار بأن جميع الشعوب تمتلك ثقافة. انتهى الزمن الذي حاول فيه البعض، لاستمرار هيمنة شعب، اعتبار الثقافة صفة للشعوب أو الأمم المُ privilegied، أو عندما تم الخلط بين الثقافة وقوة التقنية، إن لم يكن لون البشرة أو شكل العينين. يجب أن تكون حركة التحرر، كممثلة ومحامية للثقافة الشعبية، واعية لحقيقة أن، مهما كانت الظروف المادية للمجتمع الذي تمثله، فإن المجتمع هو حامل ومُبدع للثقافة. ويجب أن تعكس حركة التحرر أيضًا الطابع الجماهيري والشعبي للثقافة – التي ليست ولن تكون أبدًا امتيازًا لفئة أو لبعض مجموعات المجتمع.

في التحليل الشامل للبنية الاجتماعية الذي يجب أن تكون قادرًا عليه كل حركة تحرر في سياق ضرورات النضال، فإن الخصائص الثقافية لكل مجموعة في المجتمع تحتل موقعًا ذا أولوية. فبينما الثقافة لها طابع جماهيري، فهي غير متجانسة وغير متطورة بالتساوي في جميع قطاعات المجتمع. موقف كل مجموعة اجتماعية تجاه نضال التحرر يتحدد بمنفعتها الاقتصادية، لكنه يتأثر بشكل عميق بثقافتها. بل يمكن القول إن اختلاف مستويات الثقافة يفسر اختلافات السلوك تجاه حركة التحرر بين أفراد ينتمون إلى نفس المجموعة الاجتماعية. هنا تصل الثقافة إلى معناها الكامل لكل فرد: الفهم والتكامل في البيئة، والانتماء للقضايا والأماني الأساسية للمجتمع، وقبول إمكانية التغيير في اتجاه التقدم.

في الظروف المحددة لبلدنا – وسنقول، لأفريقيا – فإن توزيع مستويات الثقافة أفقيًا ورأسيًا معقد إلى حدٍ ما. في الواقع، من القرى إلى المدن، ومن مجموعة عرقية إلى أخرى، ومن مجموعة عمرية إلى أخرى، ومن الفلاح إلى العامل أو إلى المثقف المحلي الذي تمت assimilation له أكثر أو أقل، وحتى كما ذكرنا، بين الأفراد داخل نفس المجموعة الاجتماعية، فإن مستوى الثقافة يختلف كمًا ونوعًا بشكل ملحوظ. من الضروري للغاية أن تأخذ حركة التحرر هذه الحقائق في الاعتبار.

في المجتمعات ذات البنية الاجتماعية الأفقية، مثل البالانتي مثلاً، يكون توزيع مستويات الثقافة أكثر أو أقل انتظامًا، والتغيرات مرتبطة فقط بخصائص الأفراد أو مجموعات الأعمار. من ناحية أخرى، في المجتمعات ذات البنية الرأسية، مثل الفولاني، هناك تغيرات كبيرة من قاعدة الهرم إلى قمّته. هذه الاختلافات في البنية الاجتماعية توضح مرة أخرى العلاقة الوثيقة بين الثقافة والاقتصاد، وتفسر أيضًا الاختلافات في السلوك العام أو القطاعي لهذين المجموعتين العرقيتين تجاه حركة التحرر.

صحيح أن تعدُّد الجماعات الاجتماعية والعِرقية يعقِّد جهد تحديد دور الثقافة في حركة التحرر. لكن من الضروري ألا نفقد من النظر الأهمية الحاسمة لنضال التحرر، حتى عندما تبدو البنية الطبقية في مراحلها الجنينية.

تُعلِّمنا تجربة الهيمنة الاستعمارية أنه في محاولة استمرار الاستغلال، فإن المستعمر لا يخلق نظامًا لقمع الحياة الثقافية للشعب المُستعمَر فحسب؛ بل يُثير أيضًا ويُطوِّر الغربة الثقافية لجزء من السكان، إما من خلال assimilation المُفترَض للسكان المحليين، أو من خلال خلق فجوة اجتماعية بين النخب المحلية والجماهير الشعبية. كنتيجة لهذا العملية في تقسيم أو تعميق الانقسامات في المجتمع، يحدث أن جزءًا كبيرًا من السكان، وخاصة البرجوازية الصغيرة الحضرية أو الريفية، يتبني عقلية المستعمر، ويعتبر نفسه ثقافيًا أفضل من شعبه، ويتجاهل أو يحتقر قيمهم الثقافية. هذه الحالة، المميزة لغالبية المثقفين المستعمَرين، تتعزز بزيادة الامتيازات الاجتماعية للمجموعة assimilated أو المُغَرَّبة، مع تأثيرات مباشرة على سلوك الأفراد في هذه المجموعة تجاه حركة التحرر. وبالتالي، فإن إعادة توجيه العقول – re-Africanization، في حالتنا – ضرورية للاندماج الحقيقي للأفراد في حركة التحرر. يمكن أن تحدث هذه إعادة التوجيه – إعادة الأفريقة، في حالتنا – قبل النضال، لكنها تكتمل فقط خلال مجرى النضال، من خلال الاتصال اليومي مع الجماهير الشعبية في وحدة التضحية المطلوبة من النضال.

ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه، في مواجهة منظور الاستقلال السياسي، فإن الطموح والانتهازية التي تعاني منها حركة التحرر عمومًا قد تجلب إلى النضال أفرادًا غير مُجدَّدين. هؤلاء، على أساس مستوى تعليمهم، معرفتهم العلمية أو التقنية، لكن دون فقدان أي من تحيزاتهم الطبقية، قد يصلون إلى أعلى المناصب في حركة التحرر. وبالتالي، فإن اليقظة ضرورية على المستوى الثقافي وكذلك السياسي. ففي حركة التحرر كما في كل مكان آخر، ليس كل ما يلمع ذهبًا بالضرورة: القادة السياسيون – حتى الأكثر شهرة – قد يكونون أشخاصًا ثقافيًا غرباء. لكن الخصائص الطبقية للثقافة تظهر بوضوح أكبر في سلوك الجماعات المُ privilegied في المناطق الريفية، خاصة في حالة الجماعات العرقية ذات البنية الاجتماعية الرأسية، حيث، مع ذلك، لا توجد أو تكاد توجد تأثيرات assimilation أو الغربة الثقافية. هذا هو الحال مثلاً مع الطبقة الحاكمة الفولانية. تحت الهيمنة الاستعمارية، فإن السلطة السياسية لهذه الطبقة (القادة التقليديون، العائلات النبيلة، القادة الدينيون) هي في الجوهر اسمية، والجماهير الشعبية تعرف أن السلطة الحقيقية تكمن في أيدي الإداريين الاستعماريين. ومع ذلك، تحافظ الطبقة الحاكمة على جوهر سلطتها الثقافية على الجماهير، وهذا له implications سياسية مهمة.

بالتعرف على هذه الحقيقة، يُعيد المستعمر قمع أو تثبيط النشاط الثقافي المهم على جانب الجماهير في قاعدة الهرم الاجتماعي، ويقوِّي ويحمي الهيبة والنفوذ الثقافي للطبقة الحاكمة في القمة. يعيِّن المستعمر قادة يدعمونه ويتم قبولهم جزئيًا من قبل الجماهير؛ ويمنح هؤلاء القادة امتيازات مادية مثل التعليم لأبناءهم الأكبر، ويخلق ولايات حكم حيث لم تكن موجودة من قبل، ويُطوِّر علاقات ودية مع القادة الدينيين، ويُنشئ مساجد، وينظم رحلات إلى مكة المكرمة، إلخ. وأكثر من ذلك، من خلال أجهزة القمع التابعة للإدارة الاستعمارية، يضمن امتيازات اقتصادية واجتماعية للطبقة الحاكمة في علاقاتها مع الجماهير. وكل هذا لا يجعل من المستحيل أن يكون هناك بين هذه الطبقة الحاكمة أفراد أو مجموعات تُنضم إلى نضال التحرر، وإن كان ذلك أقل شيوعًا مقارنة بحالة البرجوازية الصغيرة “المُ assimilated”. ينضم عدة قادة تقليديين ودينيين إلى النضال منذ البداية أو خلال تطوره، مُقدمين مساهمة حماسية لقضية التحرر.

لكن هنا أيضًا اليقظة ضرورية: مُحافظين في قرارة أنفسهم على التحيزات الثقافية لفئتهم، فإن الأفراد في هذه الفئة عمومًا يرون في نضال التحرر الوسيلة الوحيدة، باستخدام تضحيات الجماهير، لإزالة الضغط الاستعماري على فئتهم وإعادة إنشاء بهذه الطريقة هيمنتهم السياسية والثقافية الكاملة على الشعب.

في الإطار العام لتحدي الهيمنة الإمبريالية الاستعمارية وفي الوضع الفعلي الذي نشير إليه، من بين أكثر حلفاء المُستَعبِد ولاءً نجد بعض كبار الموظفين والمثقفين في المهن الحرة، الأشخاص المُ assimilated، وأيضًا عددًا كبيرًا من ممثلي الطبقة الحاكمة من المناطق الريفية. يعطي هذا الواقع بعض القياس لتأثير (الإيجابي أو السلبي) للثقافة والتحيزات الثقافية في مشكلة الخيار السياسي عندما يواجه الشخص حركة التحرر. كما أنه يوضح حدود هذا التأثير وتفوق العامل الطبقي في سلوك الجماعات الاجتماعية المختلفة. كبير الموظف أو المثقف المُ assimilated، المُميز بغربة ثقافية تامة، يُحدد نفسه باختيار سياسي مع القائد التقليدي أو الديني الذي لم يختبر أي تأثيرات ثقافية أجنبية ملحوظة.

لأن هاتين الفئتين من الناس يضعان فوق جميع المبادئ أو المطالب الثقافية – وضد آمال الشعب – امتيازاتهم الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، ومصالحهم الطبقية. هذه الحقيقة التي لا يمكن لحركة التحرر تجاهلها دون خطر الخيانة ل objectives الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للنضال.

بدون تقليل المساهمة الإيجابية التي قد تقدمها الطبقات المُ privilegied للنضال، يجب أن تستند حركة التحرر، على المستوى الثقافي كما على المستوى السياسي، إلى الثقافة الشعبية، مهما كان تنوع مستويات الثقافات في البلاد. إن النضال الثقافي ضد الهيمنة الاستعمارية – المرحلة الأولى من حركة التحرر – يمكن التخطيط له بكفاءة فقط على أساس ثقافة الجماهير العاملة الحضرية والريفية، بما في ذلك البرجوازية الصغيرة الوطنية (الثورية) التي أعادت الأفريقة أو جاهزة لإعادة التوجيه الثقافي. مهما كان تعقيد هذا المنظر الثقافي الأساسي، يجب أن تكون حركة التحرر قادرة على التمييز داخله بين الجوهري والثانوي، والإيجابي والسلبي، والتقدمي والرجعي لتحديد الخط الرئيسي الذي يحدد تدريجيًا ثقافة وطنية.

لكي تلعب الثقافة الدور المهم الذي يقع على عاتقها في إطار حركة التحرر، يجب أن تكون الحركة قادرة على الحفاظ على القيم الثقافية الإيجابية لكل مجموعة اجتماعية مُحددة جيدًا، ولكل فئة، والوصول إلى تلاقح هذه القيم لخدمة النضال، مما يعطيه بعدًا جديدًا – البعد الوطني. مواجهةً مع هذا الضرورة، فإن نضال التحرر هو، أولاً وقبل كل شيء، نضال لكل من الحفاظ على القيم الثقافية للشعب وتوحيدها وتطويرها في إطار وطني.