( نشر هذا المقال بعنوان : Speaking Reassurance to Power للكاتب : Pankaj Mishra ، وهذه ترجمة © منتقاة من المقال الأصلي)

أزمة الطبقة المثقفة الأمريكيّة

كتب ” إدموند ويلسون ” عام 1929 ” قد يحصل” ” أن تتحوّل الولايات المتّحدة إلى قوة إمبريالية عظمى يصبح فيها كلُّ فنّانيها ونقّادها وفلاسفتها غير ذي شأن وقابلين للإخماد بسهولة، تمامًا كما كان امثالهم من الألمان عام 1914″.

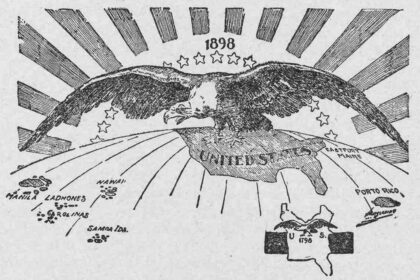

وُلِد ويلسون سنة 1895، فترعرع في مرحلة كانت فيها الطاقات الوطنية منصرفة إلى الداخل، وكان المثقف الأميركيُّ – ذو التوجّه الأوروبي في معظمه – يملك رأسمالًا ثقافيًا قليلاً وثقةً بالنفس أقل. وقد عاش زمناً طويلاً كفايةً ليستنكر تحوّل بلاده منتصف القرن من عقيدة النأي بالنفس – doctrinaire isolationism إلى قوة عظمى متهورة -superpowerdom. فـ “كلما خضنا حربًا أو تدخلنا في بلدٍ آخر”، كتب ( أي ويلسون) في “باتريوتيك غور” (1962)، “يكون ذلك دائمًا لتحرير أحدٍ ما”.

أخذ “ويلسون” يشمئز من ” ذاك التمجيد الأدبي ، الذاتي الأميركيّ المفرط في الحساسيّة، والذي يشكّل جزءًا من إمبرياليتنا”. ولاحظ بسخريةٍ لاذعة سلوك الراديكاليين السابقين الذين أسرعوا إلى احتضان فرص الثروة والمكانة (…) كما عرّف “جون كينيدي ” بوصفه متصنِّعًا فكريًا، متصدّيًا بهذا لتقديسه المتزايد بين كُتّاب أميركيين الذين كانوا يعدّون رئيس الولايات المتّحدة قارئًا ومفكّرًا حقيقيّاً. وخلال حرب فيتنام، رفض ” ويلسون ” دعوةً من ” ليندون جونسون ” بشكل وصفه مستشار الرئيس الخاصّ بـ” فضاضة لم تُعرف من قبل في البيت الأبيض”.

ليس من الصعب تخيّل ما كان سيفعله أبرز نقّاد أميركا لدى رؤية الكتّاب يبتهجون بإدراجهم في قوائم القراءة التي كان يصدرها ” باراك أوباما ” – بينما كان، كل ثلاثاء، يعمل على ” قوائم القتل” التي تستهدف شبانًا في جنوب آسيا والشرق الأوسط. ومن الأسهل تخمين ما كان سيعتقده ويلسون لدى سماع ” ماريلين روبنسون ” تصرّح، أواخر عام 2024، بأنّ جو بايدن ” هبةٌ من الله، بكلِّ الأحدى وثمانين عامًا من عمره ” أو ” تيم سنايدر ” وهو يلقي ” بتسبيحة – benediction بايدنية ” في السنة نفسها.

إنّ رؤية ويلسون لهشاشة المثقف الأميركي أمام نظام إمبريالي فاضح لم تتحقّق يومًا على النحو الأتمّ، ففي الوقت الذي يهدّد فيه ” دونالد ترامب ” بضم أراضٍ في قارات متعدّدة، ويشرف بلامبالاة على إبادةٍ جماعية في فلسطين، يبذل جهدًا حثيثًا لتجريف المؤسسات الأكاديمية والثقافية الكبرى في الولايات المتّحدة، مواجهاً معارضةً ضئيلةً الفعل من حرّاسها. وإذ يتظاهر الكثير من الأميركيين بالاشمئزاز والعار والغضب من طغاتهم، تبدو المؤسسات الأدبية والفكرية السائدة عاجزةً أو غير راغبة في توصيل صوتهم. (…)

إنّ هذا الاستسلام السريع والشبهُ التامّ للانحلال السياسي هو في نظر كثيرين خارج الولايات المتّحدة، مشهد استثنائي. فقد قدّم المثقف الأميركيّ نفسه منذ عام 1945 كضامنٍ عالميٍّ للحرية الفكرية والإبداعية.

ومنذ مطلع الحرب الباردة، روّجت مؤسساته الثقافية – سواء كان “مؤتمر الحرية الثقافية – Congress for Cultural Freedom ” أو عددٌ من أبرز برامج الكتابة الإبداعية أو منظمة “بين أميركا – PEN America” نفسها – لفكرة الكتابة بوصفها مجالًا ذا مصداقية واحترام لا تتوافران إلا حين تكون مستقلةً عن الأحزاب السياسية والمؤسسات الخاضعة للدولة ووسائل الإعلام الدعائية.

طبعًا، ظلّ ممكنًا – كما فعل ” فيت ثانه نغوين – Viet Thanh Nguyen ” مؤخرًا بشكواه من ” كُتّابٍ لا يقولون شيئًا ” – أن يُقال إنّ المؤسسات الأدبية الأميركية ليست مستقلة، بل “جزءٌ من الإمبراطورية، مدعومة من الدولة أو من مانحين أقوياء يستفيدون من الآلة الإمبريالية”.

وفي الحقيقة، كانت المؤسسات والشخصيات الأميركية عهد الحرب الباردة – وهي تروّج لمثال الاستقلال الجمالي وتحاول صرف الكتّاب والفنانين عن السياسة اليسارية والدعاية (أحيانًا بمساعدات “سي آي إيه” السرّية) – تمثّل تناقضًا فاضحاً، ولم يكن فشلها في مواجهة ديماغوجية السناتور “جوزيف ماكارثي ” في حدّ ذاته، ليزكّي صلابة موقفها حيال التمرّد الفني والحياد السياسي.

وبرغم هذا، ظلّ المشاهد (غير المطلع)من الخارج ينظر بإعجاب إلى ذلك الحس الأميركي المفخّم بالأولوية الأخلاقية والثقافية، الذي بدا أن القوة الصلبة – hard power ( قوة الجيوش وغيرها ) تضمنّه ومُرسَّخًا بشكل متزامن من قِبَل وزارة الخارجية، و “بين أميركا – PEN America “، و”نيويورك تايمز”، و”هيومن رايتس ووتش”، وجامعات “الليغ آيفي – Ivy League “.

فقد أجبرت تجارب الفاشية والاستبداد في أوروبا وأميركا اللاتينية، والإمبريالية العنصرية في آسيا وأفريقيا، كُلَّ كاتبٍ ومفكرٍ بارز في العالم – من ألبير كامو وخوليو كورتاثار إلى نجيب محفوظ ونادين غورديمر – على الالتزام الأخلاقي الذي صار أوضح وأبلغ تعبيرًا في أوقات الأزمات.

ومع ذلك، لم يكن لأيّ من هؤلاء المثقفين المنخرطين جبراً وقهراً في قضاياهم أن يعولوا، في بلدانهم، على البنية التحتية المادية الواسعة للأدب والأيديولوجيا التي أوجدتها الولايات المتّحدة في حملتها ضد الشيوعية السوفييتية.

وكما جرت الأمور، انتهى المطاف بكثير من ضحايا الأنظمة الاستبدادية والحركات المتطرفة إلى طلب اللجوء في الولايات المتحدة. فهؤلاء المنفيون والمغتربون – من حنّة آرنت إلى توماس مان، وتشيسْواف ميلوش إلى ألكسندر سولجينيتسين – ساهموا في توضيح حدود الضغوط التي لا تحتمل على الضمير الفردي في عصرنا، وأكّدوا على أهميّة قول ” لا ” للعنف والموافقة زوراً.

وبدا أنّ تنكرهم لذواتهم انزلهم مع مضيفيهم الأميركيين على الجانب ” الصحيح” من التاريخ، مقابل\ضد الكُتّاب في عالم الأنظمة الاستبداديّة غير الحر، الذين بدا وكأن سمعتهم قد لُطِّخت وإلى الأبد بالأكاذيب والميوعة والمراوغات.

ومن موقع المجتمع المتحرر عالي المكانة، وجّه ” مارتن أميس ” – الذي كان، لفترة وجيزة، مناصرًا للعقاب الجماعي للمسلمين – في عام 2007 نداءً إلى الغربيين ليشعروا بالتفوّق الأخلاقي على طالبان، ودان سلمان رشدي – المدافع عن “حرب تحرير” في العراق – في عام 2012 الفائزة بجائزة نوبل في الأدب في ذلك العام، الكاتب الصيني ” مو يان – Mo Yan” بوصفه ” مهرج – patsy” النظام الصيني.

وفي الآونة الأخيرة، أعادت المنظّمات الثقافية والمؤسسات الأكاديمية تمثيل ” سكيتش ” الحرب الباردة القديم، إذ ألبست الساحل الشرقي ثوب طليعة التحرّر الإنساني؛ فنددت باعتداء فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وقدّمت الدعم للكُتّاب والأكاديميين الأوكرانيين.

ورغم كلّ ادعاءات التفوّق الأخلاقيّ، تُظهر( الانتلجنسيا ) الطبقة المثقفة الليبرالية الأميركية قدرًا ضئيلاً جدًا من الشجاعة والكرامة اللتين كانت تطالب وتنتظرها من الفنّانين والمفكّرين في المجتمعات الأقلّ حظًّا، فبينما يختفي طلّابٌ على يد مسؤولين مقنعين ومتنكّرين بتهمة كتابة مقالات رأي في صحف المدارس وإعجابهم بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

فلم يُواجَه المخالفون للأرثوذكسيات اليمينية المتطرفة في الولايات المتّحدة بهجومٍ منسّقٍ بهذا الشكل حتى في أوائل الخمسينيات، حين – ومع تهديد لجنة الأنشطة غير الأميركية في مجلس النواب ومطاردة مكتب التحقيقات الفيدرالي له، وإلغاء مكتبة الكونغرس لإذن دخوله – غادر ” توماس مان” “مخزن الديمقراطية” متّجهًا إلى سويسرا.

أمّا اليوم، فإن “العرض المقزّز” – على حدّ تعبير “مان” عن محاكمات الساحرات المكارثية – “من البيوريتانية البدائية، والكراهية، والخوف، والفساد، وادعاء الطهارة” أصبح أكثر انتشارًا بكثير. إنّ تدمير المؤسسات الأميركية بهدف كبت النقد لجرائم الحرب الإسرائيلية يدلّ على مرضٍ في الذات يقود إلى التشويه الذاتي؛ وهو أمرٌ مذهلٌ حتى عند المقارنة بنظامَي “ستالين ” و “ماو ” (اللذين، مع فظاعتهما اللامتناهية، كانا يحرصان قبل كلّ شيء على إبراز صورةٍ للاستقلال والسيادة الوطنية).

إلا أنّ الطبقة المثقفة ( الأنتليجنسيا) الأميركية تبعُد كلّ البُعد عن أن تُظهر حراكًا أخلاقيًا وسياسيًا للنقد الذاتي يُماثل ما أبداه المُعارَضون الشجعان الذين أشادت بهم في حقبة الحرب الباردة.

فلم يظهر “بيان هاربرز – Harper’s Letter” ( هو بيان أُصدر عام 2020 – ضد الرئيس ترامب – بعنوان : A Letter on Justice and Open Debate وقعه مجموعة من المثقفين والكتاب عبر مجلة Harpers – والتي نترجم منها هذا المقال – نادى البيان بحرية التعبير وحق الصحافة في المعرفة) ثانٍ يحدِّد مصادر الخطر على حرية التعبير عند طبقةٍ حاكمةٍ متطرفة، أو في أوليغارشيّي “سيليكون فالي” النرجسيين، أو في باعة حرية التعبير الدجالين، أو في منظمات الإعلام ومراكز الأبحاث الذين يمارسون الرقابة الذاتية جبنًا.

ولم يُسمع للكتّاب الذين هتفوا “أنا شارلي – Je suis Charlie” عام 2015 أن قالوا “أنا رفعت العرير – Je suis Refaat Alareer” ( الشاعر والاستاذ الجامعي الفلسطيني الغزي الذي استشهد بقصف صهيوني في غزة ).

كذلك لم تُشهد في مكتبة نيويورك العامة تظاهرة تضامن تحظى برعاية مؤسسية من نوع تلك التي أُقيمت بعد محاولة اغتيال ” رشدي ” وذلك تضامنًا مع عمليات الاغتيال المستهدَفة للكتّاب والصحفيين في فلسطين. (لقد اتّهم رشدي نفسه الطلّاب المتظاهرين بمعاداة السامية، وبتأييد “جماعةٍ إرهابيةٍ فاشية”).

وبينما وقّع أكثر من سبعمئة كاتبٍ وكاتبةٍ على رسالة تؤيّد ” كامالا هاريس ” ولم يحاول أيٌّ منهم – في وجه السياسة الخارجية الإبادية لرئيسٍ هرمٍ ونوّابه المطيعين – حتى بأقلّ أشكال الاعتراض خفّةً ولكن بصراحة، كما فعل “روبرت لويل” في رسالةٍ مفتوحة إلى “ليندون جونسون” نشرتها ” نيويورك تايمز ” في صفحتها الأولى في 3 يونيو 1965: “لا أستطيع إلا أن أتابع سياستنا الخارجية الراهنة بأقصى قدرٍ من القلق والريبة”.

وقد أظهرت “ليبرالية المقاومة” حدودها مرةً جديدة حين التزمت ” آن أبلباوم – Anne Applebaum ” – و التي هي واحدةٌ من أشدّ مطالبي “الاستبداد” العالمي صخبًا – صمتًا صارمًا إزاء الحملة الأميركية-الإسرائيلية للإبادة ، ربما لأنها كانت قد جادلت، في مقال عنوانه “اقتل الرسول – Kill the Messenger”، بأنّ الاغتيال استراتيجيةٌ مشروعةٌ ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وقد يكون كثيرٌ من الكتّاب يعتقدون، كما اعتقد “جون أبدايك ” أثناء إلقاء النابالم على فيتنام، أنهم “قد صوّتوا ” وبذلك نالوا ” الحق الأميركي في عدم اتخاذ قرارٍ سياسيٍ خلال أربع سنواتٍ أخرى “. وربما يظنّون، مثل” أبدايك ” أيضًا، أنّ ” سلعهم ككُتّاب أميركيين ” تتضمّن التماهي مع ” مصائر الأمة ” ، وأنّ (هم) ” أعضاءً مميزين في أمةٍ مميزة ، يعتقدون أنهم قادرون على الحفاظ على هناء حياتهم وعيشهم، دون أن يحدث في العالم حدث مقيت ومرئي ”

(…)

حتى عام 1945 على الأقل، كان الكتّاب الأميركيون يُشبهون نظرائهم في أنحاء الأرض: غالبًا ما كانوا غير واثقين من دور وطنهم في العالم، ومنزعجين – إن لم يكن مجروحين شخصيًا – من عصرٍ من التطرفات – age of extremes. إذ جعلت الأزمات الاقتصادية اللانهائية، والنزاعات الاجتماعية والسياسية المُدمّرة، والانتفاضات اليمينية المتطرفة في العقد المنحطّ والكاذب، من الصعب على كثيرٍ من الكتّاب أن يظلوا مراقبين محايدين للصراعات الاجتماعية والإيديولوجية. وقد دفع عبء الضمير وحنينه إلى الدراما ” دوس باسوس ” و ” همنغواي ” إلى خوض الحرب الأهلية الإسبانية، بينما أرسل ” إدموند ويلسون ” تقاريره من طوابير الإضراب في الكساد الكبير، وسافر إلى الاتحاد السوفييتي، وألّف مقدمةً في الفكر الثوري.

بعد 1945، وجدت دولةٌ عزلويّة – isolationist نفسها القوة الأولى في العالم، وقد زادتها الحرب قوةً وازدهارًا بينما خَرّبت أوروبا وآسيا. وخلال زيارته للولايات المتحدة عام 1960، لاحظ ” إيتالو كالفينو ” ” الهاوية” المتزايدة بين أميركا وبقية العالم، حتى بدت الدولة “غريبةً كالقمر”. وقد أثارت أحوال الكتاب الأمريكيين المترفة نسبيًا دهشة كالفينو ، وتساءل عمّا إذا كان ثمن هذا الوفرة هو “موت الروح”.

وقد انتاب القلقٌ آخرين، خصوصًا بعد الاستسلام الفكري السريع لـ “ماكارثي ” في أوائل الخمسينيات، من تهديداتٍ ماديةٍ أكثر وضوحًا لحياة العقل في حضارةٍ غنيةٍ ومتجانسةٍ في آنٍ معًا.

فالعقل في أميركا – وقد حذّر ” إرفينغ هاو ” في مقالته الكلاسيكية عام 1954 بعنوان ” هذا عصر الطاعة ” – صار معرضًا باستمرار لـ ” انبطاحاتٍ غير لائقة ” أمام المال والسلطة.

قد لاحظ المراقبون من الخارج، منذ وقتٍ طويل، التسييس المتفشّي الذي جعل أبرز الكتّاب الأميركيين عُرضةً لإغراءات السلطة عديمة المبادئ والشهرة الفارغة : على سبيل المثال، أسهب ” ديفيد فوستر والاس ” في أكثر من عشرين ألف كلمة ليبحث، دون حسم، عمّا إذا كان ” جون ماكين ” بطلًا أخلاقيًا و” قائدًا حقيقيًا أم مجرد بائع سياسي موهوب “، بينما كان كافيًا أن يلقي نظرةً سريعةً على سجلّ تصويت ذلك السيناتور الجمهوري الخاص بالحروب.

سيكون من الصعب، لكنه ليس مستحيلًا، على المستفيدين من المغنم الأميركي الاستثنائي من المنح والزمالات والجوائز أن يخرجوا من عزلتهم النخبوية ليصبحوا معارضين. وفي الوقت ذاته، يتطلّب التأقلم مع نظامٍ من الوحشية والافتئات كميةً من السخرية البائسة تكون قاتلةً للعمل الفكري والتخيّلي.

ستُمزّق وتُهزّ الكثير من الضمائر، وقد تتخلى الثقافة الفكرية والأدبية الأميركية – أو قد لا تتخلى – عن إذعانها للسلطة والثروة، وتخوض تلك الحرب الضرورية ضد نفسها كي تنقذ كرامتها وغايتها، غير أنّ هناك سببًا للأمل في يقينٍ مؤكّد، هو : ألاّ يذهب ألمعُ أبناء الطبقة المثقفة الأميركية ليبحثوا عن فُتاتٍ على مائدة الرئيس. معرضين عن اليأس العابر ومتقبلين بجذل للأقدرا، قد يقتمصوا ويعتادوا – أخيرًا – الحالة المعتادة للكتّاب في أي مكان آخر: العجزٌ المرّ، ولكن مع خفة وتحرر الروح.